「意思疎通できない人間は生きる価値がない」

2016年7月26日、そんな差別的な動機によって19人の命が奪われました。

あの日から5年。

社会は事件とどう向き合ってきたのでしょうか。

私の心の中にもある差別や偏見をどう乗り越えていけばいいのか。

「共生社会」といった理念だけではなく、「これだ」という手応えが欲しくて、私は“彼ら”の元に通い始めました。(ネットワーク報道部記者 廣岡千宇)

2020年6月 『でんぱた』と『事件』

私が彼らに出会ったのは去年6月の晴れた日。

大きな声を上げる人、ことばで意思を伝えることが難しい人、自分では靴を履けずさまざまな行動に介助を必要とする人…。

彼らは田んぼのぬかるみに足をとられながらも、初めての田植え作業に挑んでいました。

重い知的障害のある人など10代から30代の5人が通い、生活に必要な力を身につけようとしていました。

障害のある人だけが集まる閉ざされた空間にしたくないと、地域と接点を持てるよう住宅街の中に畑を借りて共同作業をしていました。

この施設の元職員・植松聖死刑囚は、「障害者は不幸をつくる」「意思疎通できない人間は生きる価値がない」と眠っていたところを刃物で刺し、その命を奪いました。

当時、県内の別の施設で働いていた『でんぱた』の施設長、魚住亮さんは激しい衝撃と憤りを感じたといいます。

魚住さん

「障害のある人のことを、表面的に捉えて劣っているとか取るに足らない、達していないといった感覚で簡単に切り捨てることができてしまう。『必要ない』なんて言葉をどうして言えるのか。ただただ、腹立たしさしかなかったです」

一方で、自分が働く施設も含めてこのままでいいのかー。

差別の土壌を生まないよう、どれほど重い障害があっても地域の中で当たり前に暮らせる場所を作りたい。

そんな思いから去年、『でんぱた』を立ち上げたのです。

“見えない意思”と向き合うこと

でんぱたが大事にしているのは、周囲の職員が管理したり強制したりするのではなく、利用者自身の「意思」を大切に主体的に活動してもらうことです。

利用者の中には以前いた施設や作業所の影響か、職員の顔色を常にうかがう人もいたそうですが、でんぱたでは、職員の指示で強制的に作業をさせることはせず、仕事のやり方を説明したあとは、みずからの意思で動くまで極力、手を出さずに待ち続けていました。

魚住さん

「誰だって言われたことをやらされるだけではおもしろくないですよね。自分で主体的に一生懸命頑張って、仲間と一緒に飲むお茶のおいしさというのは、私もみんなも同じだと思うのです。言葉はなくても『やったぜ』『頑張ったぜ』みたいな表情は感じることができますよ」

2020年7月 「生きていく時間」

正直に言うと当初私は「支援する側が意思をくみ取った気になっているだけなのでは」という思いも抱いていました。

幼少期に重い知的障害の診断を受けたタカ田さんは、言葉は話さずいつも「うー」「いー」といった声をあげ、身ぶり手ぶりで意思を伝えようとしていました。

取材で事務所に行くたびに、外まで高田さんの声が響いていて、「近隣は大丈夫かな」と思ったことをよく覚えています。

そんな心配をよそに高田さんは人と接するのが大好きなようで、記者の私やカメラマンにニコニコと頭をくっつけて関わろうとしてくれました。

母親の収見さんによると、高田さんは以前いた事業所では職員に指示されるままに単純作業を続ける日々で、表情も全く違ったと言います。

優悟さんの母親 収見さん

「前の事業所では、優悟のできることにあわせて作業をあてがってもらって、職員の方が上から手をつかみながら作業をさせていく。ただ“時間を過ごす” そんな感じでした。それが今は帰ってきたときに達成感のある表情、笑顔をよく見せるようになりました」

実際、取材を重ねていくと、職員に手を引かれるどころか、みずから職員の手をひっぱっていく高田さんの姿もみられました。

収見さんは親亡き後も考え、このまま地域で居場所を築いてほしいと願っています。

母親の収見さん

「私がずっと囲ってあげてもいいんですけど、たぶん普通の人生でいけば最後まで私は付き合えない。言葉も言えない、出せない、職業も持てない子ですけど、でも優悟らしさを知ってもらって、家族が一緒にいない時間でも優悟のことを分かろうとしてもらえる関係を築く。それは優悟がこれから“生きていく時間”を作っていくことだと思っています」

2020年9月 『現実の壁』

開所から4か月余り。

『でんぱた』は壁に直面していました。

周辺の住民から「利用者の声が耳障りだ」という苦情が寄せられていたのです。

自分たちの存在を少しでも理解してもらいたいと、魚住さんや利用者たちは活動内容を紹介する新聞を作って近隣に配ることにしました。

笑顔で受け取ってくれた人も多くいた一方で…。

(住民)「早くやって、出ていって」

「いーーーー」

その矢先、高田さんが大きな声を上げました。

(近所の住民)「うるさいな。出ていきなさいよもう、早く!」

相手を怒らせてしまい、新聞も直接は受け取ってもらえませんでした。

魚住さん

「やっぱり大きな声が出てしまって、それが事業所の外にも漏れてしまっているのは事実としてあるわけですから、『わかってください』という一方的な話ではないんですが、どういうふうにその間を埋めていくかが悩ましいですね」

「ともに生きる」という理念には賛成でも、自分の隣には住んで欲しくない。

自分自身も含めてそのような意識が社会には根強くある現実を感じました。

2020年10月 『収穫』

収穫の時期を迎えた10月。

利用者たちが1本1本植えた苗は黄金色の稲穂をつけていました。

いつも通り、大きな声を上げながら稲刈りをする利用者たち。

するとその様子に、ふと足をとめて眺める住民の姿も。

地域の女性

「騒いでいる子も柔らかい騒ぎ方というか、楽しく働けている感じで皆さん表情がとてもいいので、見ている方も気持ちが和みます」

地域の中で時間を重ねる中で、少しずつ理解が広がっているように見えました。

『コロナの冬』と『大島さんの挨拶』

しかし1月、神奈川県に2度目の緊急事態宣言が発出。しばらく活動を制限せざるをえなくなりました。

そうした中、私にとって忘れられない出来事が起きました。

利用者のひとり、大島秀一さん(28)。

こだわりが強く自分が納得するまで何度でも、靴や着替えの位置を直します。

マイペースな性格で周囲にあわせることも苦手だと聞いていましたし、これまでの取材でも言葉を発することはありませんでした。

この日も返事はないだろうと思いつつ、朝のあいさつをしたときのこと。

「…おはようございます…」

消え入りそうな声で、初めて言葉を返してくれたのです。

「廣岡さん、廣岡さん、コロナ終わったらハグしようね」

いつのまにか私の名前を覚え、みずから話しかけてくれる機会も増えていました。

取材を始めた当初、私は彼らの意思をくみ取ることは難しいと思っていました。

話しかけてはいても自分の言葉が届いているのか、自信を持てずにいました。

しかし言葉だけに頼らなくても、ただ一緒の時間を重ねていくうちに、人と人との関係が紡がれていくのだと感じた瞬間でした。

2021年6月 『2度目の田植えと変化』

厳しい冬をこえた春先、新しいメンバーも加わって『でんぱた』はいっそう賑やかになっていました。

そして、地域で彼らを取り巻く景色は少しずつ変わってきていました。

6月下旬、地域の住民とともに生け垣の手入れを行っていた利用者たち。

一緒に汗をかきながら名前で呼び合う関係が出できていました。

(利用者の栃本さん)「34(本当は19歳)」

(近所の小林さん)「34歳!?ほんと?栃本くん、その仕事ぶりいいね」

小林さん

「なんでも素直に言ってくれるし、自分のところに来てもらえたり『小林さん』なんて言ってもらえたりしたら嬉しいね。表裏がないじゃないですか彼らは」

そして2年目の田植えでは、地域の人たちも加わりともに苗を植えて行きました。

「みんなすごく優しいし、肩の力が抜けてて。お手伝いできれば僕自身も何か楽しい」

参加した女性

「なかなか言葉で説明できないんですが、その瞬間、瞬間、ことばだけじゃなくても表情や空気感、雰囲気が温かい感じなんです」

「いったい誰が賢く、誰が賢くないのか」苗を植え続けるその先に

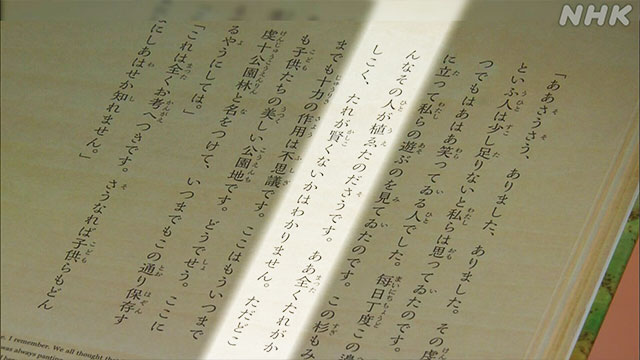

この1年、でんぱたがモデルにしてきたのは宮沢賢治の『虔十公園林』という童話です。

知的障害があり、周囲からさげすまれていた主人公の虔十が、村の一角に苗を植え続け、いつしかその苗は林となり、やがて村人たちの憩いの場として欠かせない公園になっていく物語です。

童話の終盤に出てくる台詞。

『ああ全くたれがかしこく、たれが賢くないかはわかりません』

魚住さん

「この台詞は本当に何か涙が出るくらい、心にずーんと響くものがあったんですね。障害がある利用者さんと一緒に過ごしている中で、自分自身が感じたり、考えていることとすごく重なるものがあったのです。一緒に過ごす、一緒に作るそういうことの積み重ねではないかと思います。自然に一緒に交ざっているような、小さな社会があるような場所にしていければと思います」

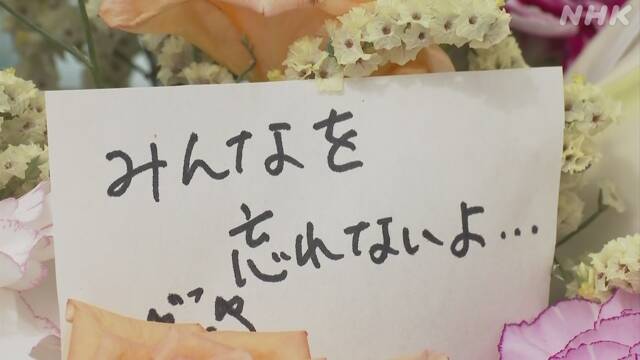

あの事件から5年。

現場に再建された施設の広場には犠牲者を追悼する慰霊碑が設置されました。

そこには事件後に匿名となった犠牲者19人のうち7人の名前が遺族の意思で初めて刻まれました。

その名前に、改めて奪われた一人一人の命の実感、確かにそこにあった人生を思いました。

彼らとの時間は気がつけばかけがえのないものとなり、いつしか仕事を忘れて彼らのもとを訪ねていた自分がいました。

先入観や思い込みを捨て、彼らとただ一緒に生きていくこと。

それは一人一人が今すぐ始められる、あの事件への答えなのかもしれません。

それを積み重ねた先に、事件の前とは違う景色が広がっているように思うのです。

ネットワーク報道部記者

廣岡 千宇

2006年入局

発生直後から

事件の報道に携わり

遺族や障害当事者、

施設の取材を継続