昭和19年、当時13歳の少年が書いた「わが家の新聞」です。

離れて暮らす父親に宛てて、日々の出来事や家族の様子が記されています。

戦争末期から終戦直後にかけての克明な日記も残されていて、そこには終戦の日の率直な思いも。

少年の目には戦争はどのように映っていたのか。

そしてどう日常を取り戻していったのか。

日記や新聞を手掛かりに足跡をたどりました。

(大阪拠点放送局 記者 加藤拓巳)

“デマとばかり思っていたのに”

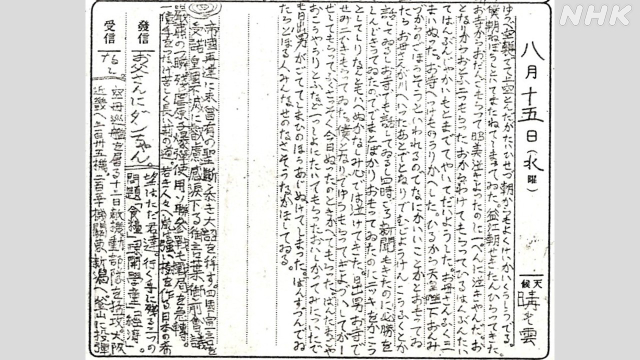

8月15日 水曜 晴れ少し曇り

「昼から天皇陛下おん自らのご放送と言われるので何かいいことかと思っていたら/無条件降伏とか話しているし、寺でも話しているし、4時ごろ新聞も来たのに必勝を信じ切っていたので、デマとばかり思っていたのに/何とも言えぬ悲しみ心では泣けてきた」

日本人が敗戦を知った、あの日の日記です。

書いたのは兵庫県に住んでいた、森本隆さん、当時13歳です。

少年も勝利を信じ続けていたこと。

そして、敗戦をすぐには受け入れられなかった心境が伝わってきます。

日記は、昭和20年5月24日から翌年の春まで、1年近くにわたってつづられていました。

戦時中は、空襲にほんろうされる様子も書かれています。

”爆弾だ。家中でふとんかぶっていた”

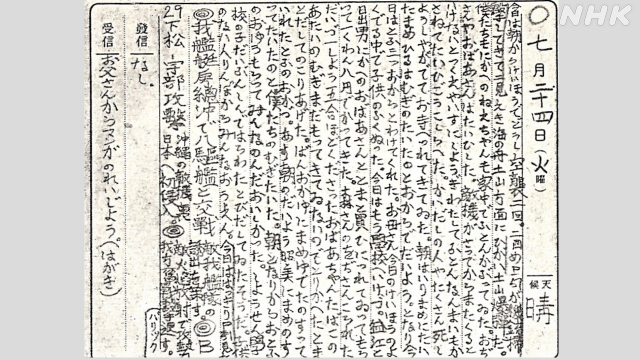

7月24日 火曜 晴れ

「きょうは朝から警報出どおし/P51が機銃掃撃してきて二見駅、海の舟、土山(※地域名)方面に被害。土山爆弾だ。/家中でふとんかぶっていた。おじさんやおばさんは退避した/買い出しの人やたくさん死傷者が出てお寺へ連れてきていた/商船学校の子だいぶ死んで腸飛び出していたそうだ」

兵庫県加古郡二見町、現在の明石市であった空襲の様子が書かれていました。

自分が見た状況やそのときの家族の様子が淡々と記録されています。

文章は、けい線の間に2行分びっしりと書かれています。

森本さんはどんな少年?

終戦の直後に1年ほど同居したことがあるという、いとこの英敏さん(81)を訪ねました。

いとこの英敏さんによると、森本さんはそうめいで、絵や文章を書くのが得意だったそうです。

一方、体が弱く家にこもりがちで、終戦の3年後に亡くなったといいます。

日記には家族との何気ないひとときも柔らかいタッチで書かれています。

英敏さんは、日記に頻繁に登場する隣の豆腐屋や、家族が石炭を海に拾いに行ったことは、特に印象深く記憶に残っているようです。

森本英敏さん

「私は家の周りで遊び回っていましたが、隆さんは家の奥の部屋で横になっていることが多くて、外出することもなかったように思います。頭は丸刈りで背が丸く起きているときには小さな机に向かって文章や絵を描いていたということを覚えています」

日記に書かれた「進徳丸」の被害

兵庫県の戦跡に詳しい郷土史家の話では、1年近くの分量がある子どもの書いた日記が残っているというのは、それだけでも価値があるそうです。

空襲を受けた日の日記に登場する「商船学校」。

現在の、神戸大学海洋政策科学部のことです。

実際に「進徳丸」という船がこの日に沖合で奇襲に遭い、6人が命を落としています。

全長100メートルほどの船で、戦時中は石炭の輸送にあてられていました。襲撃を受けたことによる沈没を防ぐために、意図的に船体を座礁させる措置が取られました。

数日にわたって攻撃を受けたということで、日記にはその後の様子がつづられています。

7月25日 水曜 晴れ少し曇り

「今日も朝から空襲2回。もう当分学校休み。今日も商船狙って降りてきた。商船の人学校へ来る荷物陸揚げしよる」

7月30日 月曜 晴れ

「今日の銃撃ものすごかった。しんとく丸大変燃えている。一時爆発するから戸ガラス、障子まで外した/舟燃えよった。今日のは高砂の方ひどいと言っている」

森本さんが住んでいた二見町で同世代だった前田博さん(88)と唯子さん(89)夫妻。

日記に書かれている空襲のことを覚えていました。

前田博さん・唯子さん

「対岸の淡路島のほうからアメリカ軍の飛行機が飛んできて、ピカピカと光ったなと思ったら爆弾のようなものでした。まるで花火のように焼夷弾が落ちてきて家が何軒も燃えていました。いつ、敵の飛行機が来るのかもわからず常に警戒していたように思います」

離れて暮らす父へ「わが家の新聞」

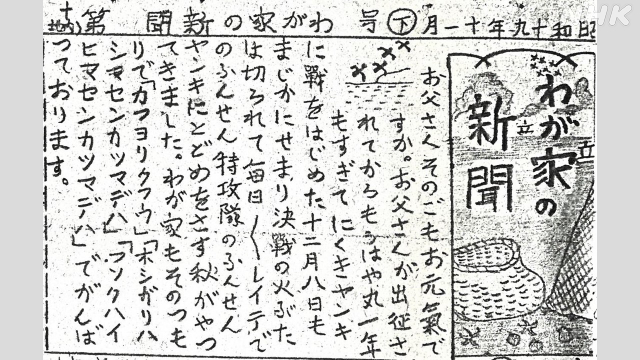

その名は「わが家の新聞」。

出征した父親の吉男さん宛てに、家族の様子を伝えるための新聞です。

終戦までに24号。不定期に発刊されていました。

戦争の勝利を祈る文面や戦闘機の挿絵も見られ、日記以上に軍事色をうかがわせる内容になっています。

昭和19年11月下号 第17号

「お父さんその後もお元気ですか。/決戦の火ぶたは切られて毎日毎日レイテでの奮戦、特攻隊の奮戦ヤンキー(アメリカ)にとどめを刺す秋がやってきました。我が家もそのつもりで『買うより工夫』『欲しがりません勝つまでは』『不足は言いません勝つまでは』で頑張っております」。

戦局の厳しくなった終戦間近のころには、身近に危険が迫ってきている様子がうかがえます。

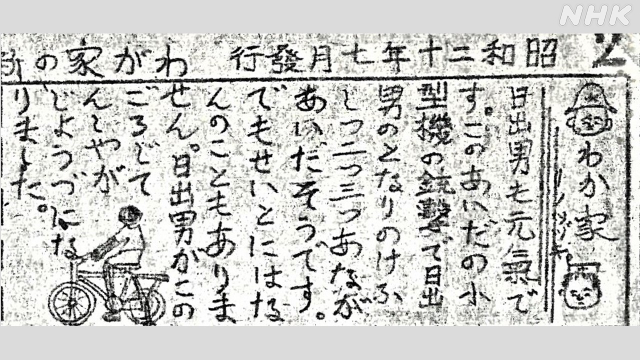

昭和20年7月発行 第24号

「この間の小型機の銃撃で日出男(※弟/次男)の隣の教室、2つ3つ穴が開いたそうです。でも生徒には何のこともありません。日出男がこの頃自転車が上手になりました。眞司(弟/三男)も元気です」。

森本さんの、父親を安心させたいという気持ちがうかがえます。

日記や新聞を若い世代に

インターネットに載せて、多くの人に知ってもらおうという取り組みが進んでいます。

公開の作業を進めているのは、兵庫県加古川市で公民館の館長をしている木村浩一さん(63)です。

今からおよそ35年前に、この日記と出会ったといいます。

きっかけは、学校の宿題でした。

当時、担任していた小学6年のクラスで「自宅にある戦争にまつわるモノについて調べる」という宿題を出したところ、森本さんのめいが日記を持ってきたといいます。

「これは貴重だ」と直感した木村さん。

コピーを取って長年、大切に保管してきました。

「1人の男の子がつづった戦争前後の様子や思いを広く知ってほしい」

木村さんは教員を退職したあとの、去年の夏から公開作業に取り組んでいます。

木村浩一さん

「勤め先の公民館は、戦時中には飛行場のあった場所で、戦争について知ってもらおうとホームページの整備を進めています。特に若い世代には読んでもらいたいし、平和学習にも利用してもらえればと思います」

終戦を境に変わる日記

日記は8月15日の終戦を境に、日常を取り戻していく家族の描写が増えていきます。

8月16日 木曜 晴れ少し曇り

「今日も僕寝坊した。/今日新聞昼から。おうぎ湯1時から5時までお母さんたち行ってきた。昼なすび焼いてやったら昭美(※妹。次女)喜んだので、晩3つも焼いてやったのに1人で食べてしまった」

戦争に行っていた父親が自宅に帰ってきます。

「お父さん かへってきた」

食料も限られる中、精一杯もてなした様子が書かれています。

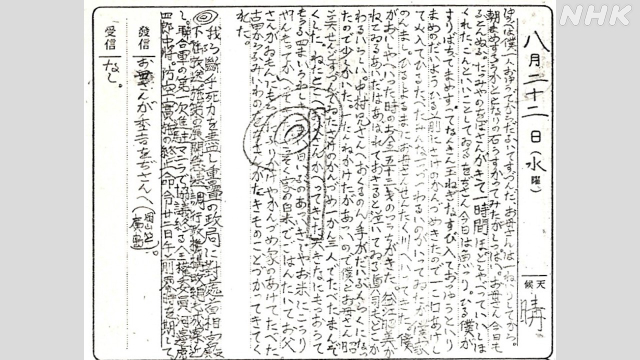

8月22日 水曜 晴れ

「寝たところへお父さんが帰ってきた。大きな荷物負うて毛布4枚上敷き1枚、白い分の厚い生地やお米にコウリャン持って帰ってきた。早速家の白米でご飯炊いてお父さんが慰問にもらったふりかけや缶詰、家の開けて食べた」

父親が酒を飲んでいびきをかいて寝てしまったり、母親が兄弟を連れて買い物に行ったり、やんちゃな弟や妹のふるまいに手を焼いたり。

当時はまだ、戦後の混乱期。

それでも、以前見られたような空襲の記述はなく、ほほえましい日常生活が描かれています。

日記が語るものは…

そんな思いに駆られましたが、残念ながらそれはかないません。

しかし75年余りたっても、日記を読むことで、当時の少年の思いの一端を知ることができました。

現在の中学生くらいの少年が身の危機を感じながらも、戦争の勝利を信じ続けた日々は、今の時代感覚からは異様にも感じられます。

一方で、戦争が終わると平穏な日々の記録へとだんだんと変化していき、本来の少年の日常を肌で感じることができました。

少年が少年らしく生きられなかった時代。

日記、その悲惨な現実を強く訴えているように感じました。

大阪拠点放送局

記者 加藤 拓巳

平成23年入局

長野局、神戸局を経て、大阪拠点放送局

戦争関連では満蒙開拓や戦闘機「紫電改」の取材を経験