「婚姻前の姓の通称使用」に触れない隠蔽工作。

- 「選択的夫婦別姓」香川県の議会が陳情採択

- 三豊市議会の意見書で内閣府の選択的夫婦別氏世論調査の結果に事実誤認

- 平成30年に内閣府が公表した世論調査「夫婦は必ず同姓であるべき」が53.7%

- 政府の用語法では「選択的夫婦別氏制度」と「通称使用制度」は別

- 自治体が利用する「アンケート結果」は要精査:過去の事例に見る恣意的利用

「選択的夫婦別姓」香川県の議会が陳情採択

「選択的夫婦別姓」高松市議会が陳情採択 議会動かした草の根活動 毎日新聞 2022/1/2 09:15(最終更新 1/2 09:15)

県内市議会でも同様の動き

香川県内のほかの議会でも動きがあった。20年末には県内で初めて三豊市議会が制度の導入を求める意見書を可決。21年10月には県議会が議論の活性化を求める意見書を提出し、丸亀市議会も12月に同様の請願を採択した。毎日新聞が21年秋の衆院選の全候補に実施したアンケートでは、制度導入に賛成の割合が58%に上り、反対は21%にとどまった。県議会などで陳情や請願書を出した佐藤倫子弁護士=三豊市在住=は、「多様性重視の価値観が広がり、賛成の世論が増えるにつれ議員も反対と言いづらくなり、『議論することには賛成』という姿勢に変わってきている」と分析する。

「選択的夫婦別姓」に関して、香川県の議会が陳情を採択したという毎日新聞の長文記事。まあ、この制度について陳情を採択して国に意見書を提出するということはこれまでもありましたから、特段珍しいものでもありません。

当選者の44%「森友、さらに調査・説明を」 自民でも17% 毎日新聞 2021/11/3 17:51(最終更新 11/3 19:37) 有料記事

毎日新聞は、全候補を対象に実施したアンケートのうち当選者分を集計・分析した。

ー省略ー

消費税率に関しては60%が「当面は10%を維持すべきだ」と答え、「引き下げるべきだ」の36%を上回った。国民の関心が高まっている選択的夫婦別姓制度は導入賛成が58%に上り、反対は21%にとどまった。政党別では自民の慎重姿勢が際立っており、導入に反対した94人中87人を自民が占めた。

なお、当選者に限らない結果については72%が賛成だという報道がありますが⇒候補者アンケート(その2止) 夫婦別姓、賛成7割 [自]反対38%、他党とズレ 毎日新聞 2021/10/26 東京朝刊 、どういう質問だったのかは不明です。賛成と反対とその他だけの選択肢のようです。

ところで、「婚姻前の姓の通称使用」という選択肢を与えた世論調査は、メディアのものでは見当たりません(既に各界、自治体で広く通称使用が認められている。その拡充を求める見解は多い)。

この点、三豊市議会に関する情報を精査すると、不審な点が見つかりました。

三豊市議会の意見書で内閣府の選択的夫婦別氏世論調査の結果に事実誤認

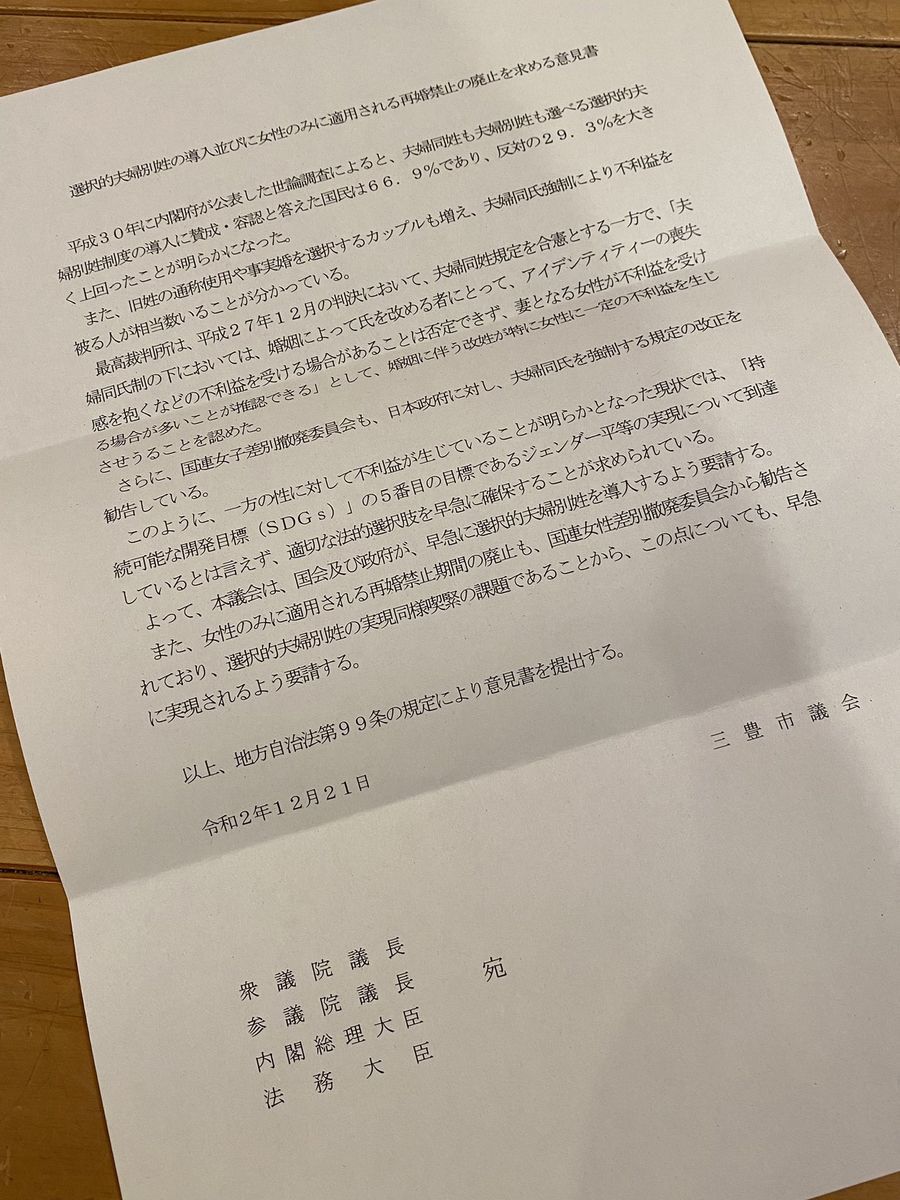

#三豊市議会 から、お手紙来ました! #選択的夫婦別姓 についての私の陳情を採択したこと、「選択的夫婦別姓の導入並びに女性のみに適用される再婚禁止の廃止を求める意見書」を衆参両議院議長、内閣総理大臣、法務大臣に送付したことのお知らせ☺️三豊市議会の皆様、ありがとうございます! pic.twitter.com/fGGOR12u0N

— 佐藤倫子 (@sato__michiko) 2020年12月23日

令和2年第4回三豊市議会定例会 議決結果⇒陳情第8号

2020年の話ですが、佐藤倫子弁護士が、三豊市議会への陳情を行い、その採択をした通知の中に、三豊市議会の意見書(国会又は関係行政庁宛て)が掲載されていました。

そこでは、内閣府の選択的夫婦別氏世論調査の結果を用いていました。

平成30年に内閣府が公表した世論調査によると、夫婦同姓も、夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。

ここに事実誤認があります。

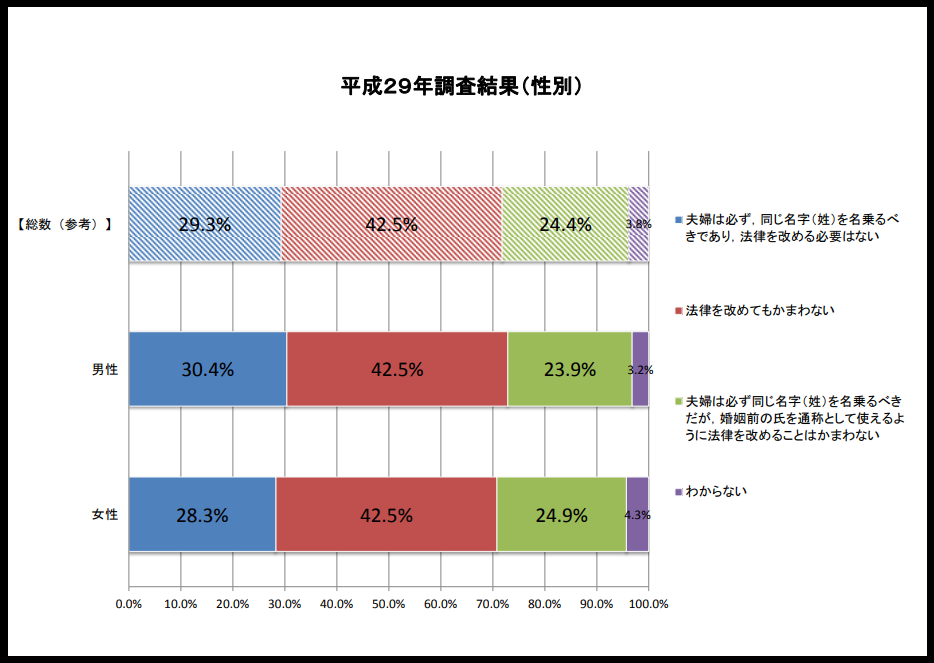

「平成30年に内閣府が公表した世論調査」とは、結果の数字を見ると平成29年12月に調査した「選択的夫婦別氏制度に関する調査結果」のことと特定できます。

法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)についてにおいてまとめられていますが、詳しい実施内容と結果は内閣府のページにあります。

平成30年に内閣府が公表した世論調査「夫婦は必ず同姓であるべき」が53.7%

- 29.3%⇒「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」

- 24.4%⇒「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」

実際はこのような結果(夫婦は同姓であるべき、が53.7%)となっています。

24.4%の回答は、要するに「婚姻前の姓を通称として使用する制度」は良いか、という問いに対する回答になります。

「婚姻前の姓の通称使用」という選択肢を与えていると、これだけの違いが出るものだということがわかります。

つまり、2020年の三豊市議会の意見書は、「選択的夫婦別氏制度」と「婚姻前の姓の通称使用制度」を認めるという回答が混在された数字として66.9%を用いているということです。

なお、婚姻前の姓の通称使用を法的な制度として認めるべき(選択的夫婦別姓とは別の制度として)という立場からは、内閣府の調査結果について「婚姻前の姓の通称使用を反対派として混ぜた」として批判する者が居る。共産党など。しかし、それは言葉の用語法や現行制度から考えれば至極当然のことであり、逆に賛成派に混ぜることの方が明らかに事実と異なるし、読者の認識を歪める。

政府の用語法では「選択的夫婦別氏制度」と「通称使用制度」は別

前掲回答の質問は以下の記述になっています。

Q10〔回答票16〕 現在は、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗らなければならないことになっていますが、「現行制度と同じように夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることのほか、夫婦が希望する場合には、同じ名字(姓)ではなく、それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めた方がよい。」という意見があります。このような意見について、あなたはどのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。

この質問は「2 選択的夫婦別氏制度の導入に対する考え方」として聞いており、問10に至るまでに以下の記述があります。

Q3〔回答票3〕 現在の法律では、婚姻によって、夫婦のどちらかが必ず名字(姓)を変えなければならないことになっています。あなたは、婚姻前から仕事をしていた人が、婚姻によって名字(姓)を変えると、仕事の上で何らかの不便を生ずることがあると思いますか。

(Q3SQ1で「(イ)婚姻をしても、仕事の上で不便を生じないようにした方がよい」と答えた方に)

Q3SQ2〔回答票5〕 婚姻をして名字(姓)を変えても、仕事の上で不便を生じないようにするため、婚姻前の名字(姓)を通称として使えばよいという考え方がありますが、あなたは、このような考え方について、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。

このように、法律を改正して新たに選択的夫婦別氏制度を導入する話と、婚姻前の姓の通称使用の制度は、別建てとして論じています。

そして、選択的夫婦別氏(べつうじ)制度というものがどういうものか、政府の認識は以下に現れています。

法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

選択的夫婦別べつ氏うじ制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏うじ」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。

現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益,アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。

したがって、三豊市議会の意見書の記載は、内閣府の世論調査結果について、「選択的夫婦別氏制度」と「通称使用制度」を認めるという回答が混在された数字として66.9%を用いていることから、事実誤認となっていると言えます。

議会レベルでの改竄・捏造と言われても仕方が無いでしょう。

※丸亀市議会の意見書でも内閣府調査について同じ内容でした。

自治体が利用する「アンケート結果」は要精査:過去の事例に見る恣意的利用

自治体が利用する「アンケート結果」は、かなり扱い方がおかしい場合があります。

過去の事例としては、朝日新聞のWEBアンケートを用いて報告書を書いた男女共同参画委員が居ましたが、そのアンケートが誘導的なものであり、また、他の有力な調査結果を利用しないという不合理な実態がありました。

特に選択的夫婦別姓にまつわるアンケートというのは、いかがわしいものが多い。

今回の話も、「婚姻前の姓の通称使用(の拡大)」という選択肢があることについて触れない毎日新聞の世論調査のみを利用しており、過去には内閣府の調査結果まで改竄・捏造していたというのですから、同根の問題を感じます。

なお、選択的夫婦別姓制度は、「強制的親子別姓制度」なので、その点を考慮している人はどれくらいいるのか?と思います(決して「別姓だと家族の崩壊ダー」と言いたいのではない)。

個人的には別姓で管理する社会的コストが大きいので同姓とした方が好ましく、婚姻前の姓の通称使用の拡充と、それを認める「社会的合意」が醸成されればと思います。

※本来的に司法が機能すべき領域にまで踏み込むような共産党の言う社会的合意ではない。

以上:はてなブックマーク・ブログ・note等でご紹介頂けると嬉しいです。