新型コロナウイルス禍の長期化で、人はひたすら家に向かった。「巣ごもり消費」が定着し、ネット通販やテークアウト(持ち帰り)の利用は急増。変容した消費の姿はコロナ禍が去ったとき、どうなるのか。

人材派遣大手パソナグループの人事部門に所属する相島瑞希さん(24)は2020年12月、淡路島で生活を始めた。同社の本社機能の一部が東京・大手町から兵庫県・淡路島へ移転し、職場が移ったためだ。

週末は自宅で都内の友人とオンライン飲み会。好みにブレンドしたレモンサワーと手作りの料理を用意し気の置けない会話を楽しむ。洋服はネット通販で買い、映画は有料動画配信サイトで視聴。英会話は都内の外国人講師からオンライン授業を受けている。

実際に出歩くなら、楽しめる場所は自宅の近くに限られる。しかしIT(情報技術)を使えば、海外とつながることすら可能だ。コロナ禍で家にこもるようになったにもかかわらず、接する世界はむしろ開かれた。「ITのおかげで、自宅でできることは多い」。相島さんはこう語る。

ネットで「宝探し」

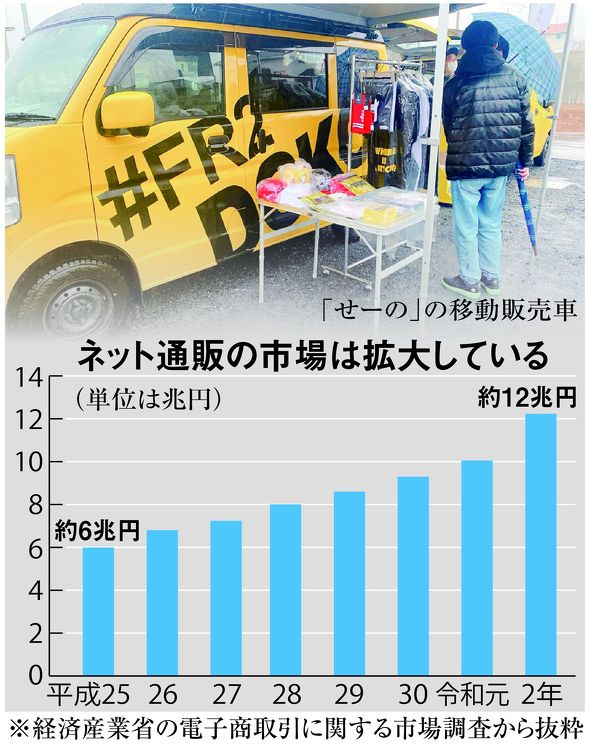

巣ごもり消費の浸透は数字でも明確になっている。経済産業省によると、国内での消費者向け電子商取引(EC)のうち家電、衣類など物販の市場規模は20年12兆2333億円に達し、前年から21.7%増えた。

感染リスクが低い移動販売とデジタルを融合させたのは「せーの」(東京)。Tシャツを中心に男女向けの洋服を車で運び販売する。客は地図コミュニケーションアプリで自宅近くの巡回場所を探す。商品は個性的なデザインがそろい、「アプリで開店場所を探し出す宝探しの要素を組み込むことで熱狂度が上がる」。石川涼代表(46)はこう強調する。

歴史ある百貨店も売り方を大きく変えている。エイチ・ツー・オー(H2O)リテイリングが傘下の阪急阪神百貨店で20年5月に始めたオンラインサービスは服、靴、かばん、食器など幅広い商品を扱う。これに百貨店ならではの接客力を加え差別化する。

客は画像共有アプリ「Instagram」などで店頭に並ぶ商品を見て選択。電話や無料通信アプリで売り場の従業員に質問できる。月間受注額は20年6月の1700万円から21年5月は約2億円まで10倍以上に増えた。

「外出自粛で消費者はリアルな体験に飢えている。実体験の良さも味わえる、消費者に響くデジタル技術の使い方ができるかがオンライン戦略のカギ」。ニッセイ基礎研究所の久我尚子上席研究員(45)は強調する。

業態転換は考えず

新型コロナワクチンに加え、治療薬が普及すれば、巣ごもりの人々はコロナ前と同じように街中に戻ってくるのだろうか。苦境にある飲食業界はどうみているのか。

居酒屋「鳥貴族」を展開する鳥貴族ホールディングスは8月、チキンバーガー専門店「トリキバーガー」の1号店を東京都品川区にオープンした。JR大井町駅近くの好立地。平日昼には注文待ちの列が店外まで伸びる。鶏料理を低価格で提供する鳥貴族のブランド力を生かしつつ、テークアウト需要を取り込む。

確かに人々の行動は変わった。ただ、同社は既存店舗の撤退や業態転換までは考えていない。居酒屋の需要はコロナが収まれば戻るとみており、「鳥貴族は今後も注力する」と担当者は話す。社会に根づいている「飲み会」文化は、そうやすやすと廃れることはないというわけだ。

H2Oも「街中で買い物をする」という文化も根強く残るとみる。その上で、変化を見定める考えだ。24年3月期のECの売上高目標を今の3倍の250億円に置くが百貨店売上高の目標5300億円のわずか5%。メインはあくまで実店舗での販売に据える。

コロナ禍という霧がいつ晴れるのか。そのときに消費者はどのように振る舞うのか。企業の神経戦が続く。