筆者の社会人デビューはテレビ番組のオンライン編集者(番組を仕上げる人)で、かなり特殊な仕事であったと思う。テレビに関する職業はいろいろご存じと思うが、編集マンという存在は最も知名度が低いのではないだろうか。少なくとも彼らの仕事風景がテレビに映し出されることはほとんどない。

だが昨今は、フリーランスでビデオ編集を請け負う人も相当出てきている。YouTuber需要なのだろうか、未経験者にも手早く稼げる職業として注目されているというから、びっくりである。

10月19日にAppleの新型MacBook Proが発表されたが、それに合わせるかように編集ソフトのアップデートが相次いでいる。メジャーなソフトのアップデートがこんなにタイミングが合致するのも珍しいので、今回はApple「Final Cut Pro」、Adobe「Premiere Pro」、Blackmagic Design「DaVinci Resolve(Studio)」の3つのアップデート内容から、それぞれが抱える市場やニーズ、方向性などについて考察してみたい。

シネマティックモードに対応した「Final Cut Pro」

旧来のFinal Cut Pro 7からFinal Cut Pro Xへリニューアルされたのがいつだったかと調べたら、なんと2011年であった。末尾がメジャーアップデートの数字だとすれば、もう10年もメジャーアップデートがないということになる。数カ月に1回のペースで細かいアップデートは続けられているが、2020年のM1対応バージョンである10.5ではアイコンも変わり、名称から「X」が取れて「Final Cut Pro」となったという程度の進化である。

新MacBook Pro発表のタイミングでアップデートされたのが、バージョン10.6だ。「M1 Pro」と「M1 Max」および最新OSである「Monterey」で最大のパフォーマンスが発揮できる、Apple純正ソフトウェアという立ち位置となる。

価格は3万6800円(以下、価格はいずれも税込)で、App Storeからの購入となる。ただし高度な特殊効果をやりたい場合は、「Motion」という別ソフト(6100円)が必要になる。またバッチエンコードなどを行う場合は、別途「Compresor」というソフト(6100円)が必要になる。

9月15日に発表されたiPhone 13のProシリーズでは、動画で被写界深度およびフォーカスポイントを自由に設定できる「シネマティックモード」を搭載した。このモードで撮影した動画は、あとからでもフォーカス位置を変更できる。ただこの操作ができるものが当初はiPhoneの「写真」と「iMovie」しか発表されておらず、本格的な編集ソフトでの対応が待たれていた。

それを実現したのが今回のFinal Cut Proのアップデート、 ということになる。ただしシネマティックモードを扱うには、新OS「Monterey」が必要になるため、実際に一般ユーザーが扱えるようになったのは10月26日以降となった。

フォーカスポイントの設定には、いったんクリップをタイムラインに並べる必要があるが、プレビュー画面上をクリックすればそこにフォーカスが合うというインタフェースは、iPhone上の操作と同じである。

また、特定のオブジェクトを自動で追いかける「オブジェクトトラッカー」を装備した。ただこの機能は、他のプロ向けソフトではとっくに搭載されている機能であり、開発ペースとしては数年遅れで付いていっている状態なのが残念である。ただ後発なだけあって、設定は非常に簡単になっている。

編集ソフトのシェアはなかなかデータがないのだが、日本のYouTuberが使用している編集ソフトを調査した会社があり、その結果によれば、一番よく使われていたのがFinal Cut Proだったそうである。

1つの画面内でほとんどの作業が完結できるため、初心者やアマチュアにも覚えやすいという特徴がある。またUIも操作法もiMovieに近いため、iMovieからのアップグレード先として選ばれている側面があるのかもしれない。

Apple ProResの扱いがこなれており、フィールドレコーダーで記録するような映像制作では使いやすいという面もある。言うまでもないが、macOS上でしか動かないので、ハードウェアはMac限定ということになる。そして今回、「シネマティックモード」にも対応したことで、Apple製品や技術で固める限りは最適、というポジションだ。

小規模なプロダクションや個人クリエイターには使いやすいソフトといえる一方で、他社がAIやニューラルエンジンを使ってこれまでにない機能を実現しようとしているのに比べると、進化の遅さが気になるところだ。Logic Proと並んでApple純正の数少ないプロ向けクリエイティブソフトだが、いつまで開発やサポートを続けてくれるのか、心配なところである。

専用コントローラーが大幅プライスダウンの「DaVinci Resolve」

もともとはフィルムテレシネ用のカラー調整システムだったのだが、Blackmagic Designが買収してソフトウェア化した後は次々と機能が追加されていき、普通だったら別ソフトになるような機能まで全部1つにまとめてあるのが「DaVinci Resolve」である。機能が限定された無償版の「DaVinci Resolve」と、フル機能で有償版(3万9578円)の「DaVinci Resolve Studio」の2つがある。

各機能は「ページ」に分けられており、切り替えると全然違うUIが出てくる。1つのプロジェクトを、作業に応じてページに切り替えながら仕上げていく、というフローになっている。編集機能としては、スピード勝負の「カット」ページと、従来型編集ソフトの「エディット」ページの2つがある。

先日までキャンペーンで、DaVinci Resolve Studioを購入すると「Speed Editor」というコントローラーが無償で付いてきたが、10月28日に価格改定があり、今度はSpeed Editor(4万9478円)を買うとDaVinci Resolve Studioが付いてくるという、逆バンドル状態となった。

10月22日に新バージョン17.4が公開され、M1 ProおよびM1 Maxへの対応強化が図られた。現在はマイナーバージョンアップ版の17.4.1が公開されている。

17.4のポイントは多いが、M1 Pro/M1 Maxでは作業スピードが最大5倍高速化を大々的にうたっている。新MacBook Proに搭載されたHDRディスプレイを使った、HDRクリップの表示にも対応した。12K Blackmagic RAWファイルのデコードが3倍以上、H.265のレンダリングが1.5倍など、既存ユーザーにもメリットが多い。

専用コントローラーのSpeed Editorは、一部の機能はエディットページでも使えたが、フル機能はカットページでなければ使えなかった。だが17.4では、Speed Editor最大のポイントであるマルチカメラ切り替え用ボタンもエディットページで動くようになり、徐々にソフトの共有化が図られることとなった。

なおエディットページ用には別のコントローラー「エディターキーボード」があり、以前は12万円以上もする高級品であったが、今回の価格改定により7万4778円に引き下げられた。

DaVinci Resolveは、色補正が必須のデジタルシネマで積極的に使われるケースが多い。単にカラーグレーディング機能が優れているというだけでなく、専用のハードウェアコントローラーが豊富に用意されているからだ。今回の価格改定でコントローラーの価格が下がり、より導入しやすくなった。また編集についても専用コントローラーが用意されている辺り、ポストプロダクションの現役編集者や経験者、専業者に注力しているソフトといえる。プラットフォームも、Mac、Windows、Linuxに対応しており、幅広い環境で動作する。

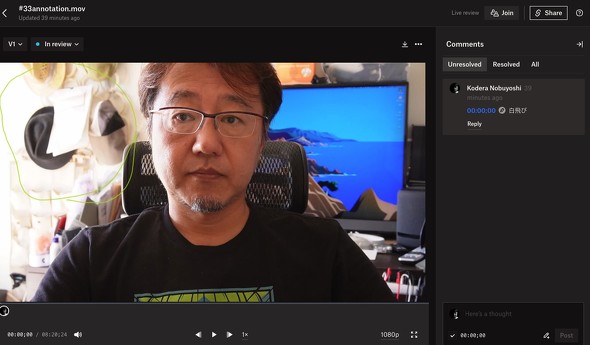

ポストプロダクションでは、いろんな技術担当者が違うページを使ってそれぞれの専門作業をしながら1本の作品に関わっていくというワークフローになるが、クラウドを使ったアノテーション機能といった、いわゆる「申し送り機能」が弱かった。

17.4では、Dropboxが新たに提供する「Dropbox Replay」に対応した。DaVinci ResolveからDropbox Replayに動画をアップロードし、Dropbox Replay上でアノテーションを加えると、そのコメントがDaVinci Resolve側のタイムラインにマーカーとしてアップデートされていく。

チームで動くメンバー、特にテレワークでつながっているチームにとってはようやく、という機能追加である。Adobe Premiere Proも同様にDropbox Replayに対応する。

また、タイムライン上のマーカーをYouTubeのチャプターとして利用できる機能など、これまでハリウッド映画を中心とした展開から、ネット動画クリエイターまで幅広く取り込もうとしている。

すでに前バージョンの時代から独自のニューラルエンジンを搭載しており、顔認識による自動位置調整や、削除クリップの自動選択といった用途に使われてきた。ただこのエンジンを今後どう発展させていくかについては、まだあまりビジョンが明確になっていない。

無償版でも相当なことができるので、無償版編集ソフトとしては最も高機能だといえる。無償版で編集を覚えればプロとしての道も開ける、そういう思いでハイエンドな無償版が公開されており、業界入りを目指す人にはぜひマスターしてもらいたいソフトである。

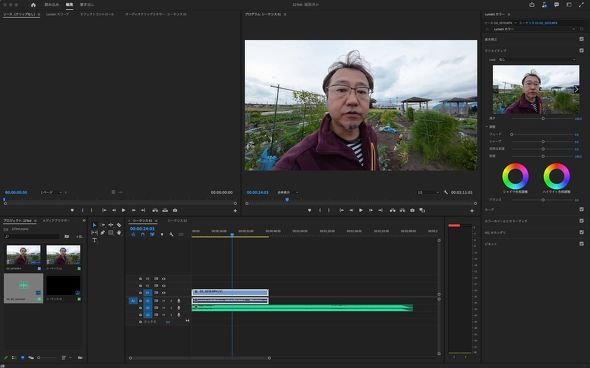

Adobe Senseiでどんどん進むPremiere Pro

10月27、28日の両日、オンラインイベントAdobe MAX 2021が開催された。それに先駆けて26日、Premiere Pro 22.0がリリースされた。前バージョンは15だったのだが、オーディオ系のソフトとバージョンをそろえるために一気に22にカウンターが上がった。今後映像製作関連ソフトは全て同じバージョンで進んでいくことになる。

新MacBook Pro発売直後のリリースとなったが、M1 ProおよびM1 Maxへの対応はそれほど強く打ち出してはいない。もともとM1対応は早かったし、Windowsでのシェアも高いので、Appleに強く寄せたイメージにしたくなかったのかもしれない。

Premiere ProはCreative Cloudというサブスクサービスで提供されており、単体の買い切りではない。個人向けとしては月額2728円の単体プランのほか、複数のソフトが使用できる月額6248円のコンプリートプラン、法人プランなど、さまざまなプランがある。ただし単体プランの月額2728円は、1年間のプランを毎月分割して支払う額で、契約としては1年契約であるため、途中解約は違約金が発生する。

Premiere Proは、前バージョンで音声書き起こし機能を内蔵するなど、クラウドとAIを使って大きく機能を飛躍させた。今回もこの機能をブラッシュアップし、13の言語でポップカルチャー用語の変換精度や日付、数字にも強くなった。また読み込み時と書き出し時にカラースペースを自動で判別する、使ってないトラックやギャップ、エフェクトなどを自動的に削除するなど、これまでユーザーが自力で管理しなければならなかった部分の自動化に踏み出している。

まだβ版の機能だが、Adobe Sensei(AIによる制作支援システム)を搭載したリミックス機能は面白い。ある尺の動画に対して音楽を当てる場合、従来はイントロをカットする、間を抜く、最後はフェードアウト、といった処理を手動で行う必要があった。音楽に詳しい編集者であれば、リピート部分をカットして間を詰めて、楽曲の終わりのアウトロ部分を動画の終わりにピッタリ合わせるといった編集もできるだろうが、通常こうした処理は音効さん(音響効果の担当者)の仕事である。

この音楽編集を、Adobe Senseiを使って自動編集してくれるのが、リミックス機能だ。人が編集すると、小節の頭など区切りのいいところでカットするものだが、リミックス機能では小節や拍と関係ないところでさりげなく編集されるため、よく聞いても編集点が分からない。

これまでAdobe Auditionに搭載されていた機能だが、Premiere Proに試験的に搭載されることとなった。Adobe SenseiはPhotoshopやLightroomといった写真用ソフトでも多彩な機能を実現しており、今やAdobeの核となる技術である。

Premiere Proは以前から使用中に再生パフォーマンスが低下する問題が指摘されており、キャッシュのクリアなどさまざまな解決策が公開されているが、本来ならばユーザーが何もせずに最適化してくれるのが一番である。そこにAdobe Senseiのパワーが使えないのが残念だ。

Premiere Proは、今のノンリニア編集の基礎を作ったソフトであり、使い勝手にあまり特有のクセがないソフトだ。編集ソフトの中ではいち早くAIを取り入れ、面倒な手作業の自動化へと舵を切った。パーソナルユースでもプロダクションユースでも行ける、MacでもWindowsでも行ける、対応フォーマットも多いという万能感がある。

サブスクなので、大きな出費は抑えられるが、結果的には1年で3万円以上を毎年払い続けることになる。そういう意味では、決して安いソフトではない。月に1回も編集しない時があるみたいな人には、コストが合わないだろう。

自分が覚えやすいソフト、よく使う機能がアクセスしやすいソフトが一番使いやすいのも事実だが、1つのソフトをマスターすれば他のソフトも理解しやすくなる。乗り換えもそれほど苦にはならないはずだ。1つのソフトにこだわるのではなく、アップデートの具合を見ながら2〜3年程度で乗り換えを検討していくみたいな使い方が、一番進化のメリットを享受しやすい使い方ではないかと思う。

関連記事

からの記事と詳細

https://ift.tt/300lHJz

科学&テクノロジー