自宅でデスクワークをしていると手足がかじかむ、寒い季節になってきました。

我が家ではリビングで常時暖房をつけ室温をある程度は保っているんですが、外に面した仕事部屋はやはり少し冷える。

特に足元が冷えると、全身寒く感じてしまうことも。

そこで購入してみたのが、TEKNOSという会社のデスクヒーター。

人感センサー搭載 遠赤外線デスクヒーター/パネルヒーター 450C 【フリースカバー付き】 (温度調節無段階対応 タイマー付 2WAY式 カーボン採用 マグネット式 コタツ 即暖 速暖)

Amazonで探す楽天市場で探すYahoo!ショッピングで探す

このデスクヒーターはわかりやすく言うと、こたつの暖める部分を移動可能なパネルにした製品。

スタンド型にして好きな場所で暖まったり、マグネットで下向きに貼り付けてフリースカバーをかぶせ、ミニこたつのようにして使ってもOK。

暖まれるのはヒーター前の狭い範囲ではありますが、少し足元が冷えるくらいのときにはちょうどいい。

電気代が1.5円/hと非常に安く済むのも嬉しいポイントです!

2通りの使い方ができる、TEKNOSのテーブルヒーター

マグネットで机の下に取り付けてミニこたつとして、あるいは立ててパネルヒーターとしても使えるTEKNOSの2WAYヒーター。

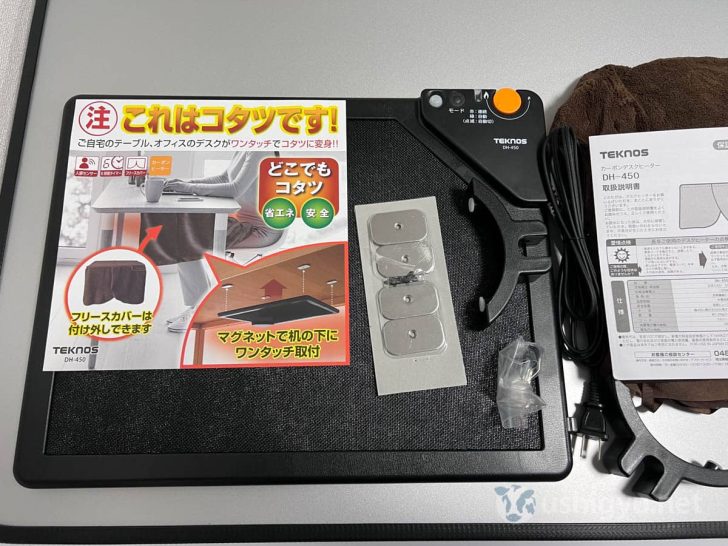

こたつ布団のようにして使うフリースカバーや、立てて使うときのスタンドも付属しています。

本体とスタンドのほか、机の裏側に取り付けるための金具と木ネジも付属。

本体裏の四隅にはマグネットが内蔵されており、金属製のテーブルや骨組み等であれば付属の金具を使わずそのまま貼り付けることができます。

操作するのは側面の電源スイッチと温度調節つまみの2つのみ、とてもシンプル。

人感センサーも内蔵されており、約15分間人を感知しないと自動的に運転を一時停止します。また、6時間経つと切り忘れ防止のため自動的にオフになるので、再度電源を入れ直す必要あり。

重量はスタンドを入れても約1.2kg。女性でも片手で軽々と持ち上げられます。

パネル部分はそれなりに熱くなるので触れ続けた場合の低温やけど等には注意が必要ですが、多少触れる程度であれば全く問題なし。

火もガスも使わないので、火事や一酸化炭素中毒などの恐れもまずありません。

テーブル裏に取り付けて、ミニこたつとして使う

テーブルの裏にフリースカバーとともに取り付けてミニこたつとして利用する場合、金属製のテーブルにそのまま貼り付けるか、木製などのテーブルに金具を取り付けてそこに貼る方法があります。

私の場合、作業部屋のデスクは木製ですが骨組みは金属製なので、そこに無理やり貼ってみました。

骨組みの位置的に四隅のマグネットのうち対角線の2つしかくっつけられなかったですが、これでも自重を支えるくらいなら十分。

※メーカー推奨ではないと思うので、なるべく4点とも貼り付けられる場所を選んでください

これだと足先までは直接熱が届きませんが、ヒザ周辺が暖まるだけでも全身での体感温度はかなり違う。

スタンドで立てて、パネルヒーターとして使う

次に、付属のスタンドを取り付けてパネルヒーターとして使ってみました。

イスに座っている状態だと、だいたいヒザから足先あたりを暖める形になります。

暖房だと温かい空気が上にたまって足元が冷える……なんてことになりがちなので、その補助としてもちょうどいい。

ただ、ミニこたつとして利用する場合も同様ですが、暖まるのはパネル前のかなり狭い範囲に限られます。

軽く足元が冷える程度であればカバー可能ですが、部屋全体が寒い場合にはこのパネルヒーターだけでどうこうするのはちょっと荷が重いかと思います。

エアコンやストーブ等と併用するのが良いでしょう。

TEKNOSデスクヒーターの良いところ、注意点まとめ

さいごに、今回紹介したTEKNOSデスクヒーターの良いところと注意すべき点をまとめます。

- どこでも簡単に持ち運んで設置できる

- 換気や火事の心配をしなくていい

- 1時間あたりの電気代目安がわずか1.5円。エアコンやストーブ、ファンヒーター等の暖房器具よりもはるかに経済的

- 暖まるのはパネル前のごく狭い範囲に限られる

- エアコンやストーブをつけるほどでもない局所的な冷えや、他の暖房器具にプラスアルファする形で使用するのがおすすめ

以上を参考に、用途に合いそうであればぜひチェックしてみてください!