アメリカのオーディオブランド、Sonos(ソノス)がコンパクトサイズのサウンドバー「Sonos Beam」の第2世代機を発表しました。価格は5万9800円。日本では2021年内の発売が予定されています。

第1世代のモデルから変更された点や、新モデルの上手な楽しみ方についてSonosの特任プロダクト・マネージャーであるスコット・フィンク氏がオンラインインタビューに答えてくれました。

演算処理能力を高めてDolby Atmos対応を実現

初代のSonos Beamは幅が約65cm、高さ約7cmという、40〜50インチ台の薄型テレビにベストマッチするコンパクトでスリムなサウンドバーでした。2018年にソノスが日本市場に本機を導入してから、シンプルで使いやすい5万円台のサウンドバーとして多くのファンを獲得してきました。

フィンク氏は「パンデミックの影響を避けるために自宅で仕事をする方が増えました。それならばより広い住まいに引っ越すことを決めて、リビングなど多目的スペースに手頃なサウンドバーを導入する方が増えています」と述べ、同社の製品を含むサウンドバーの市場がいま活況を呈していると語ります。

ソノスが展開するサウンドバーのラインナップには現在「Sonos Arc」というフラグシップモデルがあります。新しい第2世代のSonos Beamには上位のSonos Arcの開発から培った高音質技術が数多く投入されているとフィンク氏が説明しています。

初代機から大きく進化した点は、ひとつがDolby Atmosの立体音響コンテンツが再生できるようになったことです。

前世代の機種よりも約40%高速化したCPUを搭載したことで処理能力が向上し、ソフトウェア制御によるスピーカーアレイの制御をより緻密にできるようになりました。このことにより「アップファイアリングスピーカーを用いず、音響心理技術をベースにしたバーチャライズ処理により、Dolby Atmos系コンテンツを再生した場合に高さ方向への音場の広がりを作り出す」のだとフィンク氏が説明しています。また演算処理機能が向上したことによって、サラウンド効果以外にも全体の解像度アップと広がり感の強化、そして人の声の明瞭度アップが実現しているといいます。

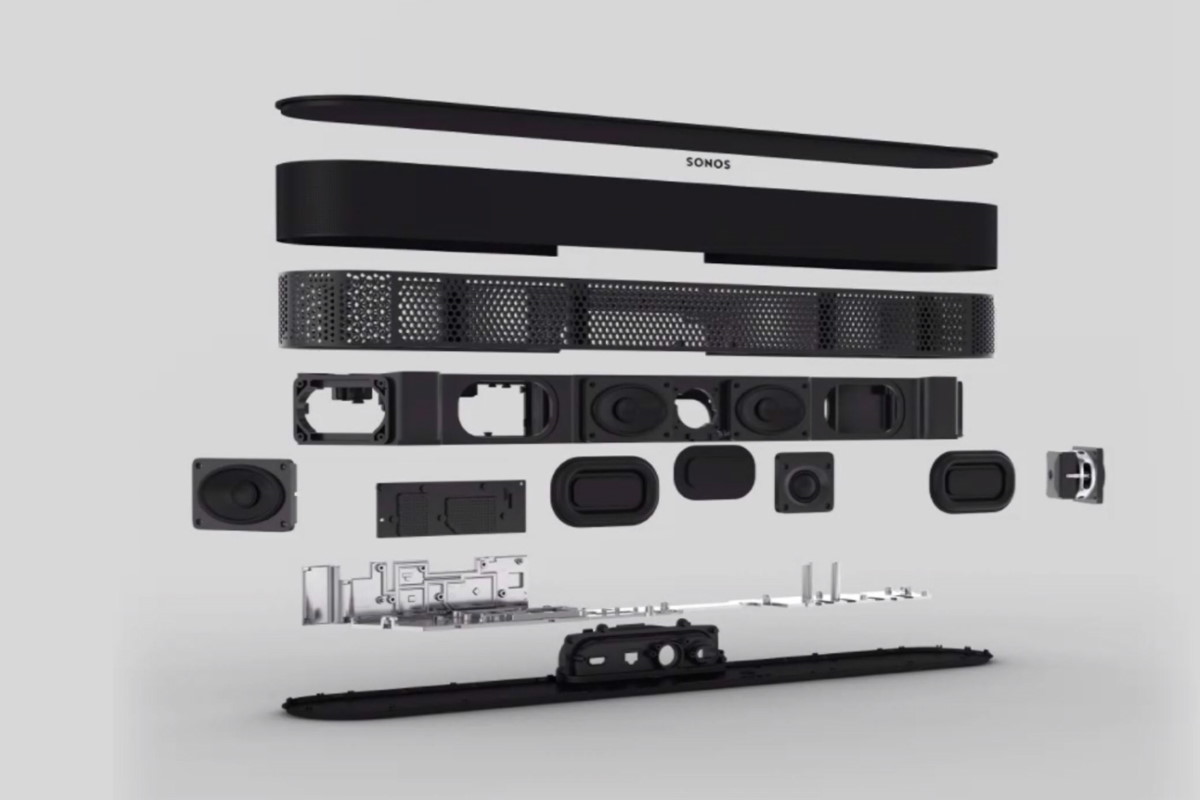

複数ユニットによるスピーカーシステムの構成は初代のSonos Beamと同じ。4基の楕円形ミッドウーファーと1基のセンタートゥイーターから成ります。加えて3つのパッシブラジエーターにより低音を増強。全体のバランスを揃えつつ、全5基のユニットをD級デジタルアンプによりパワフルにドライブします。

Dolby Atmos対応に伴い、本体に搭載するHDMI端子はeARC対応にアップデートされました。同じeARC対応のHDMI端子を備えるテレビにつなぐとDolby Atmos対応コンテンツがシンプルなハード機器の設定環境で楽しめるようになります。またテレビのリモコンによるサウンドバーの音量調整にも対応。なお、光出力のみ搭載するテレビにも付属のSonos光オーディオアダプタによる接続が可能です。

iPhoneによる自動音場設定やAirPlay 2に対応

サウンドバーの音場設定はTruePlay自動最適化を使うと便利です。TruePlayはSonos Beamを設置した場所のアコースティック環境に合わせて、音の聴こえ方を自動で最適化してくれる機能。Sonos(S2)アプリをiPhoneやiPadに導入して、デバイスの内蔵マイクを使って最適化を行います。残念ながらiPhoneやiPadをお持ちでない方は、自動音場設定を行う場合、家族や友だちに一時的に端末を借りて行う必要があります。

サウンドバーの本体にも高性能ビームフォーミングマイクを内蔵していますが、こちらはAmazon Alexaによる音声操作に対応するために設けられています。

インターネットへの接続は100/10 BASE-T対応のイーサネット端子にケーブルをつなぐか、またはワイヤレス接続はIEEE802.11b/g/n/acに対応しています。ワイヤレス接続を活用するAirPlay 2が使えるので、iPhoneからApple Musicをワイヤレスで飛ばしながら簡単に音楽再生ができます。なおBluetoothによるワイヤレスオーディオ再生機能は搭載されていません。

Amazon Music HDのハイレゾ再生が可能

Sonosアプリには国内で利用可能な80を超える音楽ストリーミングサービスを登録して、アプリから直接選曲したり、複数のサービスをまたいだ楽曲検索も行えるので、ぜひ活用することをおすすめします。

Sonosアプリは年末までに予定するソフトウェアアップデートを経て、Amazon Music HDのプラットフォームで配信されているハイレゾ楽曲の再生に対応する予定です。ただしハイレゾ再生の上限は、おそらくSonos Beamが内蔵するDACの関係で48kHz/24bitまでとなります。

同プラットフォームで配信されている3Dオーディオ楽曲はDolby AtmosベースのタイトルについてはSonos Beamで直接受けてストリーミング再生ができるようになります。Amazon Music HDではソニーの360 Reality Audioベースの3Dオーディオ楽曲も配信していますが、こちらはネイティブ再生には非対応。ステレオの音楽ソースと同様にアップミックスによるサラウンド再生になります。

なお、Apple Musicで今年の6月から配信が始まった「ドルビーアトモスによる空間オーディオ」や「ハイレゾ/ロスレスオーディオ」のコンテンツも、Apple TV 4KにSonos BeamをeARCベースのHDMI接続を介してつなげば再生はできるものと思いますが、フィンク氏によるとこちらは現時点で動作確認が取れていないため、今後の追加検証が必要であると述べています。

Sonosアプリによる簡単セッティングも特徴

Sonosアプリには高音・低音のバランスを調整できるイコライザー、ダイアローグの明瞭度を上げるスピーチエンハンスメント、夜間のリスニングに最適なナイトサウンドの機能もあります。

天板には静電容量式のタッチセンサーコントローラーがあります。再生・一時停止のほか音量調整やマイクミュートの操作に対応。スピーカーとマイクのステータスを表示するLEDは部屋の明るさに合わせて自動で照度を切り換えます。

なお本体の初期設定時、Sonosアプリを入れたNFC対応のスマホとワンタッチペアリングができるようになりました。

カラーバリエーションはブラックとホワイト。インテリアにさりげなく馴染むようマットフィニッシュとしています。ホワイトは本体全周囲がホワイトに統一されて、ケーブルもホワイトになることが第1世代機からのアップデートになります。

外形寸法と外観は初代機からほぼ変わらずですが、パンチング加工されたポリカーボネイト製グリルの目がきめ細かくなり、拭き掃除による汚れ落としが簡単にできるようになったそうです。

価格は初代のSonos Beamよりも8000円ほどアップしますが、第2世代機によるサウンド体験がどれぐらい向上するのか、その音を聴いてみたいところ。機会があれば、音についてもレビューしたいと思います。

【フォトギャラリー(画像をタップするとご覧いただけます)】