無人航空機であるドローンは、現在でもエンタメや農業、調査などに幅広く利用されています。

もし手のひらよりも小さいドローンが開発されるなら、さらに幅広い分野で活躍してくれるに違いありません。

ところが小型ドローンは重いバッテリーを積めないので、稼働時間が非常に短いという欠点があります。

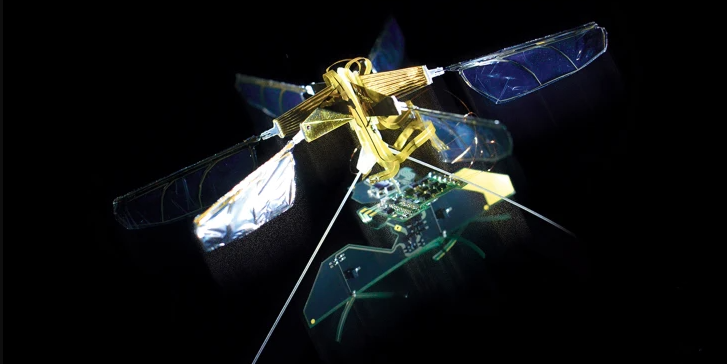

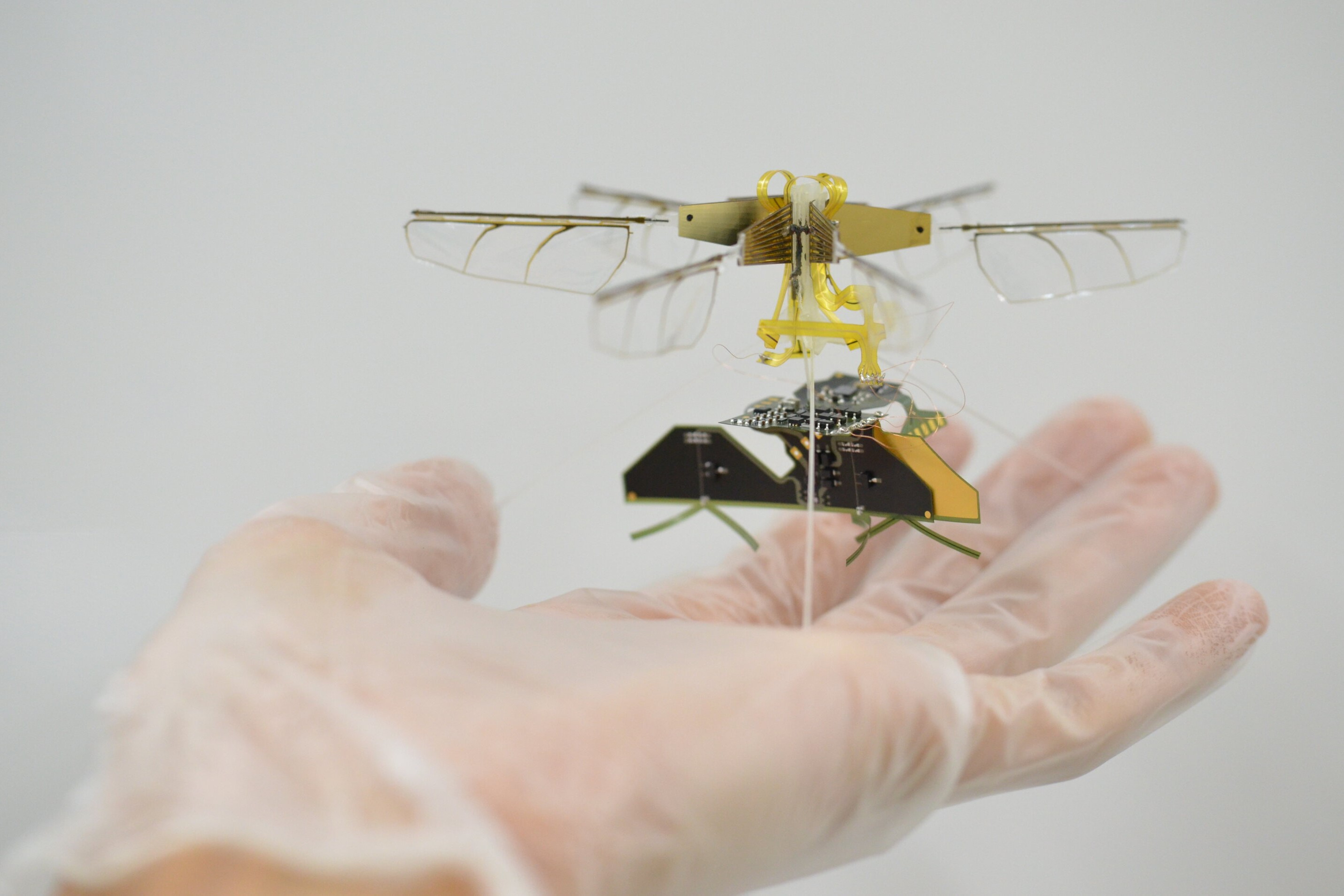

こうした背景にあって最近、豊田中央研究所の尾崎 貴志(おざき たかし)氏ら研究チームが、昆虫サイズの羽ばたくドローンを開発しました。

しかも電磁波を用いたワイヤレス電力伝送により、電池なしで離陸できます。

研究の詳細は、11月25日付の科学誌『Nature Electronics』に掲載されました。

目次

- 昆虫のように羽ばたく高効率ドローン

- 昆虫型ドローンが電池なしの離陸に成功

昆虫のように羽ばたく高効率ドローン

現在、電磁波を用いたワイヤレス給電はさまざまな製品で実用化されています。

研究チームの目的は、小型飛行ロボットにこのワイヤレス給電を適用することでした。

しかし、いくらワイヤレス給電を導入できたとしても、その受電装置が重ければ「小型」という目標を達成できないでしょう。

そのためチームは、重量に対する出力の割合が非常に大きい受電装置をベースに開発を進めました。

この特殊な受電装置は4900W/kgという数値をもっており、既製のリチウムポリマー電池の5倍の効率を誇ります。

そしてこれらを利用した結果、手のひらに収まる昆虫型ロボットの開発に成功しました。

ドローンの総重量はわずか1.8gであり、電磁波送電型飛翔ロボットとしてはこれまでより25倍以上軽い「世界最軽量の機体」だと言われています。

昆虫型ドローンが電池なしの離陸に成功

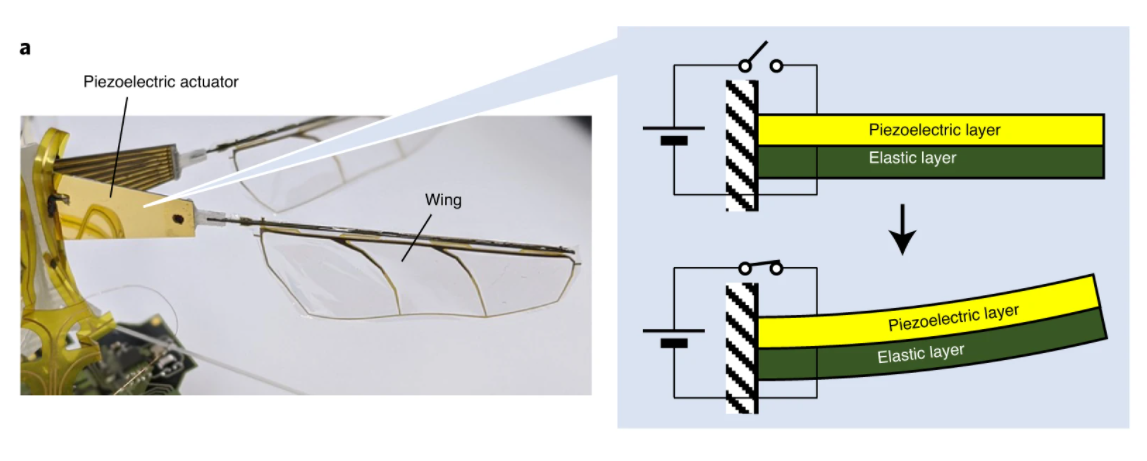

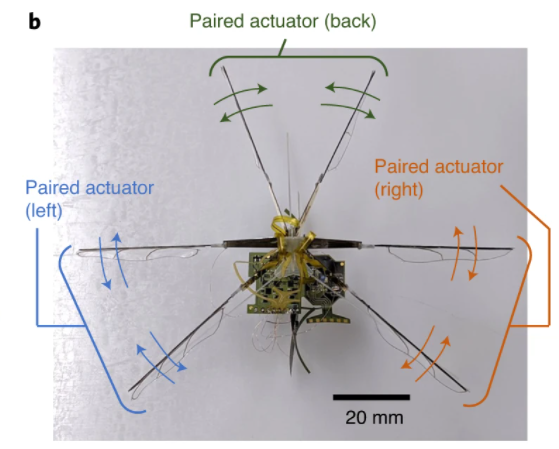

新しい昆虫型ドローンの大きな特徴の1つは、「高効率の羽ばたき」にあります。

高出力の材料を用いるだけでなく、2枚の羽が向かい合って拍手するような仕組みを採用することでエネルギー損失をできるだけ低減させたのです。

尾崎氏によると、「この設計により、生きた昆虫に匹敵する効率を実現できました」とのこと。

さらに今回の昆虫型ドローンは、小型ロボットの課題である「熱暴走」の問題もクリアしています。

発熱する部品を近くに配置しないなど、ロボットの回路設計を最適化したのです。

そしてこれらの設計のおかげで、昆虫型ドローンはワイヤレス給電による電池なしの離陸に成功しました。

次の目標はドローンをホバリングさせて空中を自由に移動させることですが、既に「技術的には可能」だと考えられています。

将来的には、昆虫型ドローンが建物の隙間やパイプの中などの狭い場所に入り、人間に代わって複雑な作業を行えるようになるかもしれませんね。

参考文献

A new untethered and insect-sized aerial vehicle

https://techxplore.com/news/2021-12-untethered-insect-sized-aerial-vehicle.html

当社の尾崎貴志らによる「電磁波無線送電により飛行する昆虫スケール羽ばたきロボット」に関する論文が、Nature Electronicsに掲載されました。

https://www.tytlabs.co.jp/cms/news/topic-20211126-2073.html

元論文

A wireless radiofrequency-powered insect-scale flapping-wing aerial vehicle

https://www.nature.com/articles/s41928-021-00669-8