AppleがMacに採用するSoC(System on a Chip)をIntelチップから独自設計チップへと切り替えることを表明したのは昨年6月のこと。今回発表した新しい14インチと16インチの「MacBook Pro」、そしてそれらに搭載される新SoCの「M1 Pro」と「M1 Max」は、昨年末から2年をかけた移行計画の中間地点となる。

ここでは発表後に取材などで明らかになってきた、M1 ProとM1 MaxのSoC設計に関する情報をまとめていく。実際、MacBook Proに搭載された場合のパフォーマンスはシステムごとに動作が最適化されていると考えられるため、そこは今後実機のレビューで明らかにしていきたい。

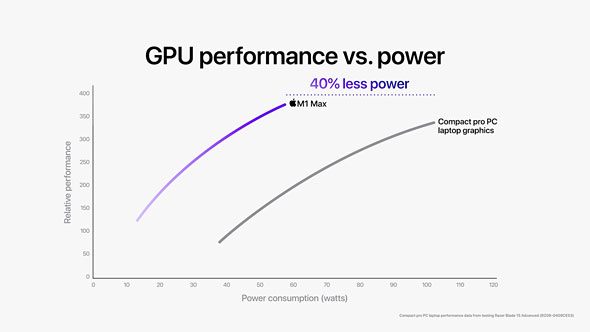

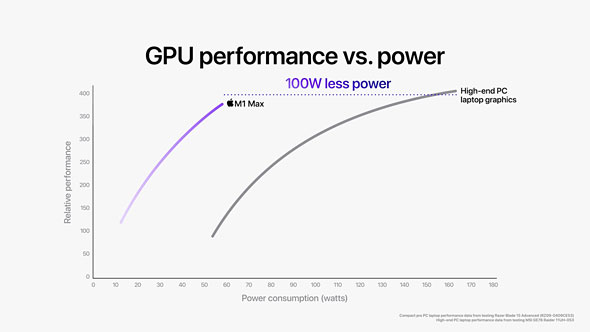

結論から言えば、M1 ProおよびM1 Maxは、いずれも高い処理スループットを要求するメディアクリエイターが使うプロフェッショナル向けに特化した設計を採用している。GPU性能とビデオ処理性能を最大化したいユーザーにはM1 Maxを、それ以外のプロクリエイターにはM1 Proが適しているだろう。

SoCのダイ面積拡大という問題と向き合いながら、徹底してM1のコンセプトを拡張すると、ここまでできるのだという、他社が決して進まなかった道を追求したスーパースポーツカーのようなものだ。

設計コンセプトは共通で、各処理回路設計はM1を踏襲している部分もあるが、後述するように実パフォーマンスは段違いになるよう的確な改良が行われている。

一方で一般的なモバイルパソコンユーザーには、M1の方が適していると感じる部分もある。

M1を引き継いだ部分でも実際の体験レベルは上がる?

まず、M1を引き継いでいる部分からだ。M1と同じといっても、これは悪い話ではない。同じと思われるコンポーネントでも、組み合わせたときのパフォーマンスは高くなるように工夫、あるいはオーバーヘッドが起きないように調整が行われているからだ。

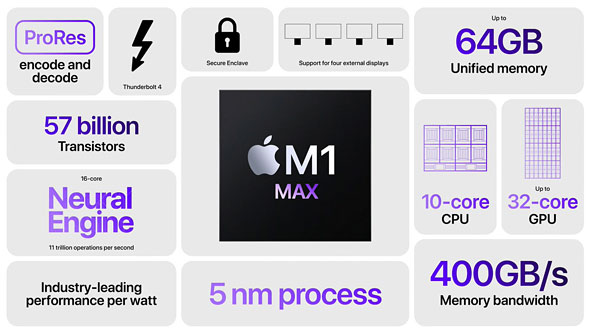

16コアのNeural Engineに関してはM1と同一だ。毎秒11兆回の演算性能はiPhone 12シリーズが採用するA14 Bionicとも共通である。Core MLを通じた機械学習処理のスループットはM1に比べ向上しているが、これはCPUやGPUの性能向上がもたらしているもので、Neural Engineそのものに変化はない。

それでもIntelチップ時代に比べると劇的に向上し、Appleによると従来の16インチMacBook Proが採用していたIntel Core i9モデルと比較して9倍の演算速度だ。この性能向上は、Core MLを通じた自動処理(動画編集ソフトでの顔や被写体の認識と追従処理、背景と被写体の分離処理など)で劇的なほどの改善をみせる。

アプリケーションレベルの体験の違いはMacBook Proの実機で確認したいが、M1に使われている回路IPがレイアウトされているものの、実際のアプリではよりよい結果がもたらされている部分が多い。

その理由はM1、M1 Pro、M1 Maxの共通である共有メモリアーキテクチャが大幅に強化されているためだ。実際、M1 Pro、M1 Maxの高性能・高効率CPUコア、GPUコアなどはM1と共通と推察されるが、実際のアプリにおける処理スループットは上がっているだろう。

共有メモリは大幅強化、CPUとGPUはコア数が増加

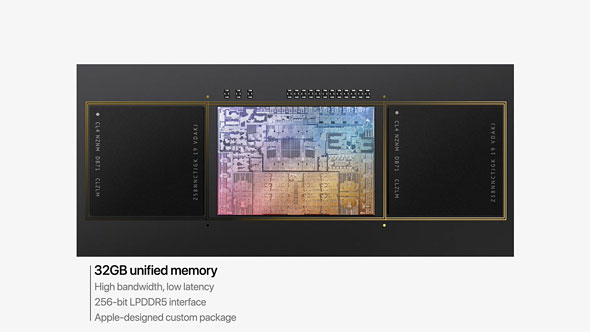

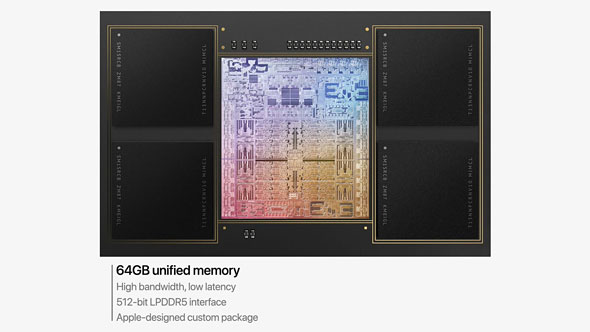

共有メモリの強化については、M1のLPDDR4x-4266に対し、M1 ProおよびM1 MaxではLPDDR5-6400を採用している。このためM1が毎秒68.2GBのメモリ帯域だったのに対して、M1 Proで毎秒200GB、M1 Maxでは毎秒400GBまでメモリ帯域が広がった。

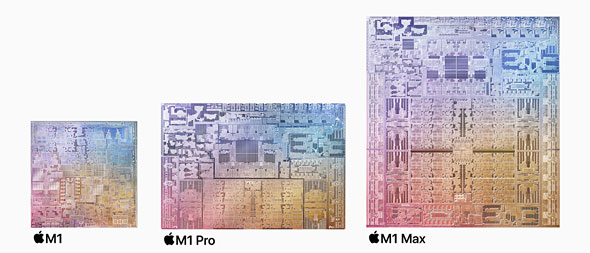

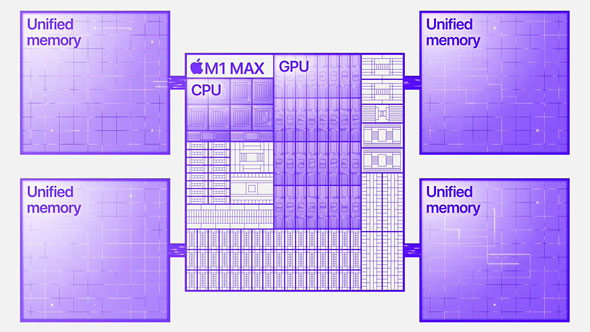

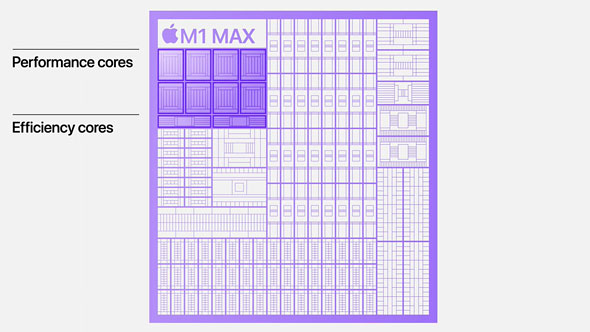

メモリ帯域が倍々ゲームで増えているのはメモリチップへのアクセスチャンネルが増えているからで、アクセスを並列化することで帯域が広がっている。ダイの写真からもメモリインタフェースがM1 Maxでは4領域に増えている様子が伺えた。

このことは、異種の高性能処理回路が混在するプロセッサでは大きな意味がある。例えば、ProResフォーマットの高ビットレート動画データなどを処理する際は、メモリ上に処理対象のデータをプールしておき、用途に適した回路を順番に使いながらデータ転送を伴わない形で処理を進めたい。

また並列化が容易な処理も多いが、そのために処理できる回路の数を増やしてもデータプールにアクセスする帯域が渋滞していたのでは投資(処理回路の追加)に見合う性能向上は得られない。

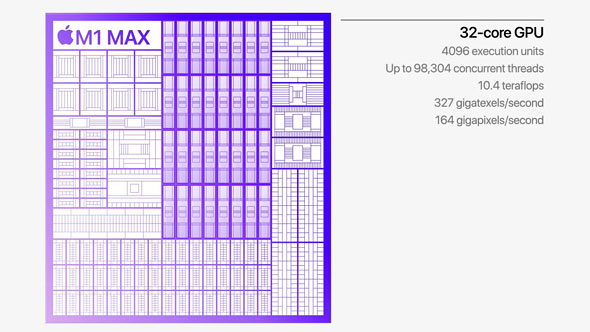

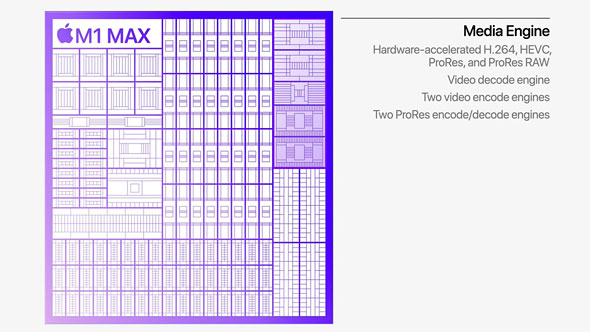

ダイを見ると、M1 Proに対してM1 MaxはGPUコアが2倍実装され、メモリインタフェースが倍増。相互のパートを行き交うインタフェースの配線が拡張されている様子がみえる。

4Kや8Kといった高精細ビデオでもProRes RAWなどの特に高スループットが必要なメディアデータをターゲットに、処理容量がスケールするように設計してある。

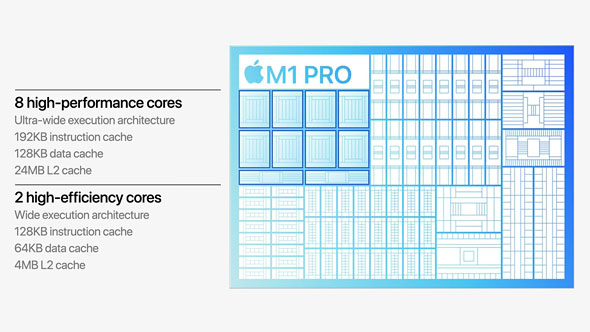

CPUのコア数は、M1の高性能コアと高効率コアそれぞれ4基の合計8コア構成から、M1 ProとM1 Maxでは高性能コア8基、高効率コア2基の合計10コア構成に変更された。

M1が対象とするモバイル向けパソコンではなく、バッテリー容量が大きく瞬発力と絶対的な性能が求められることが多いハイスペックなパソコン用途では、省電力だが性能が抑えられた高効率コアを2基に減らした方が合理的な選択だ。

一方で高性能コアは2倍の8基に増え、メモリ帯域が2倍以上になっているため、素直に増えたリソースの分、性能も上がっていると考えられる。

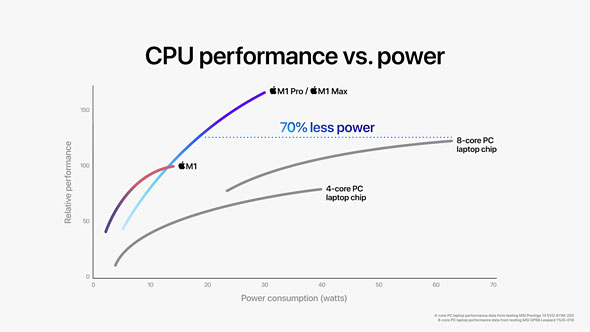

Appleが公開したCPU性能。M1 Pro・M1 Maxの最大10コアCPU(高性能8コア+高効率2コア)は、Intel製8コアチップと比較して、同じ電力レベルで最大1.7倍高速であり、最大70%少ない電力でピーク性能を達成できるとする

Appleが公開したCPU性能。M1 Pro・M1 Maxの最大10コアCPU(高性能8コア+高効率2コア)は、Intel製8コアチップと比較して、同じ電力レベルで最大1.7倍高速であり、最大70%少ない電力でピーク性能を達成できるとするそもそもCPU性能に関しては、M1の段階でもモバイル向けとしては驚くほど高性能だった。もちろん、アプリによってはCore MLやMetalを十分に使いこなさず、CPUに頼っているものもあるかもしれないが、ここ数年のMac向けアプリの開発トレンドに沿って作られているものであれば、ハイエンド向けと考えても十分どころかそれ以上の性能と予想される。

拡張カードなしで高性能を発揮する「メディアエンジン」

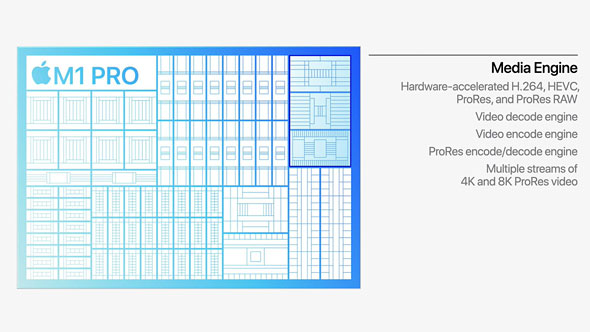

一方で新しい処理回路も加わっている。それが「メディアエンジン」だ。Appleは、ProRes(RAWも含む)のエンコード・デコード、HEVCやH.264のエンコード・デコードなどを行う専用処理回路のことをメディアエンジンと呼んでいる。

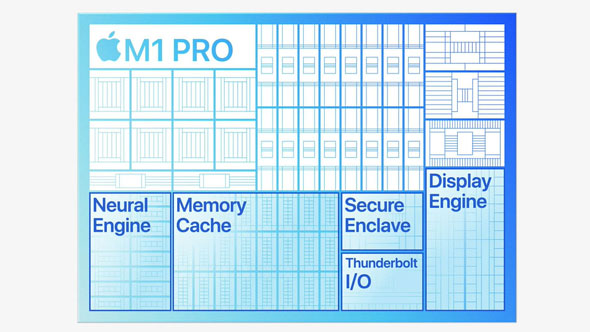

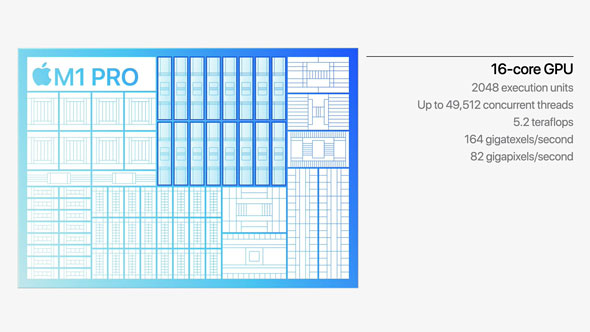

メディアエンジンの回路構成は、M1 Proのダイ上ではGPUコア(上部中央あたり)の右にある。この回路パターンはM1には見られなかったもので、なかなか大きな面積を専有しているのだ。

そして同じパターンがM1 MaxでもGPUコア(上部中央あたり)の右にあるが、動画のエンコードエンジンがM1 Proに比べて2倍に拡張されているのが分かる。つまりエンコード速度はM1 MaxがM1 Proの最大2倍となる。

こうした動画に特化したアクセラレータは過去にも存在し、例えばMac Pro向けには22万円で「Afterburner」というPCI Express接続の拡張カードが提供されている。

ところが新しいMacBook ProではM1 Maxを搭載したモデルならば、28コアのIntel Xeon WプロセッサにAfterburnerを加えたシステムよりも高スループットとなり、ProRes RAWの再生を同時に7ストリーム可能になるという(Afterburnerは最大6ストリーム)。

これはPCI Expressというボトルネックを通じてCPU、GPUが協調動作し、アクセラレータも同じインタフェースで接続されるという、一般的なコンピュータのアーキテクチャに対する、SoC+共有メモリというM1 ProとM1 Maxのメリットが生きている部分といえる。

電力あたりの高性能をM1 Pro・Maxでも追求

このようにM1 ProとM1 Maxは、M1の特徴をそのままに、より洗練され、オーバーヘッドが起きないよう配慮しながら並列化、メモリ帯域の拡大を進め、さらに動画処理に特化した処理回路を加えたものだ。省電力の面に関しても、恐らくはM1と同レベルか、さらに進んだ省電力制御が加わっているだろう。

iPhone向けのSoCにもいえることだが、処理回路の動作速度は個別に制御されており、搭載する製品の熱設計や使用目的ごとに各パートの処理能力が最適化されている。このため「最大何GHz」といった評価はあまり意味がなく、14インチと16インチのMacBook Proでの性能の違い、あるいは長時間の高負荷テストでの性能の変化がどうなるのかが興味深いところだが、こればかりは実際の製品で確認したい。

AppleがM1で主張した省電力性能は、そのまま額面通りに実現されていたことからも、M1 ProとM1 Maxのノート向けでは異常なほどの高性能も、冷却性能を上げたというMacBook Proの熱処理能力で十分に引き出すことができそうだ。

M1は10W程度の熱設計電力(TDP)にスイートスポットがあり、これが15W以上になっても(連続の高負荷では差は出るが)大幅な性能差はあまり感じられなかった。これがM1 ProとM1 Maxではどの程度のところになるのか、個人的には興味深い。

恐らくM1 Proなら28Wの13インチMacBook Pro従来モデルと同等の熱設計でも、ほとんど冷却ファンは必要ないかもしれない。M1 Maxがフル稼働する場合でも、40W以下でハンドリングでき、さらにそれ以上、50Wの熱処理枠があれば持続的なパワーを発揮できるといったところだろうか。

一方で16インチMacBook Proは付属のACアダプターが大型化し、140Wになっていることに気付いている方もいるだろうが、新しいMacBook Proはバッテリー残量がゼロの状態から30分で50%まで急速充電できるようになっている。動作中にもその充電速度を維持できるよう余裕のあるアダプターになっているためだ。

極めて合理的な設計で進化したM1 Pro・Maxだが、次の一手は?

冷静にM1 ProとM1 Maxを評価すると、いずれもプロのクリエイターが求めるニーズに対して必要な要素を用意し、それぞれの処理回路が健全に効率よく動作する極めて合理的な設計が行われていることがみえてきた。

しかし、その目的はメディア処理の最適化で、とりわけ音楽や映像の制作など広帯域のデータ処理が必要なアプリが想定されている。そう考えた上で振り返ると、ベースとなるM1の素性のよさもあらためて再認識できるのではないだろうか。

繰り返しになるが、Appleのコンセプトにブレはなく、M1 ProとM1 Maxでは実にシンプルにシステムを拡張している。しかしあまりにストレートに、合理的な進化を果たしているため、MacラインアップにおけるApple独自設計チップへの移行が完了するという来年末に向け、どのようなアップデートができるのかいよいよ見えにくくなってきた。

なお、AppleはM1 ProとM1 Maxを台湾の半導体製造ファウンドリであるTSMCで製造しているが、5nmプロセスであることだけを明らかにしており、M1と同じN5プロセスなのか、省電力化が進められたN5Pプロセスなのかは明らかにしていない。

ただ、来年には3nmプロセスの製品が出荷される見込みだ。Mac向けSoCで採用されるかどうかは未知数だが、まだ登場していないプロクリエイター向け高性能デスクトップのプロセッサでもSoC+共有メモリ路線を継続するのかどうか。

ここまで来たらシングルチップでMac Pro後継プロセッサまでをスケールさせそうな気もするが、その後、半導体の微細化に行き詰まりが予想されていることから、何らかの拡張性を備える形になるならば、現在のコンセプトとの連続性をどう取っていくのか。

製品軸とは別ではあるが、最終的なパーソナルコンピュータの用途や商品コンセプトともセットで開発されているチップだけに、水平分業が進んだPC世界とは異なるという意味で今後も興味深い存在になっていくだろう。

関連記事

からの記事と詳細

https://ift.tt/3AYCybK

科学&テクノロジー