江戸城・大奥の女たちの頂点に君臨するのが、将軍の正室たる御台所(みだいどころ)です。

ドラマの「大奥」、また大河ドラマなどでも度々登場し『 御台様、御台様 』と呼ばれて重んじられている将軍夫人──。

きらびやかな衣装を纏い、奥女中たちとは異なる髪型をしているのがドラマでも目を引きます。

今回はそんな御台所の髪型について解説したいと思います。

此方の手描きイラストで恐縮です(謝)

【 おすべらかし (大垂髪) 】

最初に紹介するのは「おすべらかし ( 大垂髪 ) 」です。

おすべらかしは、御台所が正月三ヶ日に結う髪型であり、大奥における最上級の髪型です。

正月三ヶ日以外では、婚礼などの特別な時のみに結われました。

形は前髪を小鬢(こびん)の辺りにかけて広めにとり、両鬢を後ろへかけて膨らませる為に、張り紙を入れる。

その張り紙に硬い鬢付け油などを付け、髪を貼り付けていく。髪の余ったところに前髪の先を合わせ、背中の中央で長髢(ながかもじ/付け髪)をつなぎ、ここに丈長を結ぶ。

おすべらかしは皇室(十二単の礼装の際)、雛人形の髪型などで有名ですが、御所風のおすべらかしとは違い、長髢に「小びん先」などは結びませんでした。

【 お長下げ ( お長 ) 】

お長下げは、御台所が (正月三ヶ日以外の) 式日に結う髪型です。略称は「お長」。

前髪及び両鬢をおすべらかしのようにして、「いちょう取り」といって襟元で鬢を膨らませて、撫で付けた。

髪を後ろへ下げて、長髢をつないで丈長で結び、下の髢に紅白、小びん先、中結、捨結を「片わな」という結び方で取り付けた。

このお長下げは、御台所のみならず奥女中も結うことがあり、奥女中の場合は正月三ヶ日を含めた式日に、上臈御年寄、御年寄、御中臈、御小姓、御錠口、御次頭、御右筆、呉服の間頭、御三の間頭なども結ったという。

またこれと同じ髪結で、髢を短くしたお中下げ(お中)という髪型もある。お中下げの場合は髢に小びん先などは結ばなかった。

【 補足 】

なお、この「お長下げ」を現在発売している大奥関連の参考本などでは「おすべらかし」の名称で紹介している場合が多いが、誤りである。

垂髪という点においては違いはないものの、元大奥女中たちのインタビューをもとに書かれた資料『千代田城大奥』の記録によれば、この髪型の名称は「お長下げ」であり、上記の「おすべらかし」とは区別して書かれている。

また大河ドラマの「篤姫」では、この髪型を根取り下げと称しており、(ヘアサロン、日本髪、かつら等の)サイトで度々この称が使われているが、少なくとも大奥関連の史料にはこの髪型を根取り下げと称したものはない。

【 おまたがえし 】

おまたがえしは、御台所が懐妊、着帯をするまで結っていた髪型です。

笄(こうがい)は鼈甲製の花笄を用いた。簪(かんざし)等は挿さなかった。

おまたがえしを結う場合、御台所の服装は振袖となる。

妊娠5ヶ月目に御着帯の御祝いの儀式があり、この時から御台所はおまたがえしを止め、服装も振袖から留袖になる。

この髪型は御台所のみならず、正月七草までの内に御精進日(将軍や御台所などの命日)があれば、御次、御三の間の女中が一人ずつ結った。

大河ドラマ「篤姫」で、篤姫が御台所であった時に結っていたのもこの髪型です。

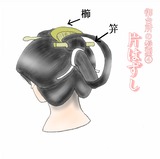

【 片はずし ( 輪毛 ) 】

片はずしは、御台所の日常的な髪型であり、主に上級の奥女中たちが結っていた髪型です。別称「輪毛(わげ)」。

御台所以下、お目見得以上の女中と、お目見得以下でも御三の間の女中は結っていたという。大名の奥向きでも一般的に結われていた。

きつを前にたわめて最初の輪を作り、別に髢で輪を作り、笄一本に毛先を巻き付けてとめる。髪の結び方が笄の一方を外して結んだので「片はずし」と呼ばれた。

奥女中がおすべらかしを結った際に、長い髢が邪魔になる為、笄に巻き付けたのが始まりだという。

【 切り下げ髪 ( 切り髪/摘み髪 ) 】

切り下げ髪は落飾した御台所の髪型であり、主に武家の後家がした江戸時代後期の髪型である。

御台所は夫である将軍が逝去すると、その御霊を弔う為に髪を下ろして「◯◯院」と院号を授かり、尼僧となる。実際に尼僧として寺へ移る訳ではなく、名前のみが仏門に入るのである。

この時 髪は、剃髪ではなく摘み髪となり、長い髷を中ほどで切り落とした。

切り下げ髪の場合は、衣服は色をおさえた小袖を纏った。

【 補足 】

切り下げ髪はあくまでも江戸時代後期の髪型であり、御台所も江戸時代初期・中期では法衣を纏い、頭巾を被った。(場合によっては江戸後期でも頭巾姿であった)

頭巾の下は坊主と思われがちだが、この場合も剃髪ではなく摘み髪であり、黒髪を肩の辺りで切り落としたおかっぱにし、その上に頭巾を被ったといいます。

【 まとめ 】

以上が将軍の正室である御台所が結った髪型5選です。

最後の「切り下げ髪」を除けば、御台所が主に結うことになるのは「おすべらかし」「お長下げ」「おまたがえし」「片はずし」の4つになります。

おすべらかし(大垂髪) → 正月三ヶ日

お長下げ → 一般的な式日

おまたがえし → 妊娠して、着帯するまで

片はずし → (おまたがえし卒業後の)日常的な髪型

と覚えておきましょう。

【参考文献】

◯「千代田城大奥」

◯「黒髪の文化史」(大原梨恵子/築地書館)

◯「徳川『大奥』事典」(竹内誠、松尾美恵子/東京堂出版)

◯「徳川政権下の大奥と奥女中」(畑尚子/岩波書店)

◯「【決定版】図説 大奥のすべて」(学研)

◯「大奥よろず草紙」(由良弥生/原書房)

◯「大奥の奥」(鈴木由紀子/新潮新書) ほか