日本では2020年に商用サービスが開始された、第5世代のモバイル通信規格「5G」。その5Gはスマートフォンを主体とした従来のコミュニケーション用途だけにとどまらない可能性を秘めていると注目されており、とりわけ強い期待が持たれているのが企業ビジネスでの活用だ。

5Gは最大で20Gbpsもの通信速度を実現する「高速大容量通信」だけでなく、ネットワークの遅延が1ミリ秒以下という「超低遅延」、1平方km内で100万個のデバイスを同時にネットワークに接続できる「多数同時接続」といった特徴を実現するとされている。そうした高いネットワーク性能を生かして、自動運転や遠隔医療などの新しい技術、さらにはこれまでデジタル化の恩恵が受けられなかった一次、二次産業のデジタル化を推し進められると注目されている訳だ。

そして企業の5G活用という視点で、いま特に注目されているのが「ローカル5G」である。これはNTTドコモやKDDI、ソフトバンクといった携帯電話会社が全国に敷設を進めているパブリックの5Gとは異なり、限られた特定の場所だけで利用できる5Gのネットワークを独自に構築・運用できる自営の無線ネットワークの一種。自営ネットワークといえば企業の内線に用いられてきた「構内PHS」が比較的よく知られていると思うが、その5G版と考えれば分かりやすいだろうか。

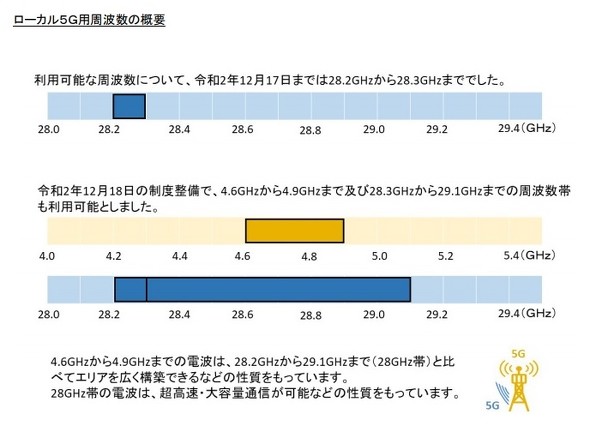

実際、総務省は携帯電話会社向けとは別に、ローカル5G向けとして専用の周波数帯を割り当てており、携帯電話会社以外の企業などが免許申請すれば利用可能となっている。当初割り当てられていたのは、4Gと5Gを一体で運用する「ノンスタンドアロン」(NSA)が求められる28GHz帯のみであったが、2020年末に5G単体での運用が可能で、5Gの性能をフルに発揮される「スタンドアロン」(SA)運用ができる4.7GHz帯の割り当てが始まったことで、参入企業が増え急速に盛り上がりを見せているようだ。

関東総合通信局・ローカル5G用周波数の概要より。総務省はローカル5G用の周波数帯として2019年末に28GHz帯の一部を割り当てたが、2020年末には4.7GHz帯が新たに追加され、28GHz帯の帯域幅拡張もなされている

それはローカル5Gに参入する企業の急増ぶりからも見て取れる。既にNTT東日本やオプテージなどの通信事業者や、富士通やNECといった通信機器ベンダー、さらには京セラやシャープといった端末メーカーに至るまで、非常に幅広い分野の企業がローカル5Gの事業に何らかの形で参入、あるいは参入を表明しており、いかに多くの企業がローカル5Gのビジネスに強い期待を抱いているかうかがい知ることができるだろう。

パブリックではないことが大きな強み

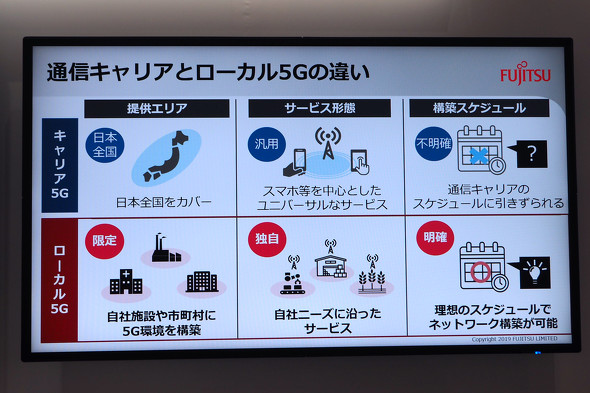

だがパブリック5Gを提供する携帯電話会社も、5Gによる法人向け事業開拓には積極的に取り組んでいる。実績面を考慮すれば、そちらを活用した方がメリットは大きいようにも思える。にもかかわらずなぜローカル5Gが必要とされているのかというと、それはローカルであるが故のメリットがあるからだ。

というのもローカル5Gでは基本的にその場所でしか利用できない5Gのネットワークを構築することから、外部のネットワークと完全に切り離して運用することも可能。そうすればネットワーク内にある重要な情報が外部に流出することがなくなり、セキュリティを大幅に高められるのである。パブリックなネットワークではないことが、逆にセキュリティを重視する企業から人気を得る要因となっている訳だ。

また企業が5Gを利用する用途は、主にセンサーで収集した情報や監視カメラの映像をクラウドに送るといったもの。動画視聴などの利用が多いコンシューマー向けとは大きく異なり、ダウンロードよりもアップロードの通信速度が重視される傾向にある。そうした企業独自のニーズに対応し、柔軟なネットワークを構築できるという意味でも、ローカル5Gはパブリックな5Gに比べて大きなアドバンテージを持っている。

「CEATEC 2019」の富士通ブースより。ローカル5Gは場所が限定される分、外部のネットワークと切り離してセキュリティを高めたり、自社のニーズに合ったネットワーク構成にしたりできるのが魅力となっている

ということであれば、「既にあるWi-Fiネットワークでもいいのでは」という見方も出てくるだろうが、大規模な工場などの本格的なデジタル化を実現する上では、やはり5Gが持つ高い性能、とりわけ低遅延や多数同時接続といった特徴が重要だという声が多いようだ。それに加えて5Gはもともと広域で利用が想定されており、複数の基地局を設置して広いエリアをカバーするのが得意なことから、大規模な工場や倉庫、さらには港湾など屋外の広いエリアで利用する上ではWi-Fiより優位性がある。

では実際のところ、どのようなシーンでの活用が想定されているのだろうか。これまでのローカル5Gに関する取り組みを見ると、製造業を中心とした工場のデジタル化による業務効率化に向けた実証実験が多いようだ。とりわけ日本は製造業が強いこともあって、ローカル5Gは第二次産業での活用が主体になると見られている。

だが第二次産業以外にも、農業など第一次産業での活用に向けた実証実験や、自治体の地域課題解決に活用する取り組みなども出てきた。現在は黎明期ということもあり多くの取り組みがPoC(概念実証)レベルにとどまっているが、今後そうした中から実際のビジネス活用に向けた動きが本格化するものが出てくると考えられている。

高額なネットワーク設備が最大のネック

一方でローカル5Gには課題も少なからずある。中でもいま最も大きな課題となっているのは、ネットワークを構築するための通信機器設備が非常に高額だということだ。

企業が構築するローカル5Gのネットワークは、携帯電話会社が構築するパブリックの5Gネットワークと比べはるかに小規模になるだろう。しかし、5Gのネットワーク構築に必要な機器は現在のところ携帯電話会社を対象としたものがほとんど。ローカル5G向けとしてはオーバースペックで高額な機器が多く、ニーズにマッチ合った機器が少ないのが実情なのだ。

そうしたことからローカル5Gの利用を拡大する上では、ローカル5Gの規模に適した、より小規模で低価格な機器の開発・提供が求められている。そうした声に応えるべく、ローカル5Gに合った機器やソリューションの開発や調達に力を入れる企業は増えつつあるようで、無線通信を担う基地局などは仮想化技術により汎用のサーバを活用する、コアネットワークはクラウドで提供するなどして低コスト化を推し進めているようだ。

ネットワークインテグレーターのKCCSモバイルエンジニアリングが取り扱っている、米JMA製の無線アクセスネットワーク(RAN)。仮想化技術を採用し、汎用のサーバを活用するなどして低コスト化を実現している

ネットワーク側だけでなく、端末側もまだ対応する機器が少ないことから、国内メーカーを中心に各社が対応を急いでいる。既に京セラやシャープがルーター型、FCNTがスマートフォン型のローカル5G端末を投入しているが、まだパブリック5G向けの製品をローカル5Gに対応して投入しているケースが多いというのが正直なところ。ローカル5Gのニーズにマッチした、より特定産業の用途に特化した形で、なおかつ低廉な端末が増えることが期待されている。

京セラが開発したローカル5G対応デバイス「K5G-C-100A」(左下)。モバイルルーターだけでなく端末上でデータを処理するエッジデバイスとしての機能も持ち、クラウドに送る前に映像の前処理をして負荷を軽減できる

また先にも触れた通り、現在ローカル5Gを活用した取り組みのほとんどは実証実験レベルにとどまっており、具体的なユースケースの開拓がまだ進んでおらず実際のビジネスにどこまで生かせるのか見通せない状況にあるというのも、導入する企業の側からしてみれば大きな課題の1つといえるだろう。

そうした現状を考慮すると、ローカル5Gが企業に本格活用されるようになるにはまだしばらく時間がかかることは覚えておく必要があるだろう。