米IBMの商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One」(以下、System One)の稼働が、神奈川県川崎市の研究施設「新川崎・創造のもり」で7月27日に始まった。IBMの量子コンピュータが設置される国としては、米国、ドイツに続き3番目となる。稼働開始に伴い、メディア向けに実機が公開された。

ガラス張りの部屋に鎮座 心臓部はほぼ絶対零度

System Oneが置かれるのは、日本アイ・ビー・エムや慶應義塾大学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学などが利用する研究施設「かわさき新産業創造センター新館NANOBIC」。大型のクリーンルームを備える研究棟でもあるため、途中からは土足厳禁。その先のセキュリティが掛かった部屋の奥に、同マシンは鎮座している。

ガラス張りの空間の中央にマシンが置かれるため、基本的に同社の技術者以外はガラス張りの内側には入れない。

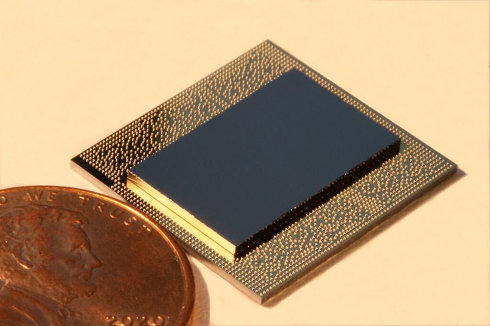

マシンの心臓は、直径80cmほどある銀色の筒内部の底にある。ここに量子計算を行う「量子ビット」があり、筒の上部にある冷凍機によって約0.01K(ケルビン、セ氏約-273.16度)というほぼ“絶対零度”まで冷却される。ここまで冷やすのは、IBMの量子ビットが超電導方式だからだ。「0.03Kまで温度が上がったら計算できなくなる」と担当者は話す。

このため、稼働には冷やすための電力が常時20kW程度必要になるという。停電時にも一定時間稼働を続けられるよう、別室に非常用バッテリーを設けている。非常用バッテリーも切れて心臓部の温度が上がった際に、再度冷却して稼働に復帰できるのかは「温度が上がっていた時間の長さによるが、そのときにならなければ分からない」(同)。

温度上昇の他、振動も計算には大敵。マシンの筐体は部屋の床に置かれているように見えるが、実はコンクリートの基礎の上に筐体を直接置いており、これにより振動を抑えているという。

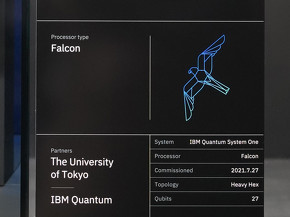

心臓部は27量子ビットの「Falcon」 米国・ドイツのマシンと同スペック

同マシンが搭載するのは、IBMが2019年に開発した27量子ビットの「Falcon」プロセッサ。これは米国やドイツのマシンと同スペックという。これまでもIBMの量子コンピュータを利用する研究者はネットワーク越しに米国などのマシンを利用できたが、世界中の研究者が利用するため“順番待ち”などが発生する状態だった。日本のマシンは日本企業のみが専有して利用できる上、ネットワークの遅延も少ないため、日本の研究加速が期待できるという。

一方で、現状の量子コンピュータはエラー訂正技術や量子ビット数が満足ではないため、「理想的な量子コンピュータ」と対比して「NISQ」(ノイズあり中規模量子デバイス)と呼ばれる。

FalconもNISQの一つのため、実務の計算よりは、量子計算の研究や量子人材育成に使われることを見込んでいる。

慶應大の伊藤公平教授(量子コンピューティングセンターファウンダー)は27日の記者会見で、IBMのマシンを「世界トップの量子コンピュータ」と強調した上で「人間でいえば少し前まではよちよち歩きだったが、今は運動会くらいには出られる状態」と現状を表現した。

東大の藤井輝夫総長は「すでに駒場キャンパスの授業で量子コンピュータにアクセスして計算させる授業を行っている。授業の中でさらに活用していきたい」と量子人材の育成に活用する考えを示した。

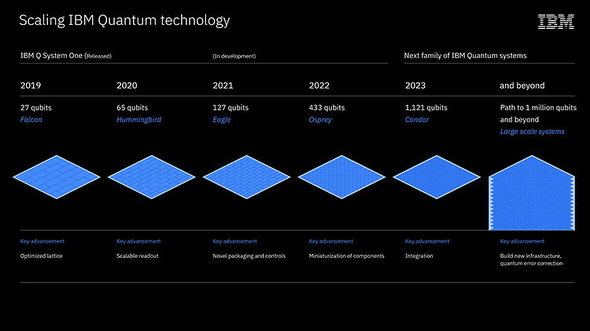

IBMは量子コンピュータの開発ロードマップを公開しており、20年には65量子ビットの「Hummingbird」を開発済み。21年は127量子ビットの「Eagle」に向けて開発を進めており、23年には1121量子ビットの実現を目指している。

今後、FalconをHummingbirdなどの新しいプロセッサに置き換えることも検討しているという。

当初の利用は2大学11社

System Oneを利用するのは、産官学の連携を目的として東大が設立した「量子イノベーションイニシアティブ協議会」の参画メンバー。現在のメンバーは東大、慶應大、日本アイ・ビー・エムの他、JSR、ソニーグループ、DIC、東芝、トヨタ自動車、日立製作所、みずほフィナンシャルグループ、三井住友信託銀行、三菱ケミカル、三菱UFJフィナンシャル・グループ、横河電機の11社。それぞれ、材料化学や金融ポートフォリオ計算、機械学習といった分野で自社ビジネスへ応用できる可能性などを探るという。