太平洋戦争開戦前夜の1941年11月、横浜の文芸雑誌『浪曼(ろまん)』の同人たちが治安維持法違反容疑で特高警察に大量検挙された。「浪曼事件」と呼ばれ、女性3人も連座した。『浪曼』を率いた作家・望月義の妻、たか子(旧姓・沢野)、新劇俳優で銀行に勤めていた小笠原静子、詩人の篠原あや(1917~2016)である。(女性史研究者=江刺昭子)

当事者たちの証言や記録が少なく、事件の詳細は不明だが、篠原あやは戦後、1966年から67年まで『横浜詩人会通信』に連載した「私の周辺」と題する原稿で、自身の体験を克明に書き残している。

篠原あやは戦後のペンネームで、本名は田中静子(結婚後の姓は「吉田」)。女学校卒業後、愛読していた雑誌『令女界』に投稿を重ね、35年秋に令女界の読者グループ「R・J・R(令女純情連盟)」の横浜支部を結成。男性読者も多かった姉妹誌『若草』のグループも含め、全国の読者500人と交流した。

横浜グループの同人雑誌『紫苑』も刊行。フルーツパーラーに集い、ピクニックを楽しみ、ハマっ子作家北林透馬の指導を受け、透馬の自宅で開くクリスマスパーティーにも招かれた。「絢爛(けんらん)たる娘時代」だったと回想している。

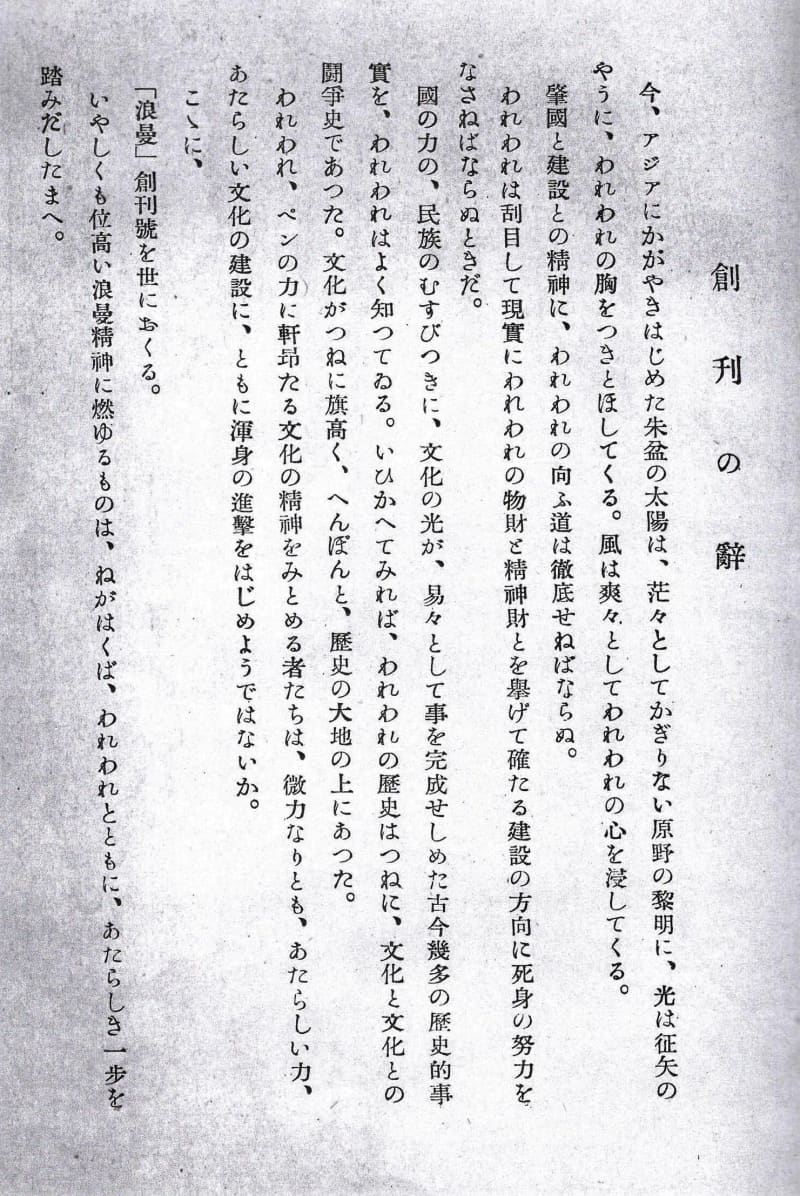

透馬に誘われて「海港文学の会」に参加。篠原は女性グループのリーダーとして、『横浜貿易新報』に「田中佐和子」のペンネームでたびたび詩やエッセーを寄稿している。この「海港文学の会」が「浪曼」グループに吸収されていく。

郵便局に勤めている男性と結婚して30日目の41年11月17日、寝起きに特高警察に踏み込まれ、「ちょっと署に来てくれ」と近くの大岡警察署に連行された。署に留め置かれ、日本が米国との戦端を開いた12月8日にも取り調べを受ける。「私の周辺」には刑事との一問一答も再現されている。

「今日はなにがあったかしっているか」「えゝ」「この非常時にこんなとこにいて恥しくないか」「恥しいです」「じゃあ何でもしゃべるんだぞ。共産主義を信奉してるんだろ」「いいえ」「天皇陛下は資本家だからそれを廃そうというんだな」「天皇は神聖にしておかすべからずですよ」「それじゃあ天皇は別にして他の資本家か」「私の実家は資本家ですよ」「コミンテルンって知ってるか?マルキシズムは」「いいえ、それなんですか」「検事勾留って知ってるか」「いいえ」

刑事は新聞の学芸欄(40年7月20日)に発表した詩「光芒(こうぼう)」に焦点を定める。次のような詩だ。

「ずたずたにちぎられ/雲は/次第に消えた/あと―/まつさをな容器に/すさまじい 勢ひで光があふれる/ひとすぢ/ふたすぢ/はては/数へきれない/ひかりが/こぼれてくる/サン・ルームに微笑む/いくつかの貌ひとつひとつ/滅んでゆく結核菌」

結核を患ったときのイメージだと読めるが、刑事が問いつめる。

「この『ひかり』という題の詩は、雨雲というのが資本主義で、太陽は共産主義なんだな」 「そんな読み方されたら何だってそうですよ」

わたしは1995年に初めて篠原に取材した。「いきなり捕まってびっくりなさったでしょ?」と問うと「びっくりしたなんてもんじゃない。何が何だかさっぱりわからないんだから」。

それはそうだろう。少女たちの「令女純情連盟」から、誘われるままに「海港文学の会」、そして雑誌『浪曼』の同人になり、婦人班の班長に推されて得意になっていた。一転して薄っぺらなござ1枚の冬の留置場に放り込まれて涙に明け暮れ、支給される弁当がのどを通らない。「さてはハンストか」と特高連中が色めき立ったというから、よほど大物に思われたらしい。

しかし、新婚家庭からまだ荷ほどきしていない本や手紙などを押収して洗いざらい調べても、警察がでっちあげようとしている共産主義思想に当たるものは何もない。それでも「私は共産主義を信奉するものであり、今後は転向し、真面目な日本国民となる事を誓います」という意味のことが長々と書かれた調書に母印を押して、39日目にやっと釈放された。

戦後、篠原は横浜の文芸復興を呼びかけた北林透馬、牧野勲らとともに、「篠原あや」の名で、旺盛な表現活動を再開。いくつかの同人誌を経て、55年、詩誌『象(かたち)』を主宰する。「象」は森羅万象の意で、50年間で115号を送り出し、若い詩人を育てた。詩集も『紫陽花』、『日々の証』、『歩みの中で』などがある。

詩人としてだけでなく、戦後横浜文壇の世話役として横浜ペンクラブや横浜詩人会などを裏で支えた。酒豪で懐が深く、横浜文壇の「肝っ玉かあさん」と呼ばれた。

『象』に発表した「大岡川」連作15編の中で何度か事件をうたっている。大岡川中流の大久保橋のたもとにある住まいから、そう遠くないところに横浜刑務所がある。起訴されてここに収監され獄死した人がいる。「大岡川(11)」から一部を引用する。

「それが/私にとって俄かに身近かになる吹き荒れた一陣の風/理不尽にも/いくたりもの友人は獄中に引き込まれて行った/突然訪れた不安に戦(おのの)き/夫の身を案じ訪れる妻たちの往き帰りの川縁/川の辺りに座り込み眺めた野の花の話/摘(つ)めなかったのよ/可哀想(かわいそう)で/元井庄二夫人の涙ぐむ眼/川の水に何を語ったのか/ひとり/またひとり と。/釈放は/死 と 出征との道しか残されていなかった」

元井庄二はプロレタリア作家。「またひとり と」「死 と 出征との」という詩句の間に置かれた空白に、慟哭(どうこく)と憤りがこめられている。

詩はこう結ばれる。

「そして/あの日々が確実に存在していたことの意味を/私はいまも/自らの心に/問い掛けている」

それと気付かぬうちに自由な表現が抑圧されることがある。そのことへの気づきを促しているのではないか。

この詩を書いた96年、篠原は横浜刑務所の篤志面接委員として受刑者に詩作の指導をしている。物理的な自由を奪われても、魂の自由は奪われてはならない。あらためてそう思う仕事だったのではないか。

「象」の編集後記には毎号、ときの政治家の言動や社会現象に鋭い批判を書き付けている。篠原がいま生きていたら、なんと言うだろうか。