ひとりひとりが強い個性と確かなスキルを有する若手デジタルアーティスト集団「UNDEFINED」が放つ、サイバーパンク的な世界観が魅力のフルCG作品。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 276(2021年8月号)からの転載となります。

TEXT_石井勇夫(ねぎぞうデザイン)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamda

©MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

企画から実作業までワンストップで手がけた力作

本作を手がけたのは新進気鋭のクリエイティブチーム『UNDEFINED』。リーダーのMIZUNO CABBAGE氏を中心にSNSで集まって結成された今の時代ならではのチームだ。企画のスタートは今年1月、マウスコンピューターから若い世代のクリエイターにDAIVシリーズを訴求したいという相談を受けたという。ちょうどUNDEFINEDでは、ショートフィルム的なものをつくりたいと考えていたため、渡りに船だったそうだ。制作方針は、60秒という尺の中で1カットごとにブラッシュアップしてクオリティを上げていくというもの。普段の案件は、MVが多いため世界観や表現はアーティストに応じてつくっているそうだが、本作は自分たちの強みや得意な表現を存分に追求できる好機と捉え、コンセプトから実制作までを一貫して手がけるフルCG作品となった。

左からGeneral Director MIZUNO CABBAGE、Director nagafujiriku、Modeler Kou Nakamura、MotionGraphics Artist Marirui、Visual Artist NAKAKEN、Visual Artist iwaburi、Engineer Sho Watanabe 以上、UNDEFINED

www.undef.jp

nagafujiriku氏のコンセプトが最も目指すイメージに近かったことから、ディレクションを担当。「クリエイターのためのPCブランド」「クリエイティブワークに最適化」といったDAIVの特性を視覚的に表現しつつ、キャラクターのマスクを筐体の外観に寄せる等の演出が施された。若い感性にまかせたいというマウスコンピューターの意向で、最初にイメージボードによる企画チェックを受けた後は、具体的な画づくりは彼らに委ねられたとのことで、クリエイター冥利に尽きるプロジェクトになった。表現技法の面でチャレンジとなったのは、本格的なCGキャラクター表現に取り組んだこと。現在は、チーム内にリガーやアニメーターは在籍していないため、制作進行を務めたSho Watanabe氏の人脈を活用して外部パートナーの協力を得たという。細部までこだわりぬいた結果、当初の計画よりも1ヶ月延長した約4ヶ月を費やして完成した本作。その甲斐あり、UNDEFINEDが手がけた作品中、最高のクオリティを出せたという自負があり、チームとしてのポテンシャルも感じたという。「UNDEFINEDでは、その名前の通り、未定義なものを創っていきたいんです。海外の二番煎じとかではなく、自分たちならではの表現を追求する。このメンバーならもっと先まで行けると手応えを感じています」(MIZUNO氏)。

<1>コンセプト&アセット制作

メンバーで意見を出し合いコンセプトを練り上げる

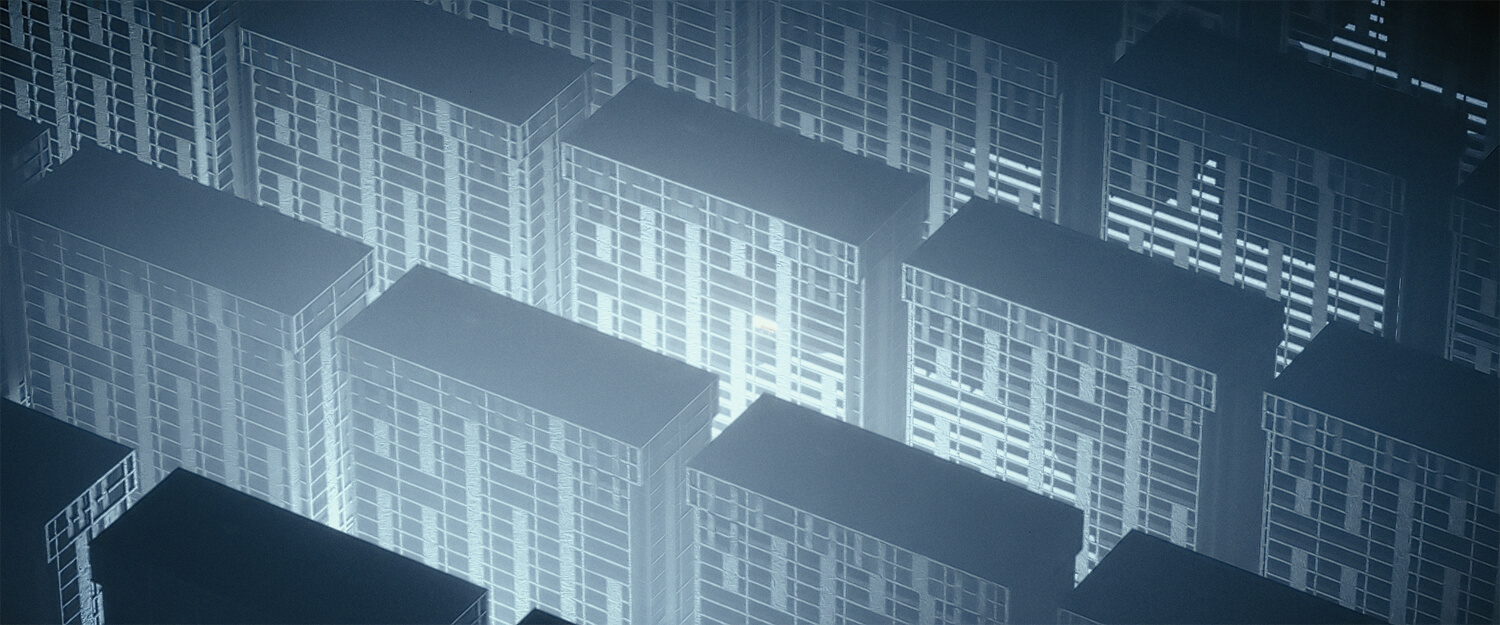

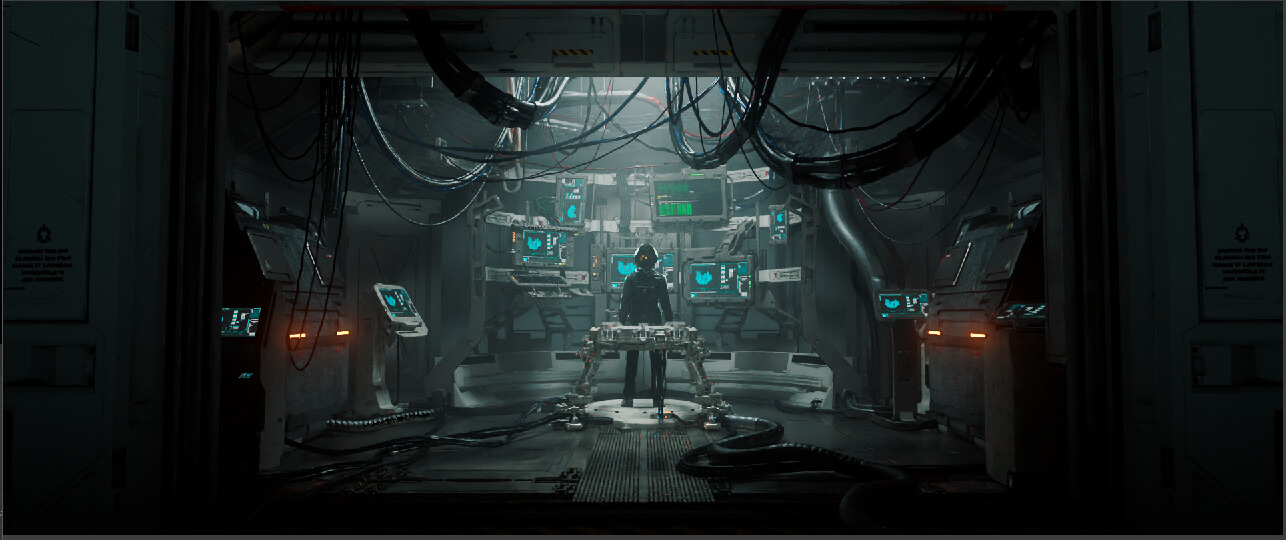

本作は、荒涼とした集合住宅街に住む未来のデジタルアーティストが、自室のアトリエから光り輝く近未来的なバーチャル世界にダイブするというストーリー。コンセプトをつくり上げたのはnagafujiriku氏。まずはイメージのリファレンスを収集、そこからメンバーでアイデアや他作品の似たカットで構成したビデオコンテを作成し、コンセプトを固めていった。クライアントがマウスコンピューターということで、集合住宅はサーバルームに並んで設置されたマシンを、アトリエはPCの内部の雑然とした雰囲気をモチーフにデザインされている。

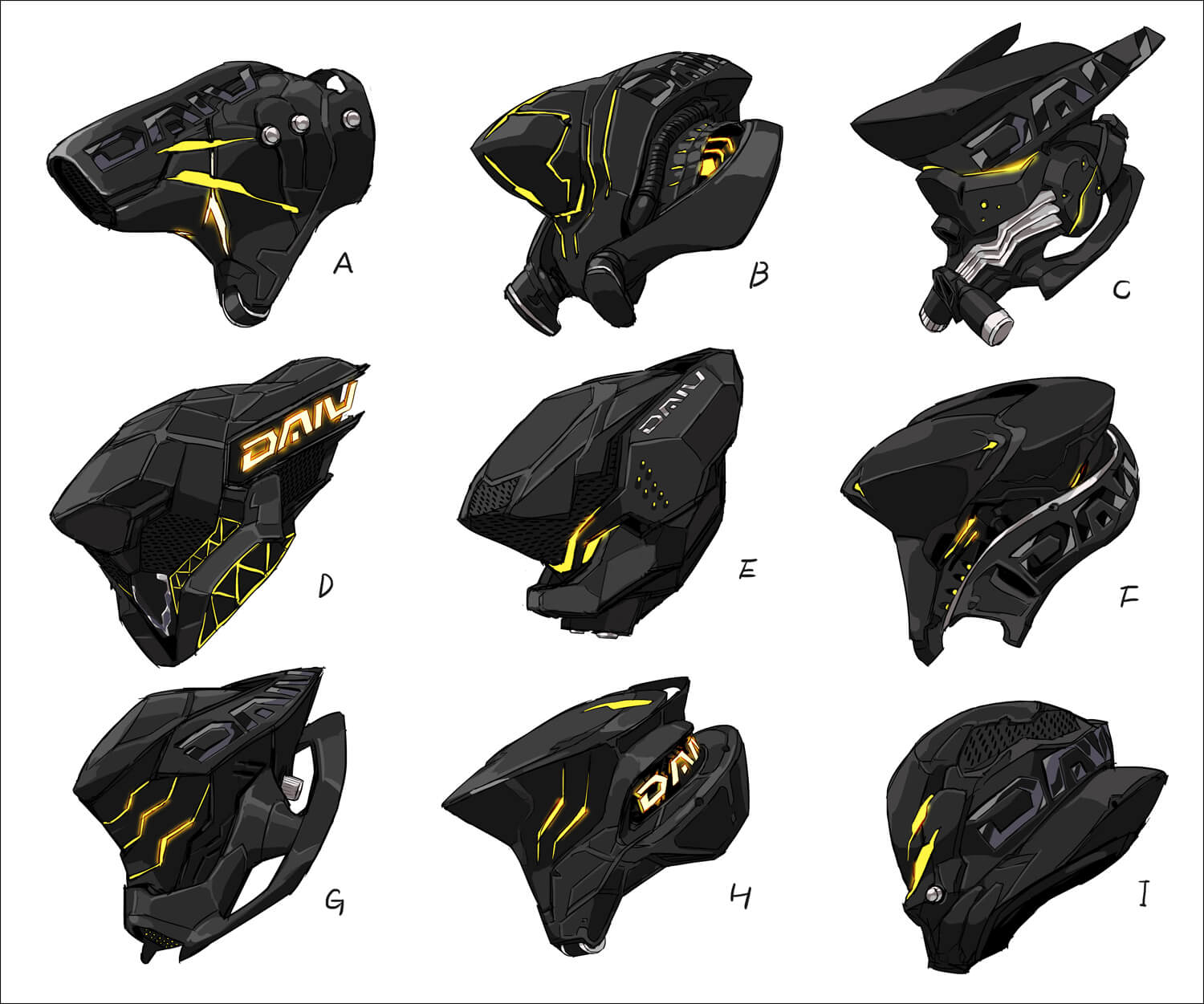

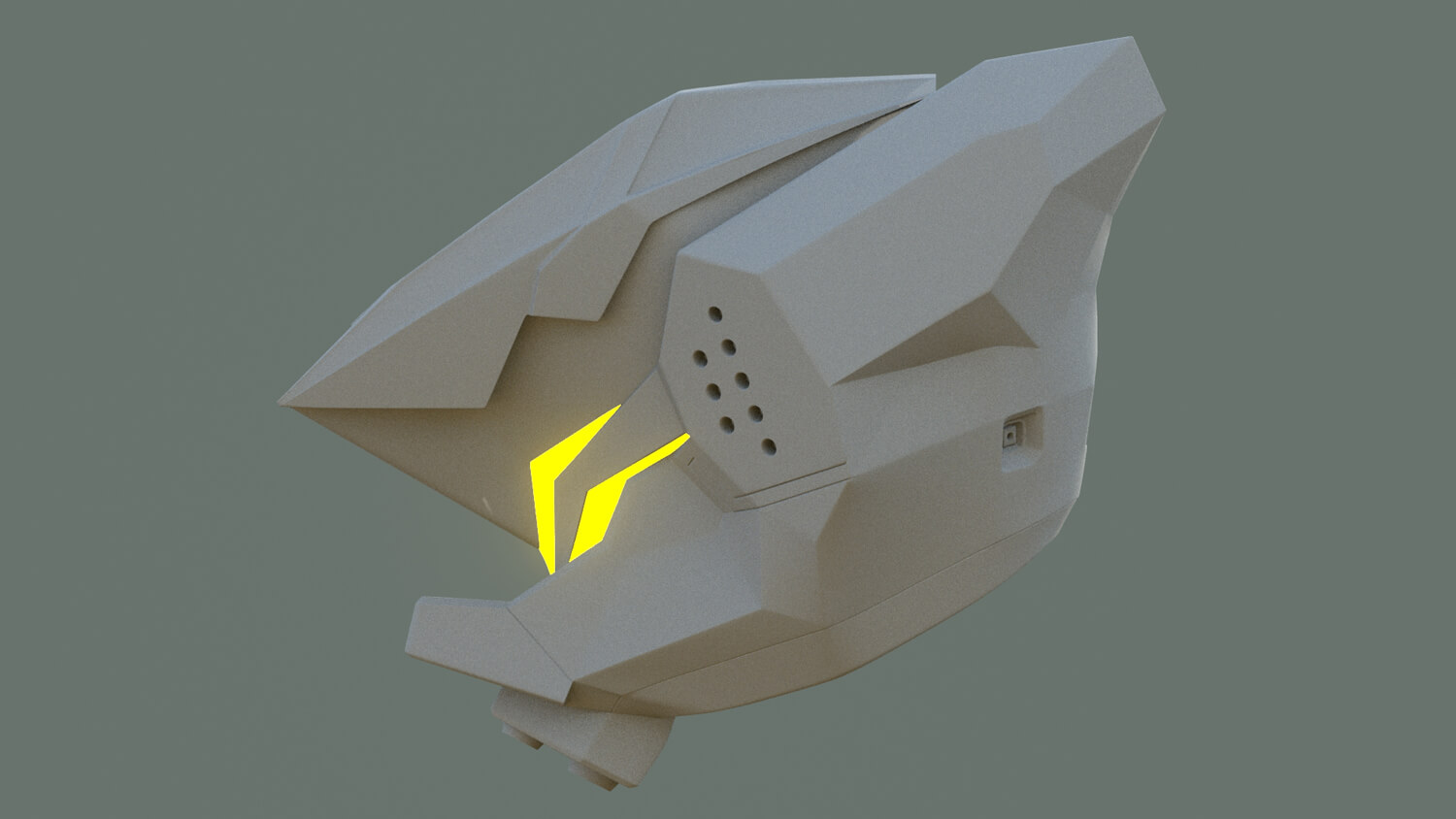

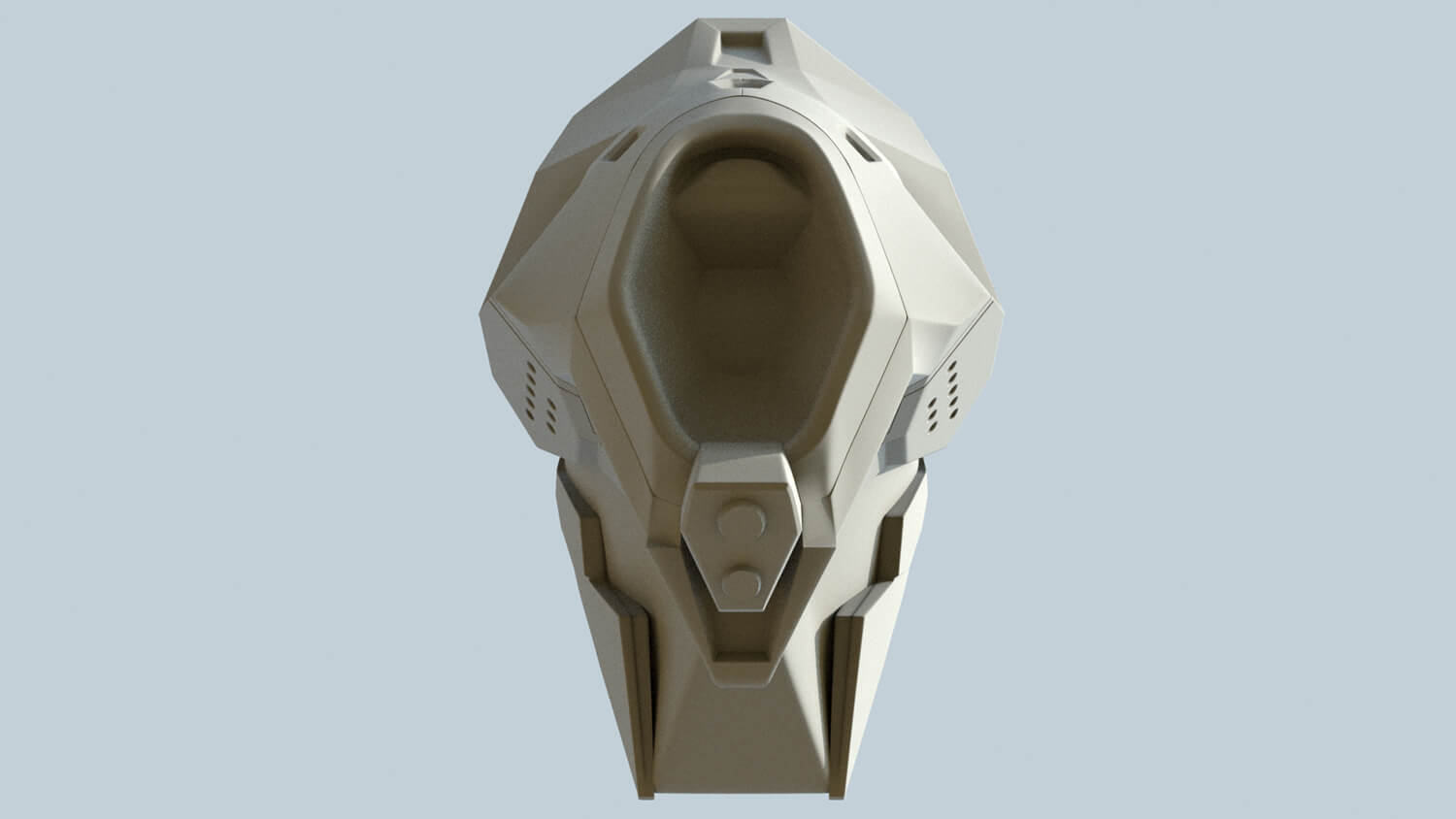

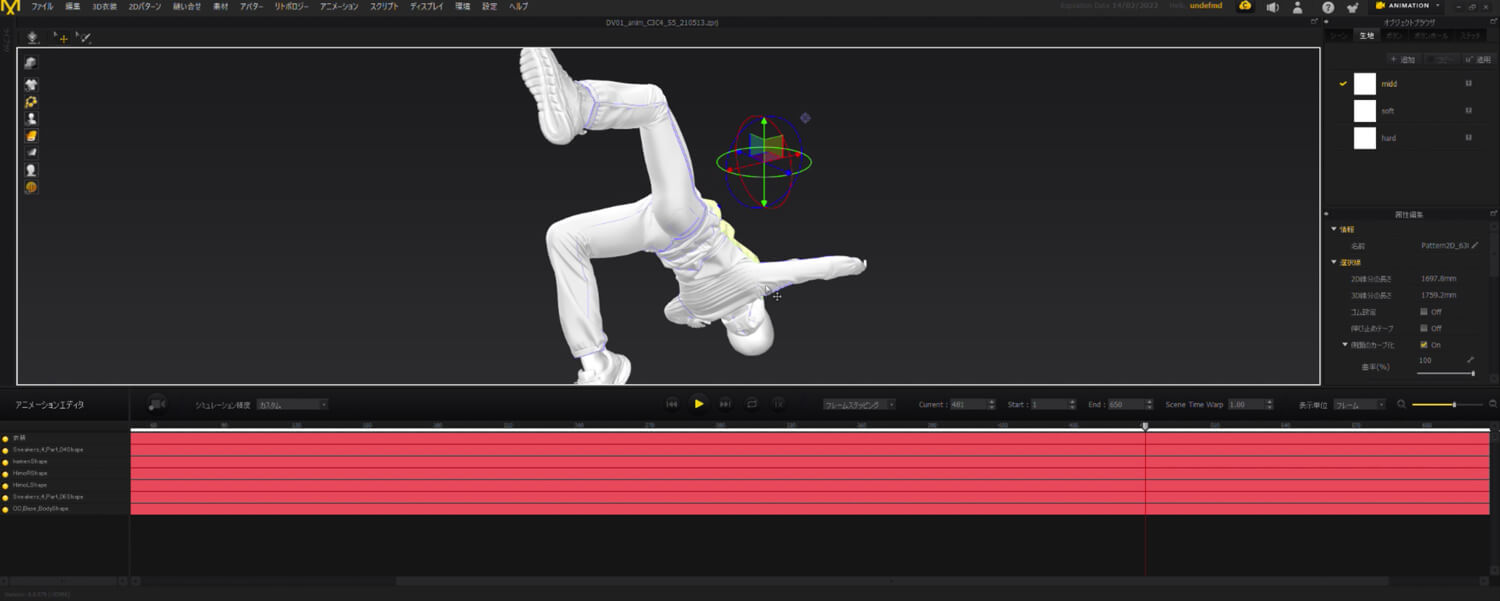

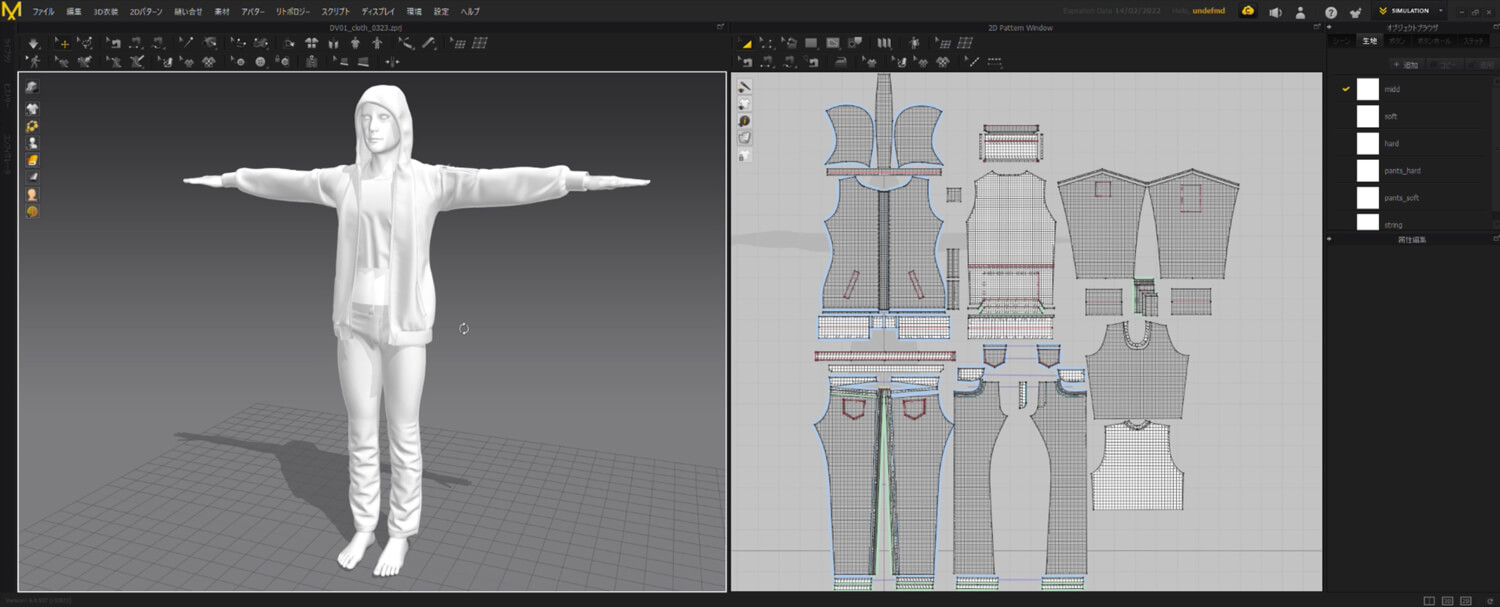

UNDEFINEDとしての新しいチャレンジはキャラクターアニメーションだったが、衣装などのキャラクターの周りのデザインとセカンダリアニメーションは、Kou Nakamura氏が担当した。同氏の衣装デザインは、Marvelous Designerを習得するところからスタート。型紙ができれば、ツールの習得自体は比較的容易だったとふり返った。デザインについて、監督やクライアントからの指示は少なく裁量が大きかったが、現実のアトリエからバーチャル空間へ飛び込むという設定から、過度にSci-Fi感が強すぎるものは避け、どちらの世界観でも違和感のないようなカジュアルなデザインを目指したという。色味は当初、黒1色だったが、MIZUNO氏のアドバイスによりDAIVの文字を入れることになった。また、質感はラフネスを強く入れ、素材から未来感を感じ取れるよう演出している。ヘルメットのデザインは、ゲームタイトルを中心に活躍するイラストレーターのTERU氏に依頼。三面図で納品されたものをNakamura氏が3ds Maxでモデリングした。デザインには斜めのメッシュや電源ボタンなど、DAIVのハードウェアデザインの要素が落とし込まれている。デザインは多角形を組み合わせたものなので、メリハリをつけるようなテクスチャをSubstance Painterで制作した。サイドには3本のケーブルが接続されるが、この機構はデザイナーが考えた。また、当初背面で接続していたが、レイアウトの関係で左に集中するように修正。これにより、本編のケーブル接続シーンがより印象的なものとなった。「今回の案件で、キャラクターアニメーションや衣装制作などを経験できたのは大きかったです。今後はもっと技術力を高めて、様々な作品に展開していきたいですね。チームの作品として、クオリティ的によくまとまったと思っています」(Nakamura氏)。

主人公のマスク型VRデバイス

主人公のフルフェイスマスク型VRデバイスのデザインからテクスチャ制作まで

▲デザイン案出し

▲大枠決定後の三面デザイン

▲モデリング

▲Substance Painterでのテクスチャ制作

▲完成したテクスチャ

主人公の衣装

主人公の衣装デザインとクロスシミュレーション

▲制作途中の衣裳モデル

▲Marvelous Designerでのシミュレーション

▲型紙をブラッシュアップして完成

▲PVのコンセプトボード。シーンは集合住宅街とアトリエの2つとなる

<2>現実空間の画づくり

適材適所が徹底された制作スタイル

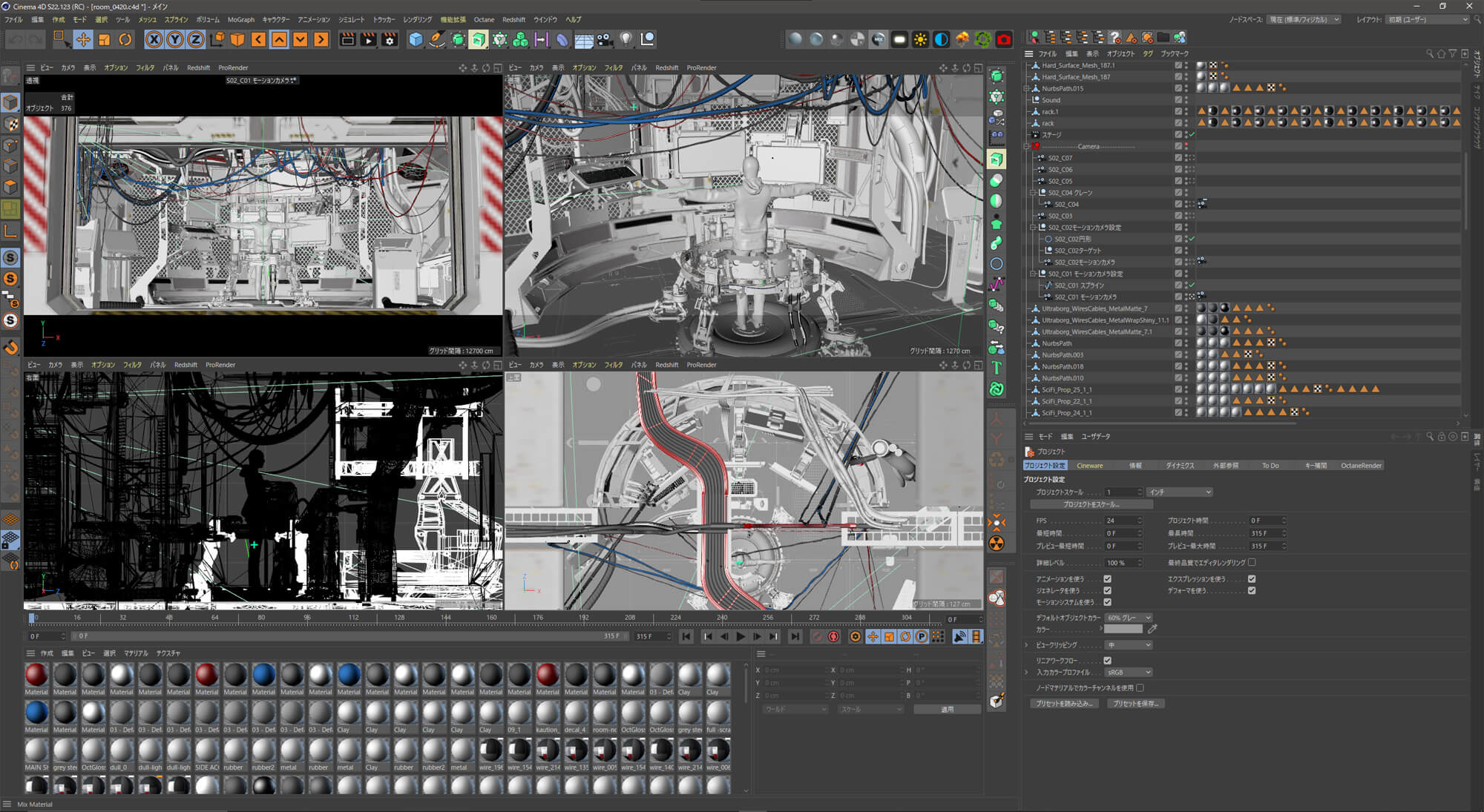

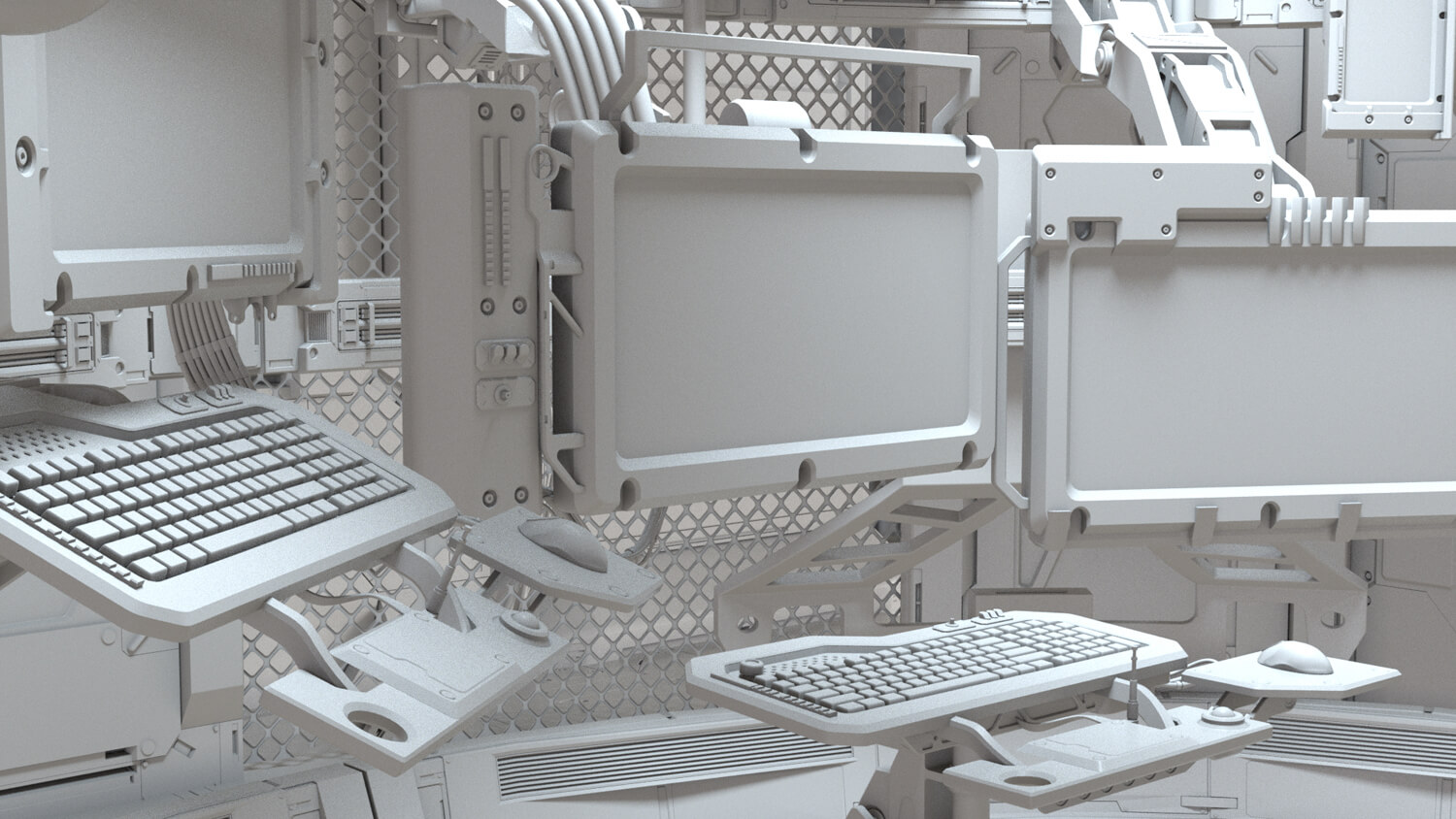

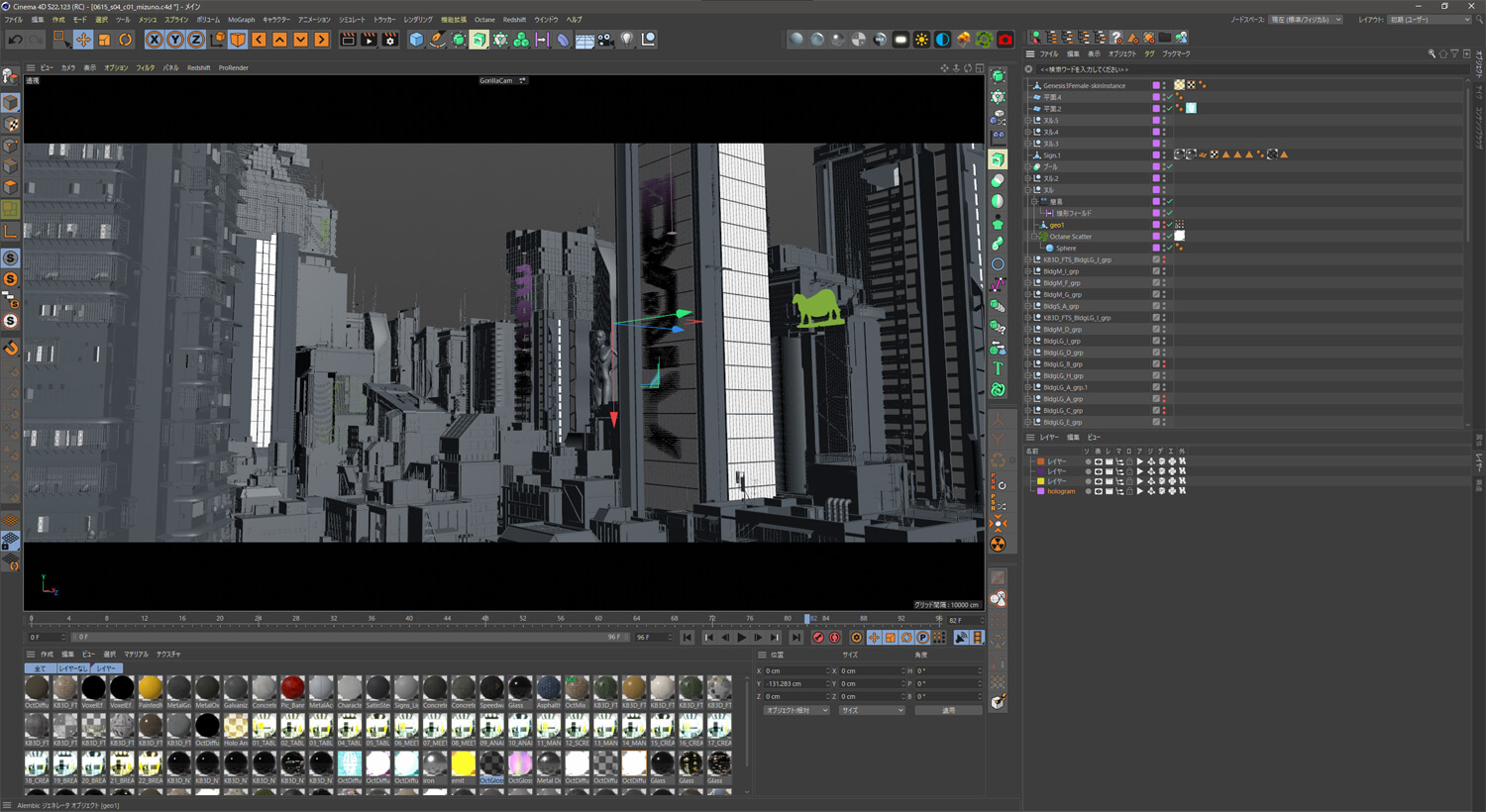

本作で主人公が作業しているアトリエは現実世界の設定。室内の細かいインテリアパーツは全てキットバッシュによる。デザイン画を描かずに直接DCCツールの中でモニタやケーブルなどのディテールを足しながらレイアウトとモデリングを進めていくクリエイターならではの制作スタイルだ。担当したMIZUNO氏は語る。「既存のアセットだけでは世界観に合わないことがあるので、キットバッシュを足してよりディテールのある世界にしました」。なお、キットバッシュでのモデリングはポリゴン数が増えてしまうため、普段使用しているGPUベースのOctaneRenderではメモリを圧迫して不安定になりがちだった。そこで今回Redshiftを試したところ、問題なくレンダリングができた。オペレーションもわかりやすく、質感も綺麗で気に入ったという。テクスチャについては作業効率を重視して、モデルのUVを開かず、シェーダのカーバチャーノードを利用して金属のすり減った感じが表現された。

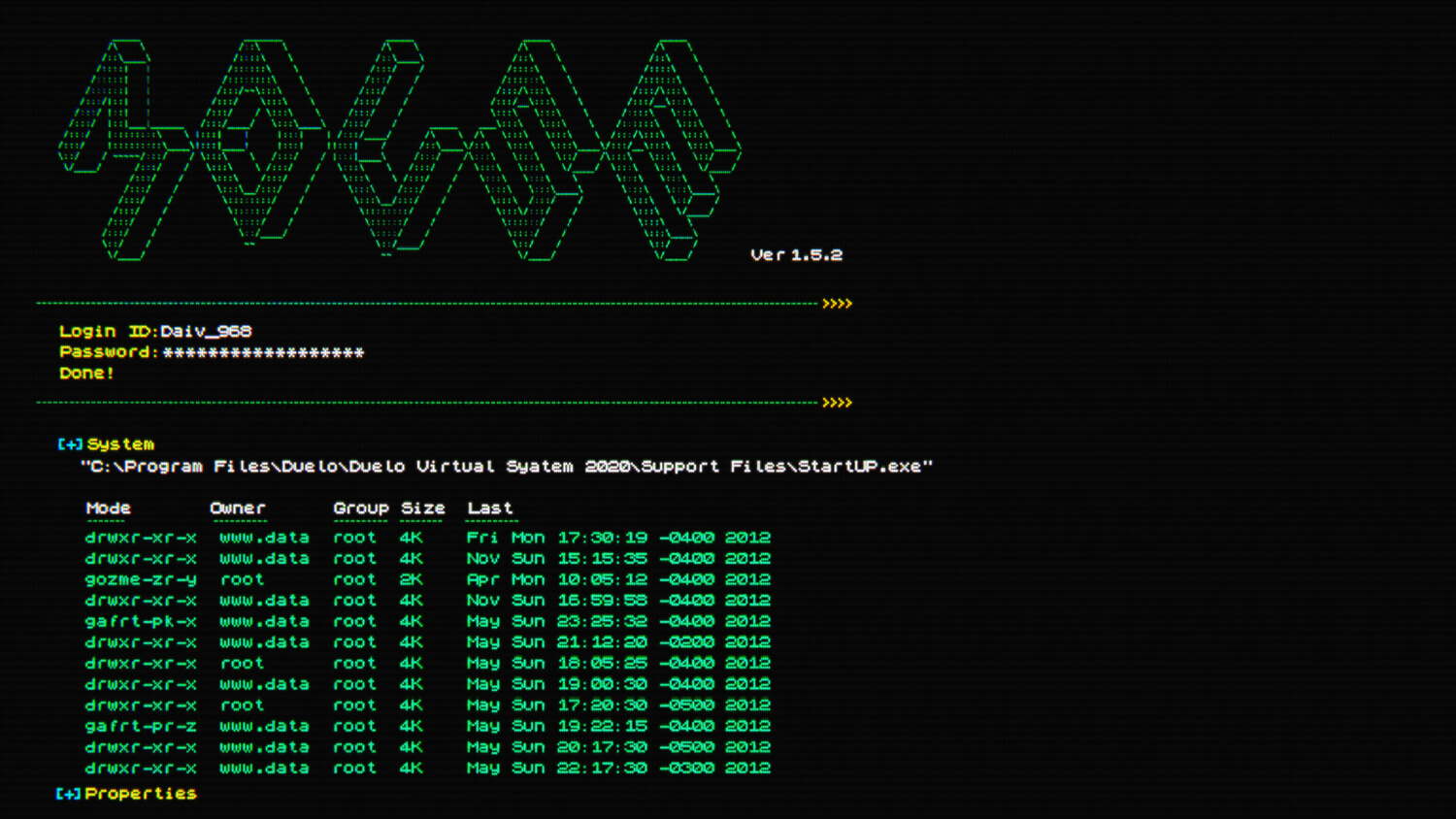

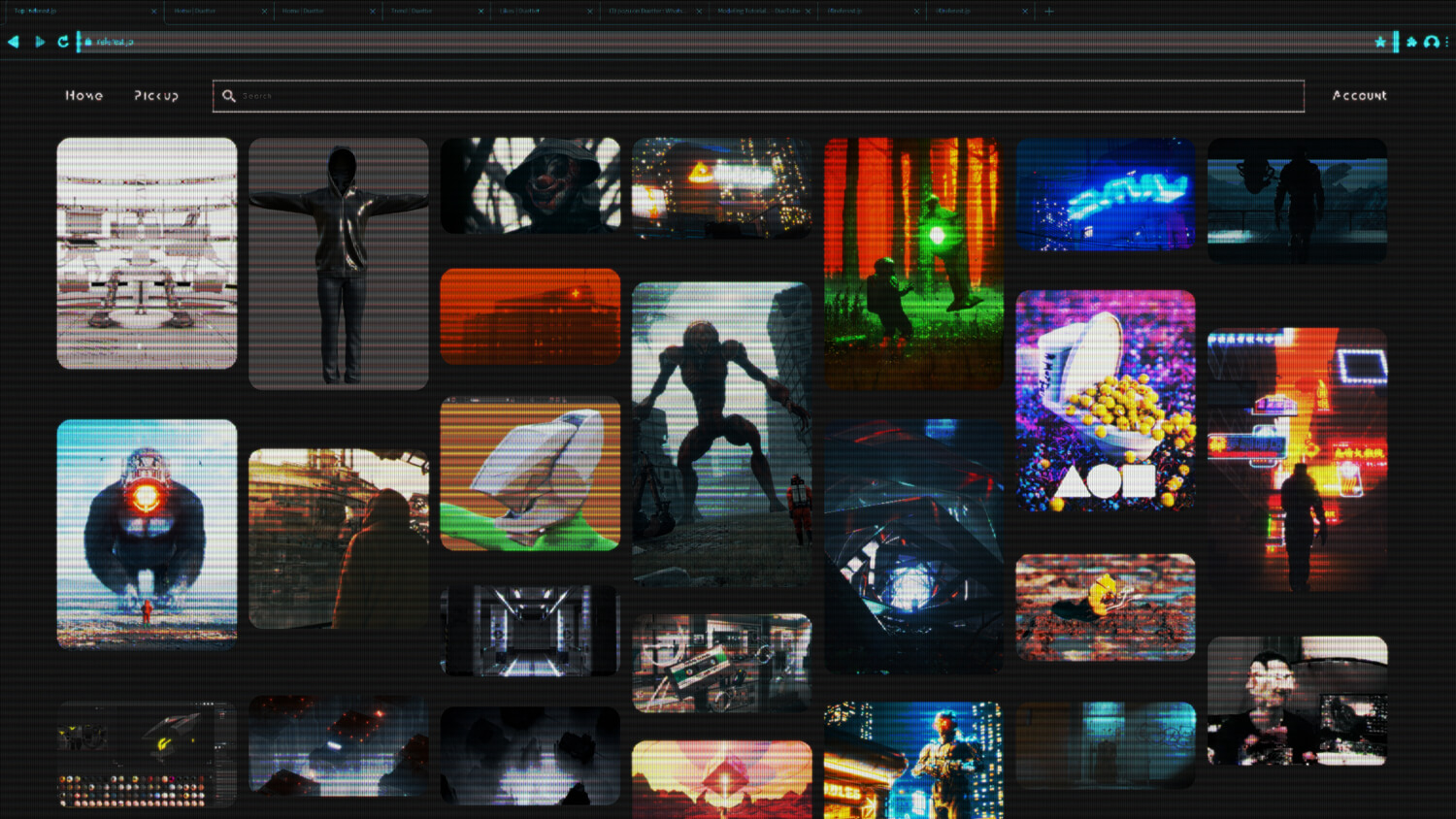

主人公が操作する架空のDCCツールなどのモニターグラフィックスは、Marirui氏が手がけたもの。本作のターゲットであるデジタルアーティストが見慣れた画面にするため、いろいろなDCCツールを再構築するというアプローチでデザインした。ボタンのひとつひとつ、ノードのつなぎ方などにこだわり、何をしているのかがわかるように意識したことで、本編では一瞬しか映らないものの、説得力のある画になっている。また、サブモニタの画面はTwitterやPinterestの画面をモチーフにデザインし、メンバーの過去作を貼り込んでいる。制作はIllustratorで行い、パスを効率的に読み込むAE用プラグイン「Overlord」を介してAEにインポートし、モーションを付けた。「今までは、VTuberなどの可愛らしい世界観のモーショングラフィックス、デザインが中心だったので、本作のようなSFは初挑戦でした。良い経験になりました」(Marirui氏)。

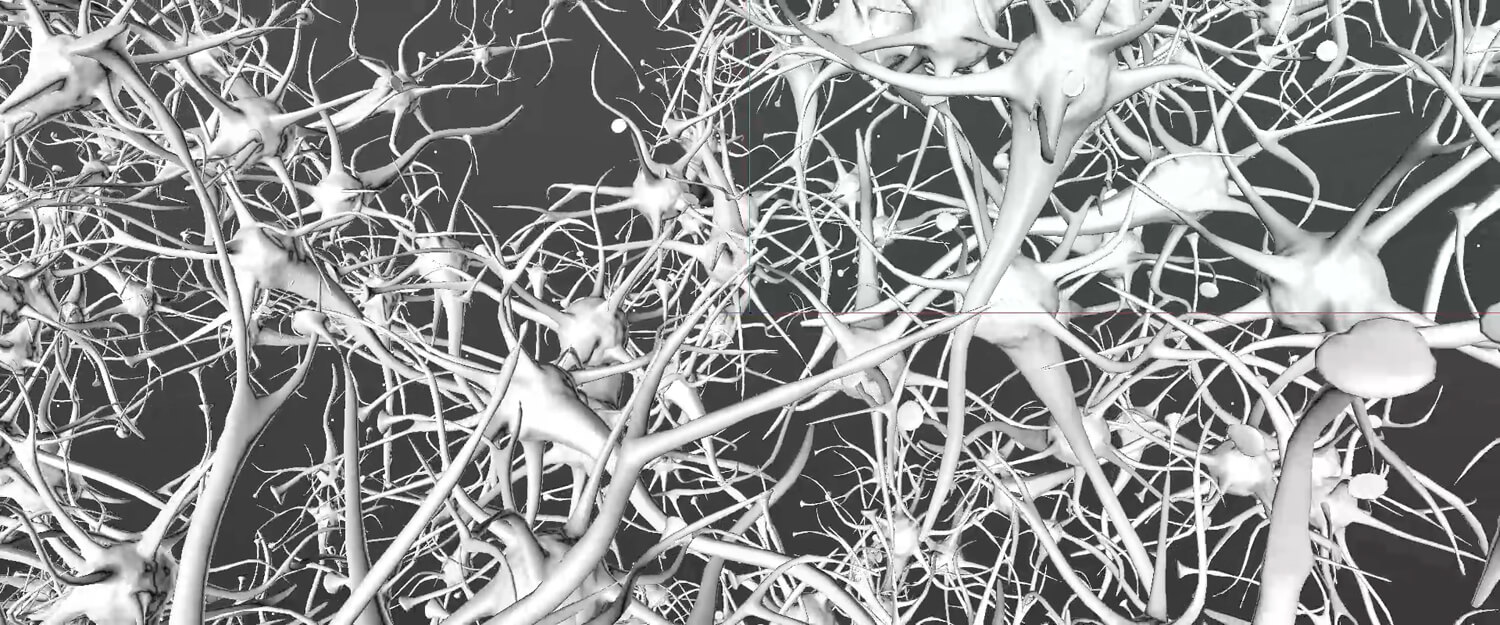

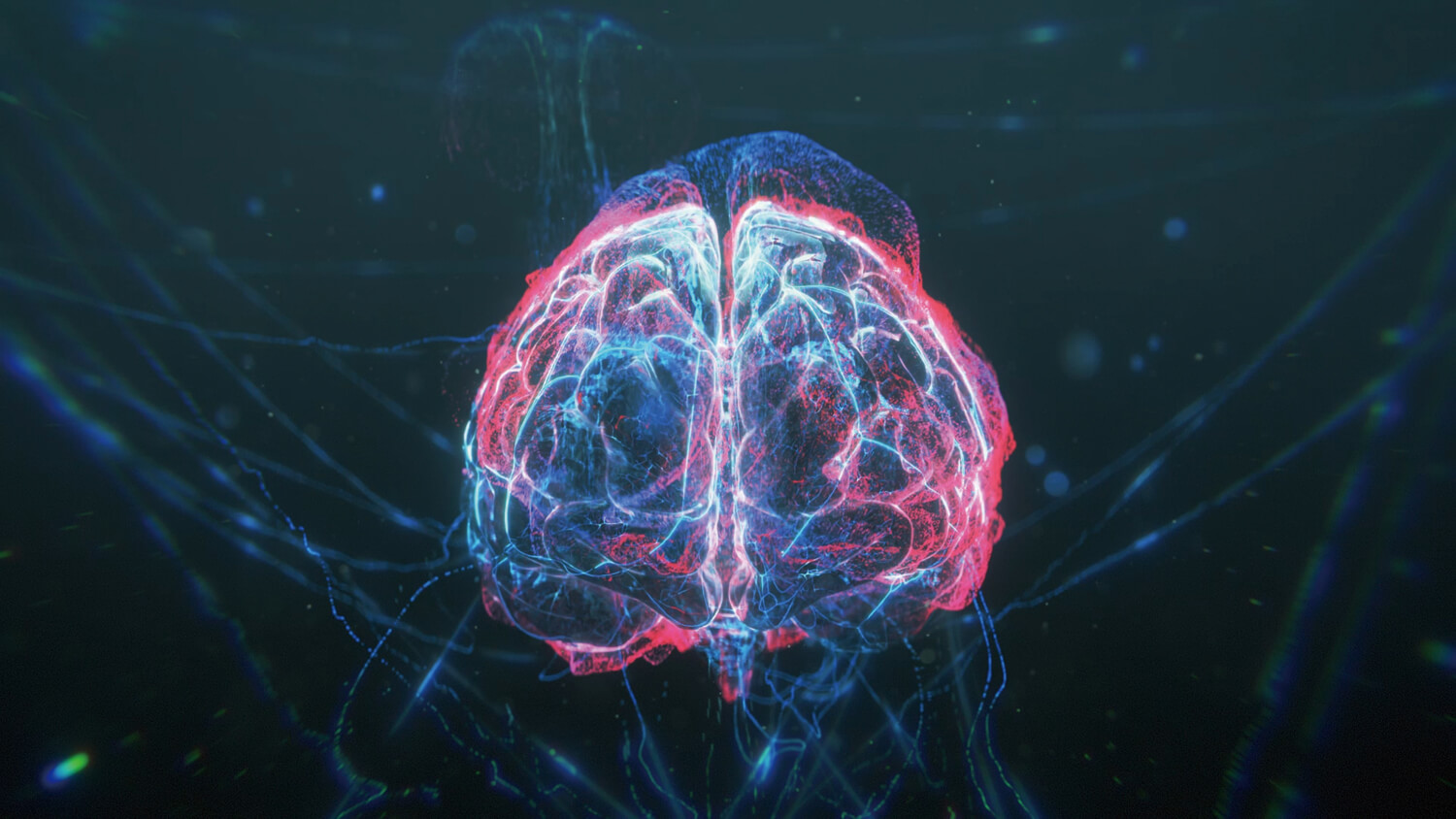

脳をモチーフとしたカットは、抽象表現を得意とするNAKAKEN氏が担当。ここは現実とバーチャルをつなぐ重要なカットで、中間的な世界を意識した質感と色で表現している。脳は市販モデルを使ったが、内部の植物のような造形はHoudiniを使用。バーチャルらしさを足すためにマテリアルをクリアにしたり、ライティングを調整したりとルック調整に試行錯誤し、最終的に行き着いた色味はアトリエのシーンの色味に合わせた。また、臓器はホルマリン浸けのイメージと、意識がバーチャルに溶け込むというイメージを表現するために、流体エフェクトをX-Particlesで作成した。

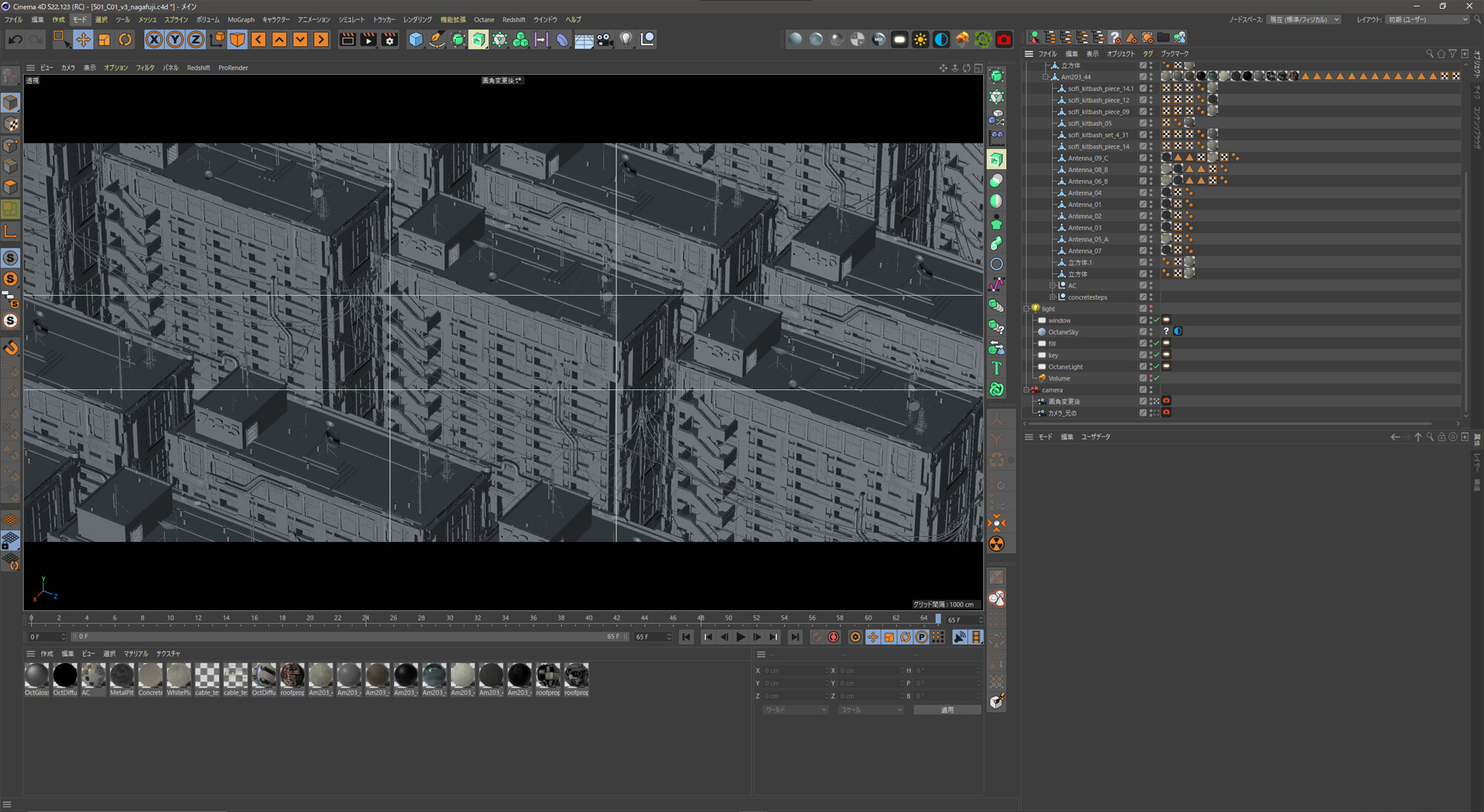

集合住宅街のレイアウト変遷

▲完成

レイアウトとライティング作業

Cinema 4D(以下、C4D)によるレイアウトとライティング作業

▲モデルのレイアウト作業

▲ライティング作業。オレンジの球がライト

アトリエのデザインとレイアウト作業

▲C4Dによる作業

アトリエ空間のライティング変遷

▲第1弾

▲第2弾。フォグを足して雰囲気をつくった

▲第3弾。青みがかった光にし、主人公の真上からのスポットを強めに。電子機器のグローも強めに調整

▲完成

モニターグラフィックス

アトリエ内のモニターグラフィックスのデザイン。世界設定に合わせて近未来感を感じるものに仕上げている

▲メインモニタ

▲サブモニタ

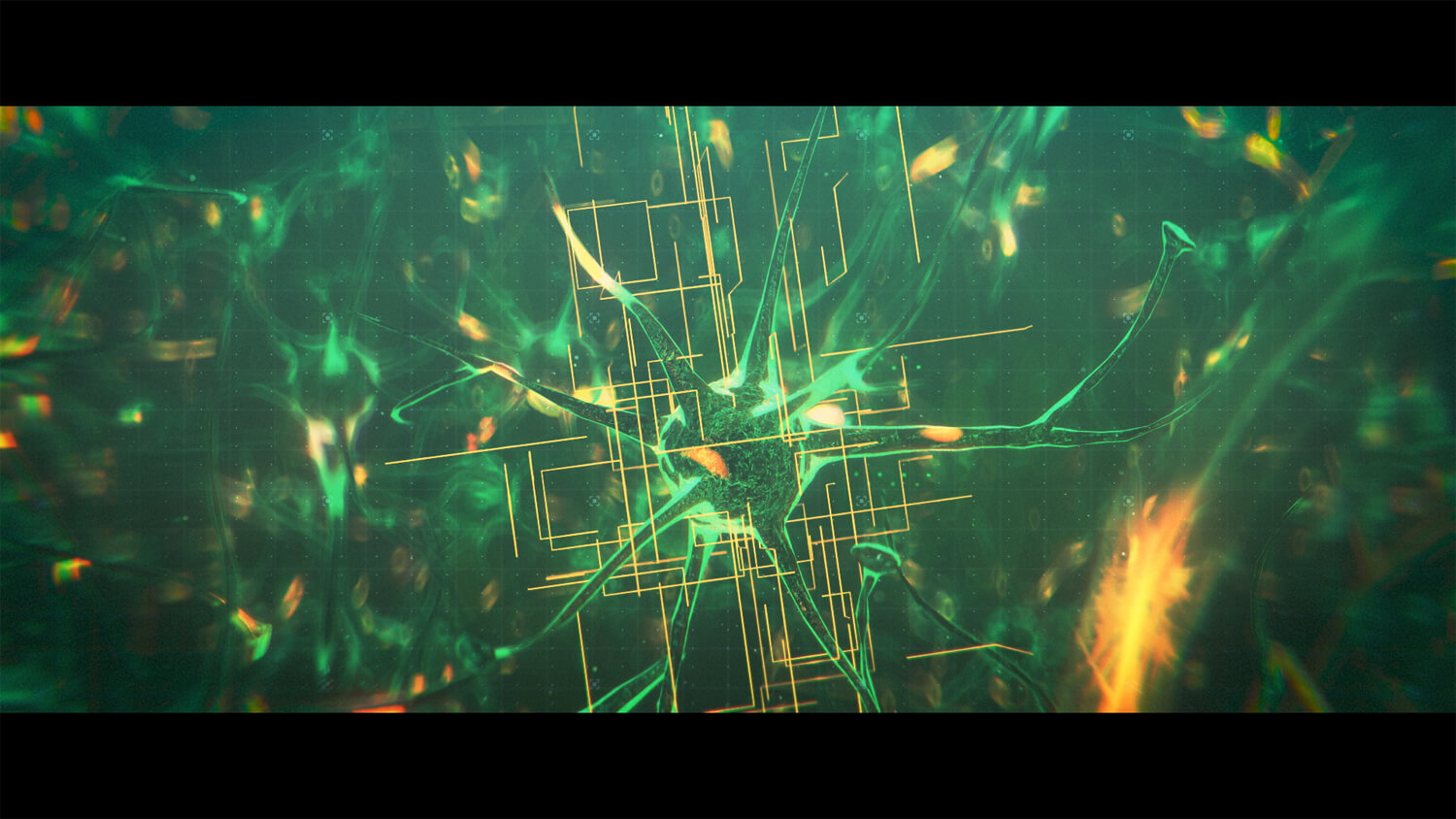

ニューロンのモーショングラフィックス

PV本編、VRデバイス起動後に描かれるニューロンのモーショングラフィックス

▲モーションのテスト時

▲完成デザイン

脳のルック案

▲同じくPV本編でVRデバイス起動後に描かれる脳のルック案

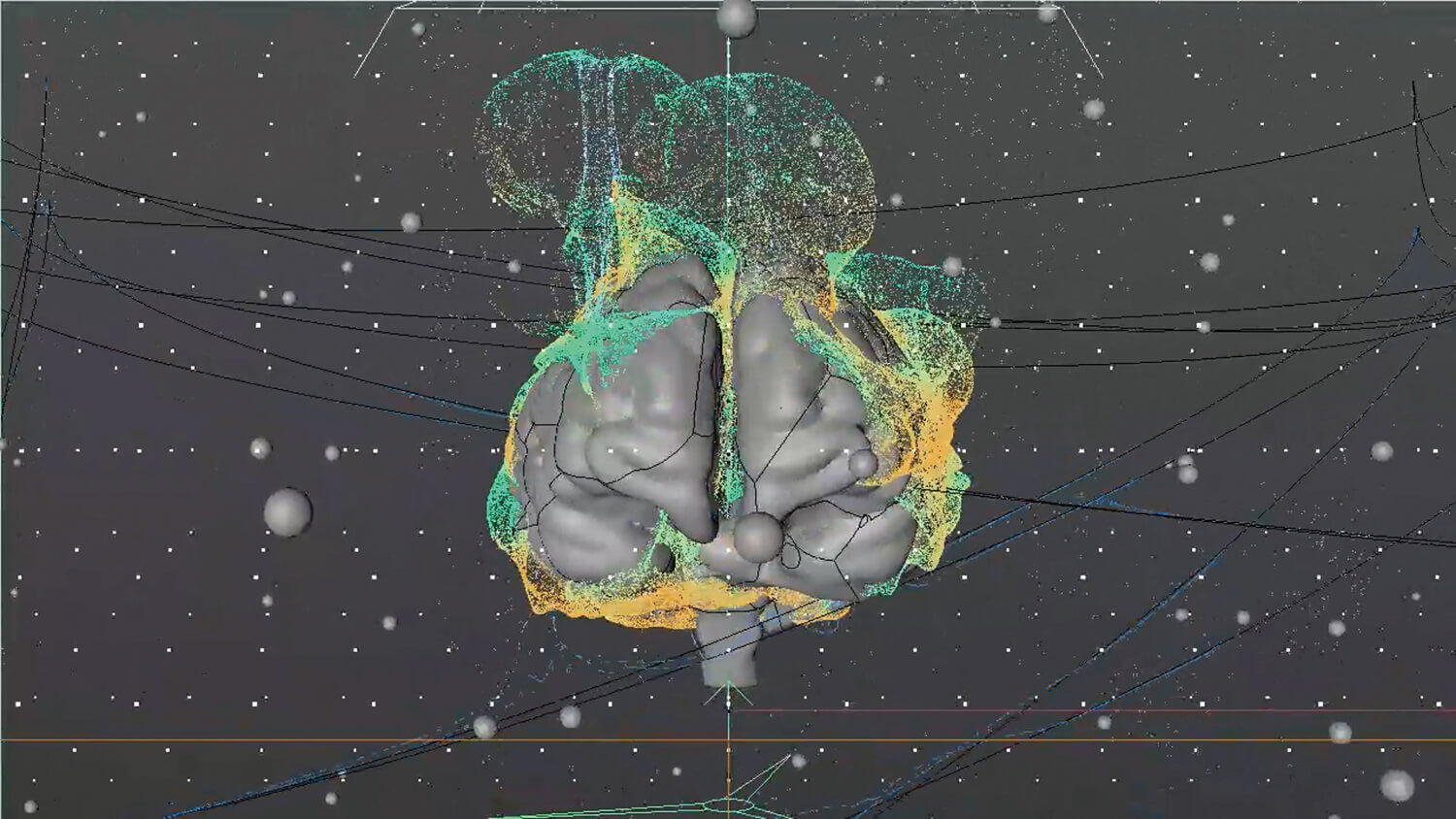

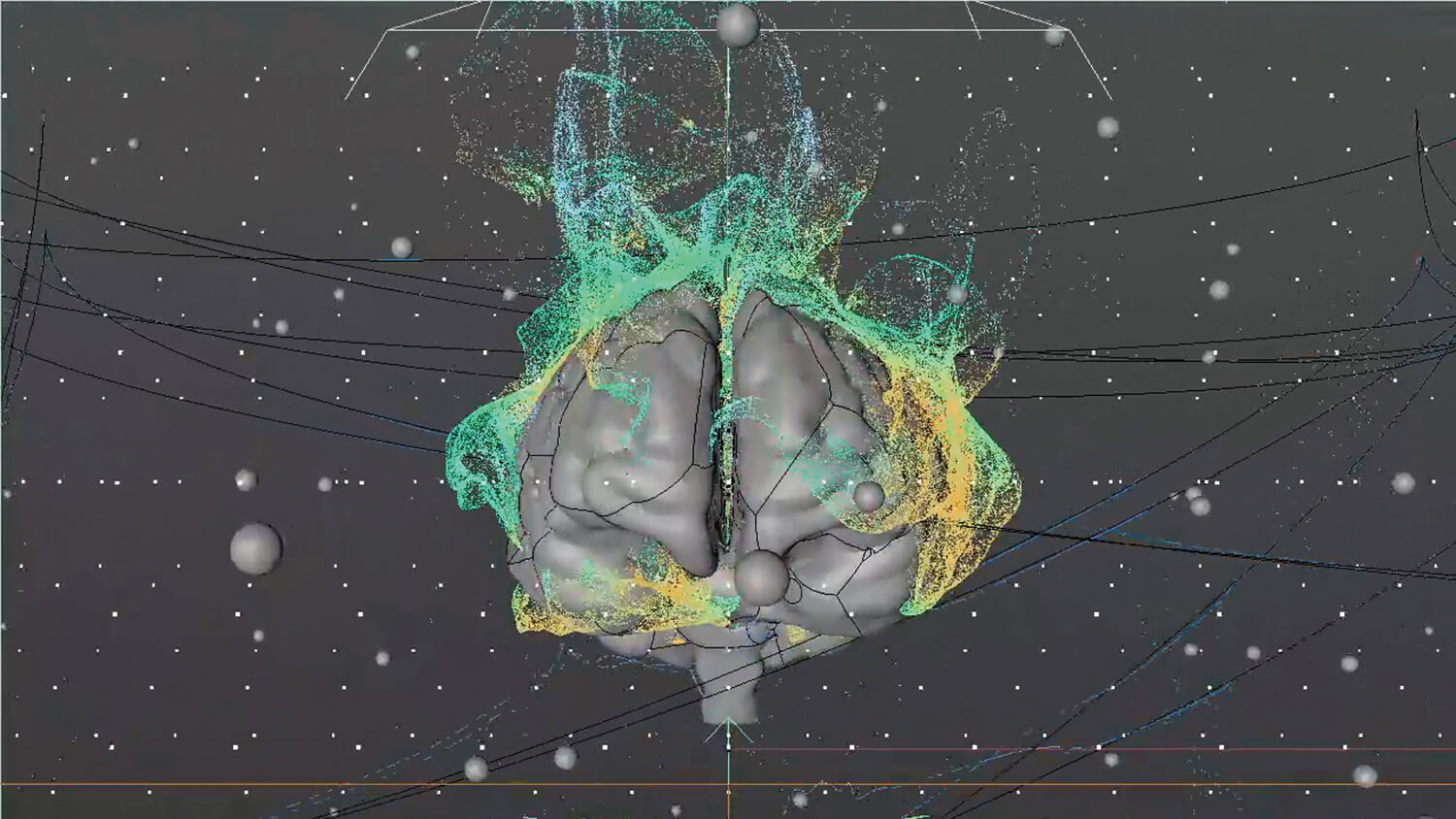

脳のモーション

脳のモーションの試行錯誤

▲テストver.1

▲テストver.2

▲プレビュー

▲完成カット

シミュレーション

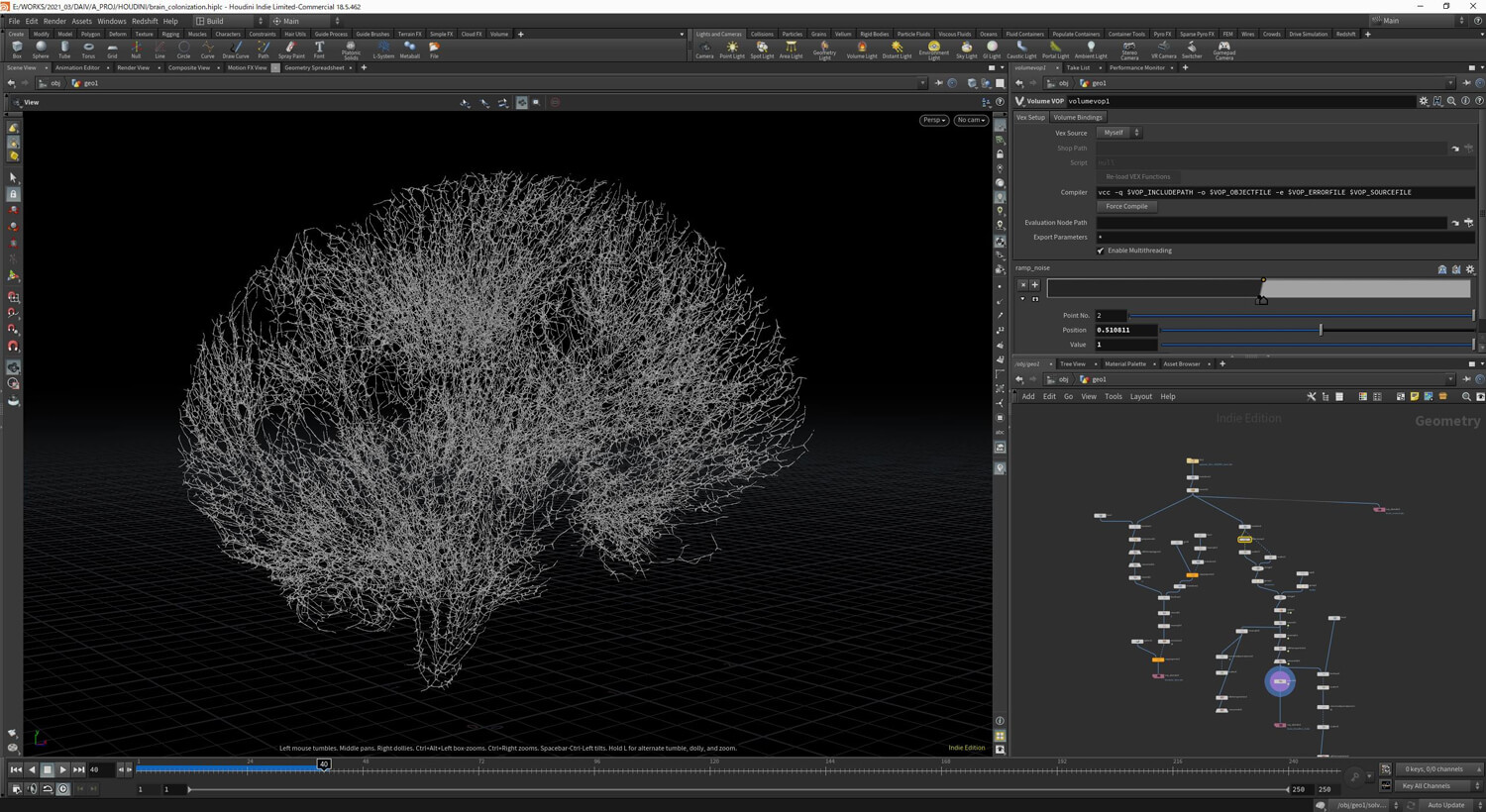

脳から発生するエフェクトはHoudiniでシミュレーション

▲細胞のつながりはVolume VOPで生成

▲流体状のエフェクトはMountainを活用した

<3>バーチャル空間の画づくり

デジタル特有の”美”を追究した近未来的エフェクト

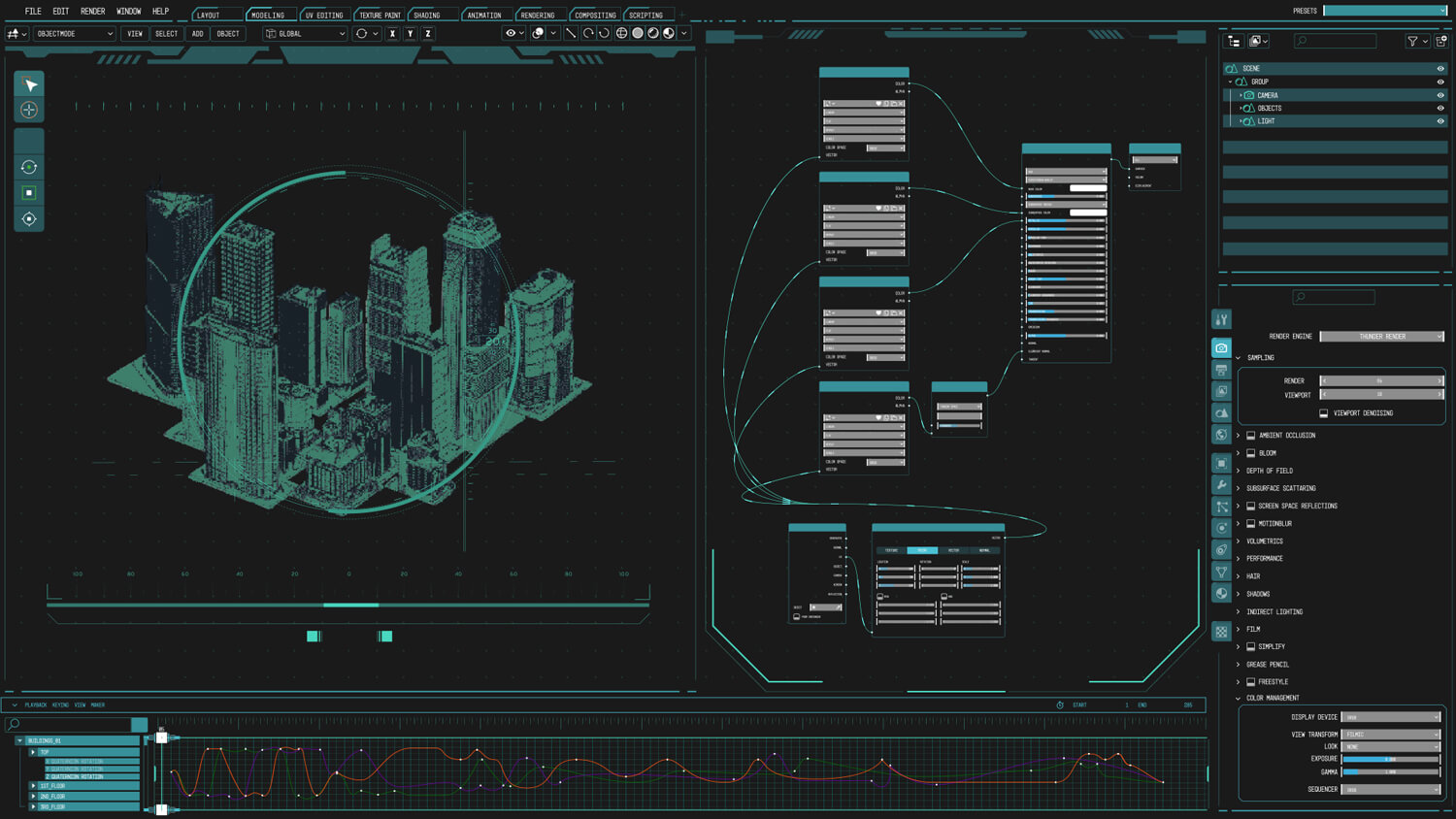

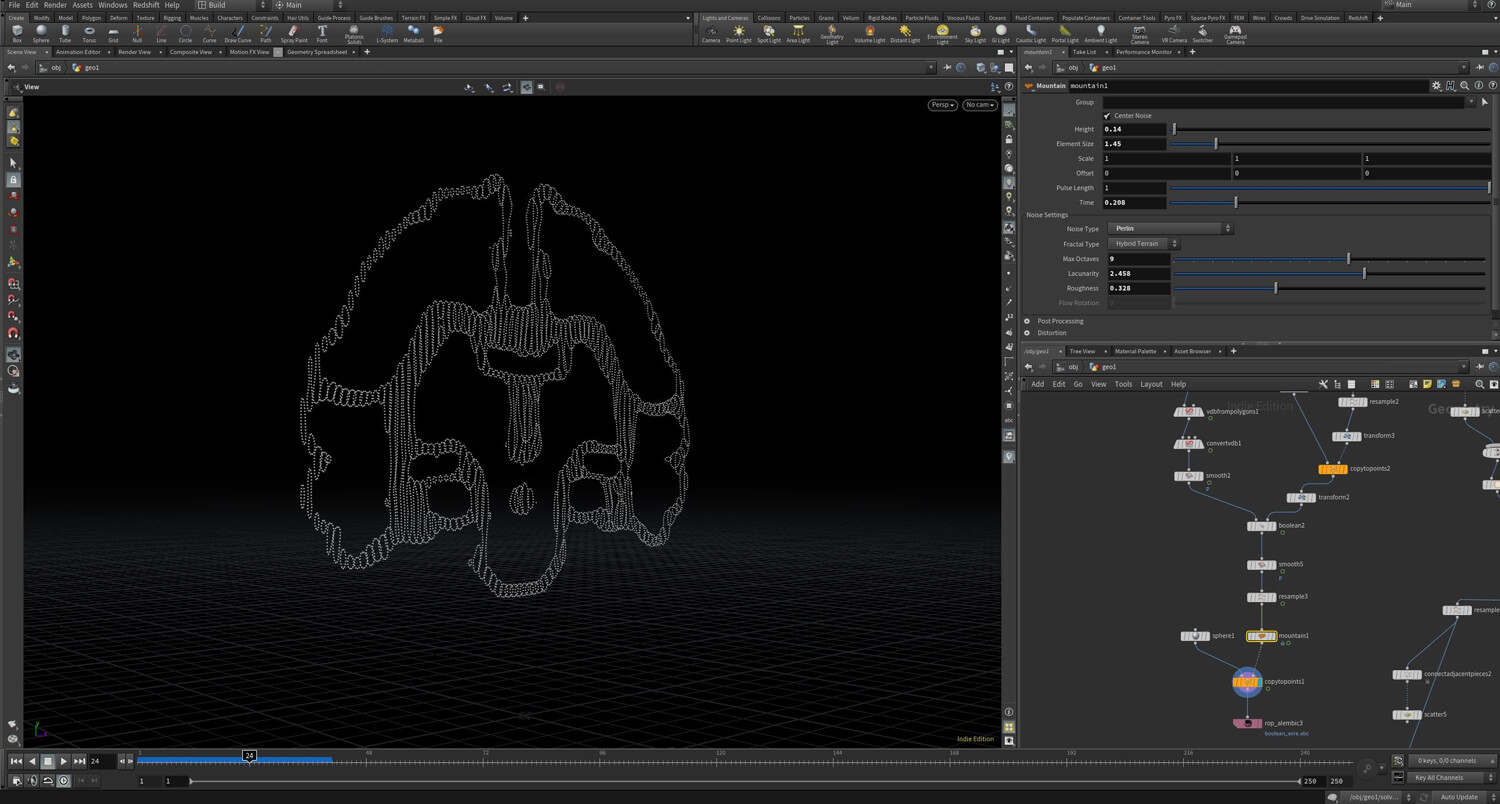

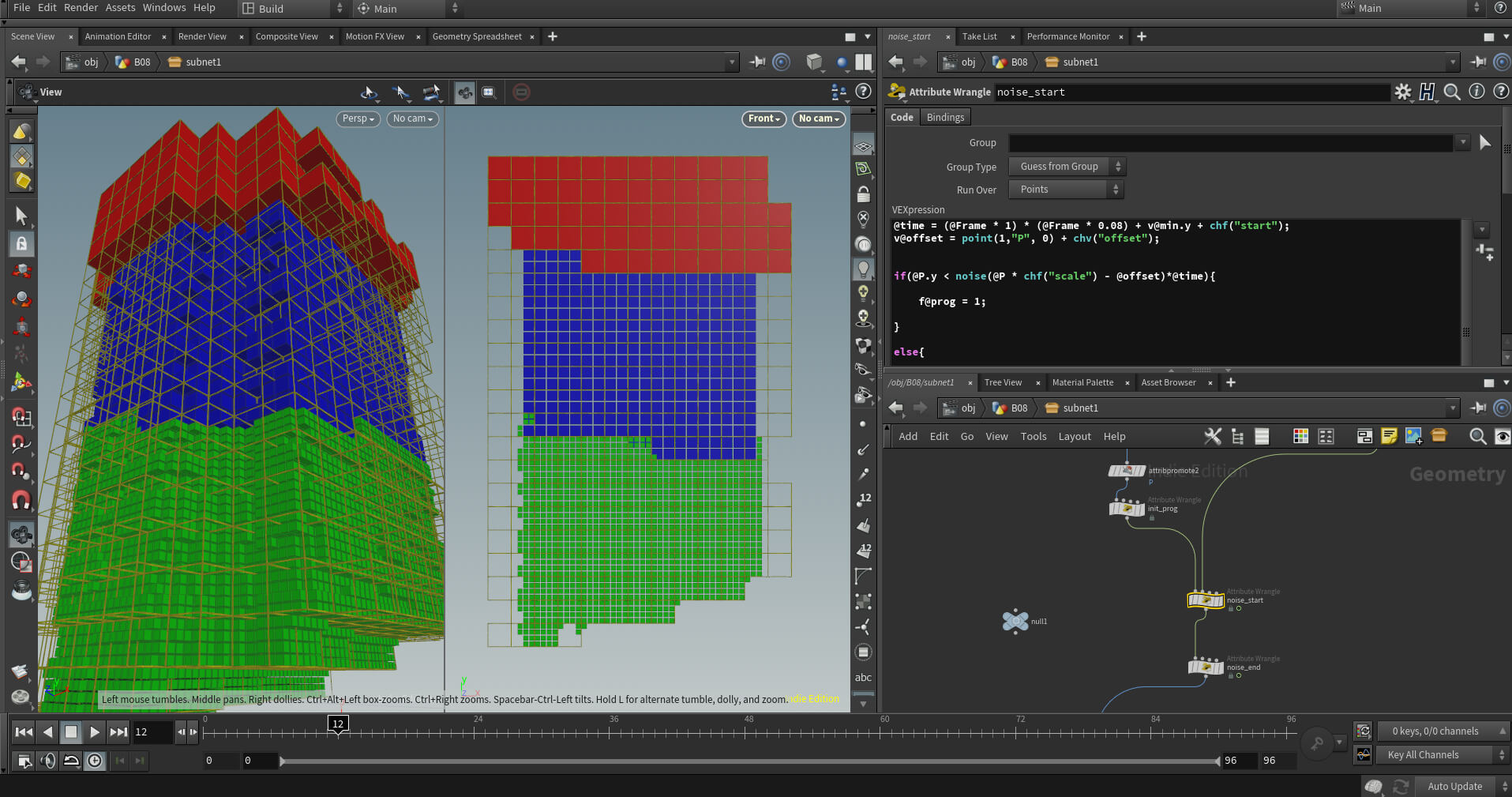

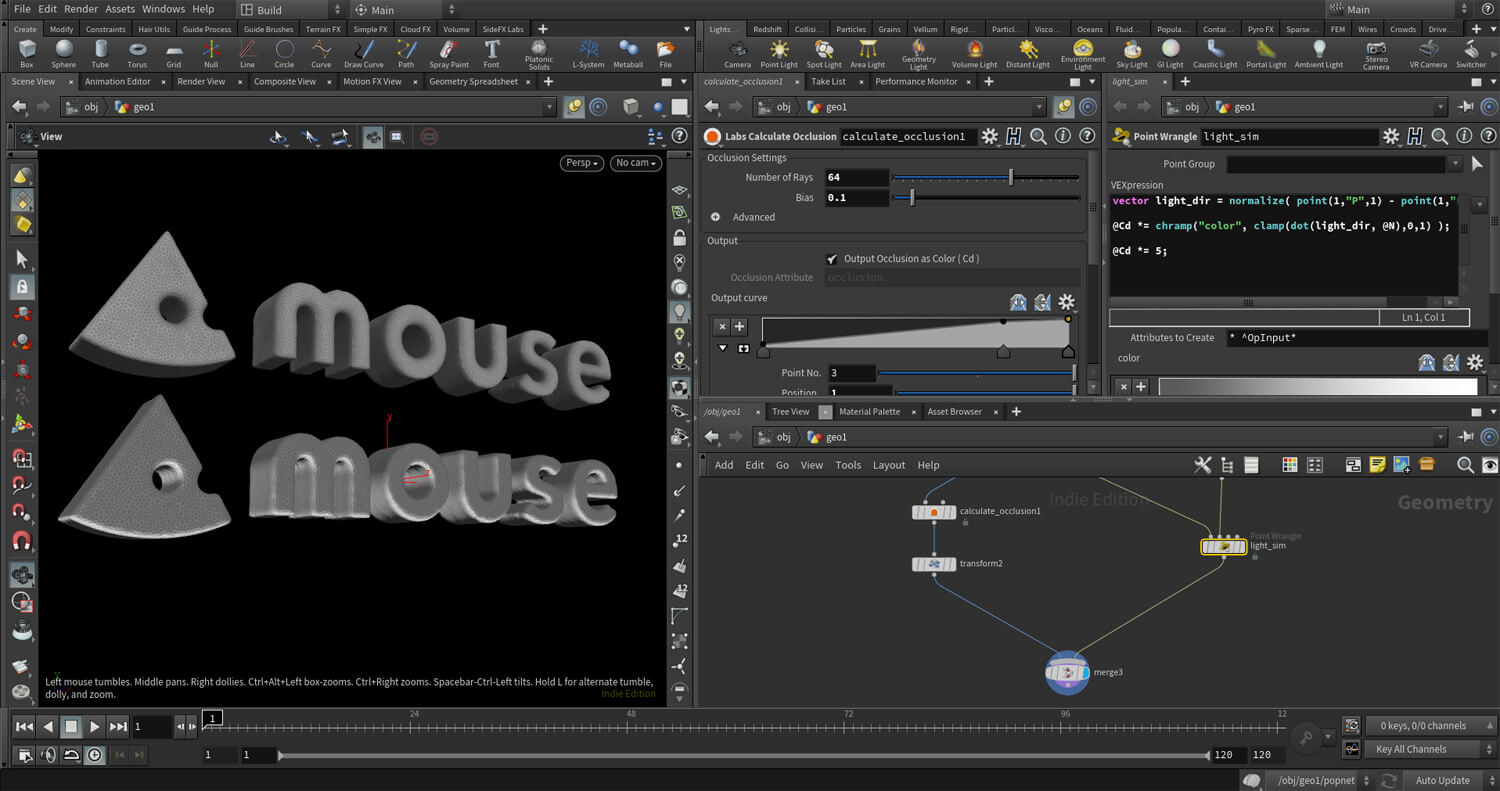

近未来的なバーチャル空間のエフェクトはiwaburi氏が担当。ビルが生成されていくエフェクトは、主人公がデジタルアーティストということでバケットレンダリングをモチーフにした。制作はHoudiniで、レンダリングはC4DにてOctaneRenderで行われた。Houdiniでは、ビルのジオメトリのノーマル方向にボクセルを拡大してからポイントを生成することで、ビルよりもひと回り大きいキューブを作成。そこにVEXpressionでランダムにノイズをかけ、階段状の変化を加えて上がるように制御し、ビルが形づくられていくエフェクトに仕上げている。色は段階的に赤、青、緑と変化を付け、黄色い枠はBlenderのバケットレンダリグの色をモチーフにしている。ビル街に輝くホログラムもHoudiniによるもの。ロゴは2Dデータから3Dデータをつくり、HoudiniからAlembicでC4Dにインポートした後、OctaneRenderのScatterでレンダリングした。デジタルサイネージは広告らしいストーリー性のあるものがBlenderで制作され、こちらも手慣れたCyclesでレンダリング。主人公の履いている靴のCMが流れるという細かい仕掛けも施されている。

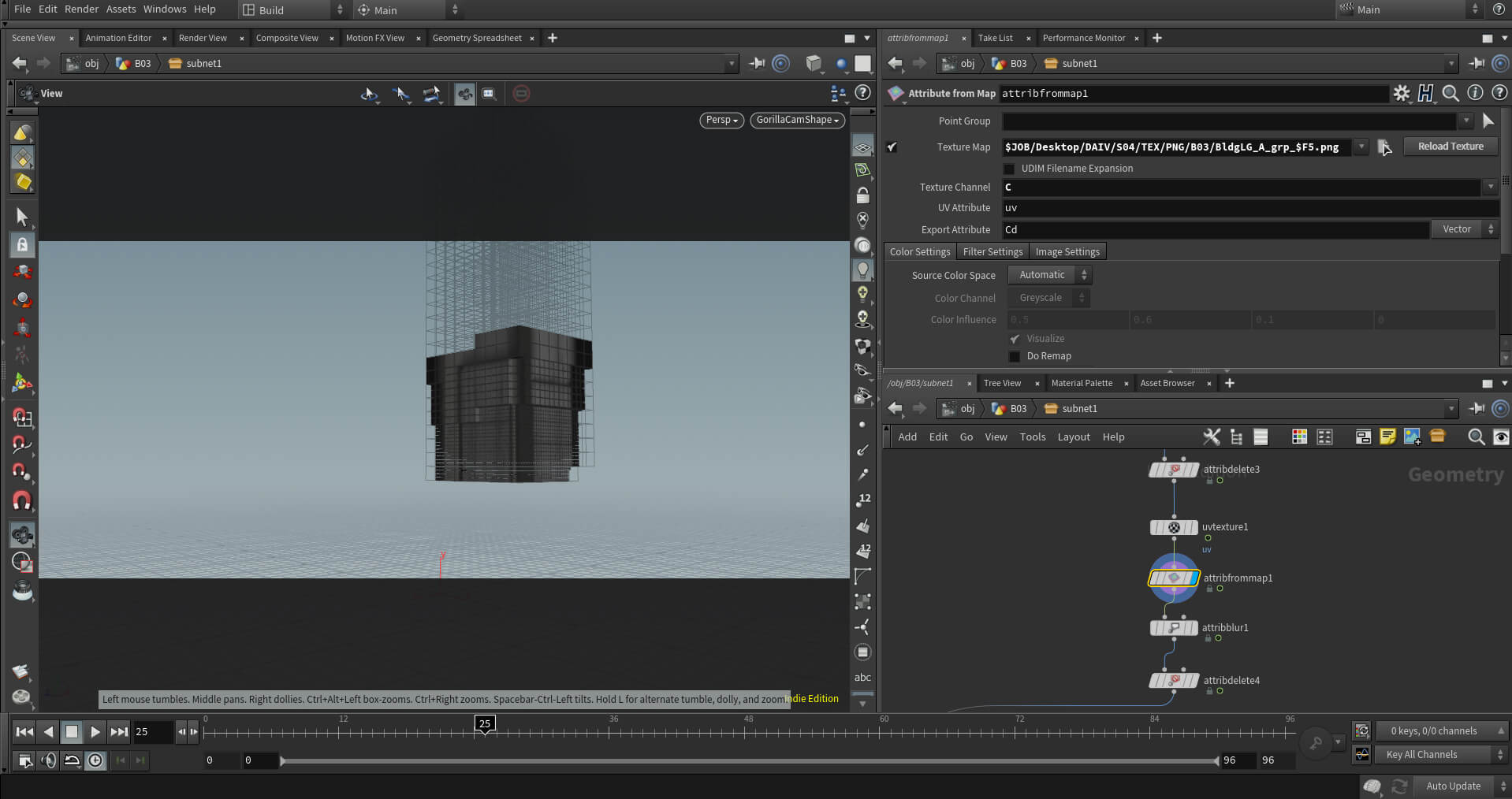

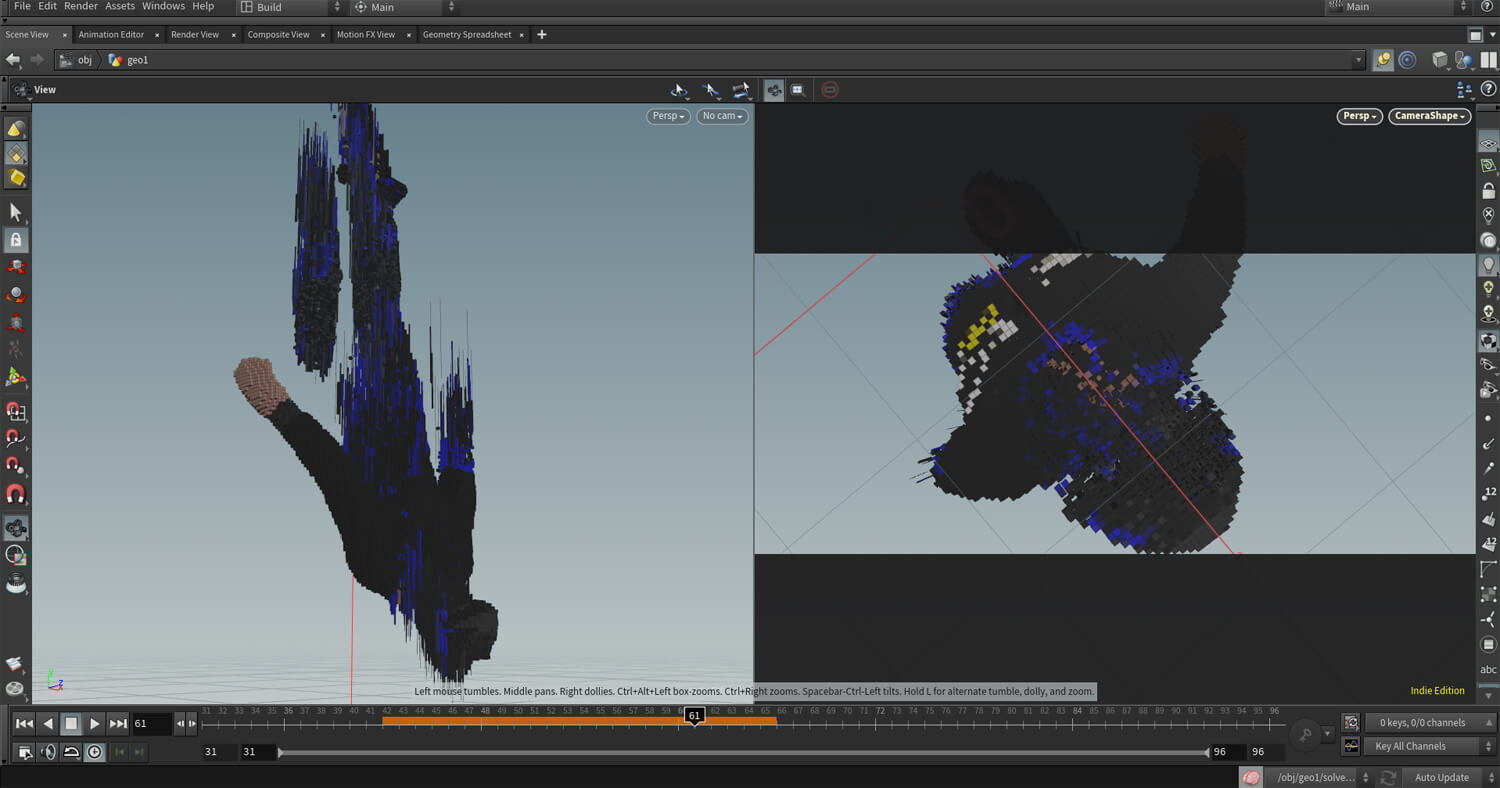

クライマックスで主人公が落下して溶け込むエフェクトは、ビルのエフェクトと同様のものをベースに、スピード感を出すためにボクセルを縦に伸ばして舞わせ、モーションブラー的な表現に仕上げた。「エフェクトは初めてのチャレンジでしたが、形になったので良かったですし、成長できたと思います。反省点としては、最終的にカットをバトンタッチすることになってしまったので、もっとスキルアップしたいです」(iwaburi氏)。

バーチャル空間の最終的なルックは、nagafujiriku氏がその前のカットに合わせるように仕上げた。OctaneRenderのフォグボリュームを使って奥行き感のあるいい雰囲気を出している。ビルはキットバッシュで制作し、手前のビルの室内はインテリアマッピングを使用した。主人公の服のシミュレーションは、衣装デザインと同様にNakamura氏が担当。120fpsのハイスピードで計算したものを変換して本編で使った。また、3種類の硬さの服を使うことで、風圧による服の動きが再現された。

シミュレーション

PV中盤、下から上にオレンジ色のワイヤーフレームが描かれ、次々とビルが建っていくピクセルエフェクトのカットは、Houdiniのシミュレーションを活用

▲VEXpressionを記述して時間経過と共に上方向にブロックが積み上がるようにした

▲シミュレーションの途中(96フレーム中25フレーム目)

▲カラー用に1棟ずつ書き出されたビルのオブジェクト

ロゴの制作

ビル群に浮かび上がる企業ロゴや製品ロゴなどはHoudiniでホログラム的なルックに仕上げた

▲Houdiniでの作業

▲ルック調整の変遷。グローの強さ、色味などを細かく調整した

▲完成したロゴを読み込んだCinema 4Dシーン

▲主人公がダイブ(DIVE)する直前に見えるビル群のレイアウトをC4Dで確認・調整

ビル群のルック調整

▲PV後半のクライマックス、主人公がダイブ(DIVE)する直前に見えるビル群のルック調整の変遷。青みがかった空気感と強めのグローに落ち着いた

シミュレーション

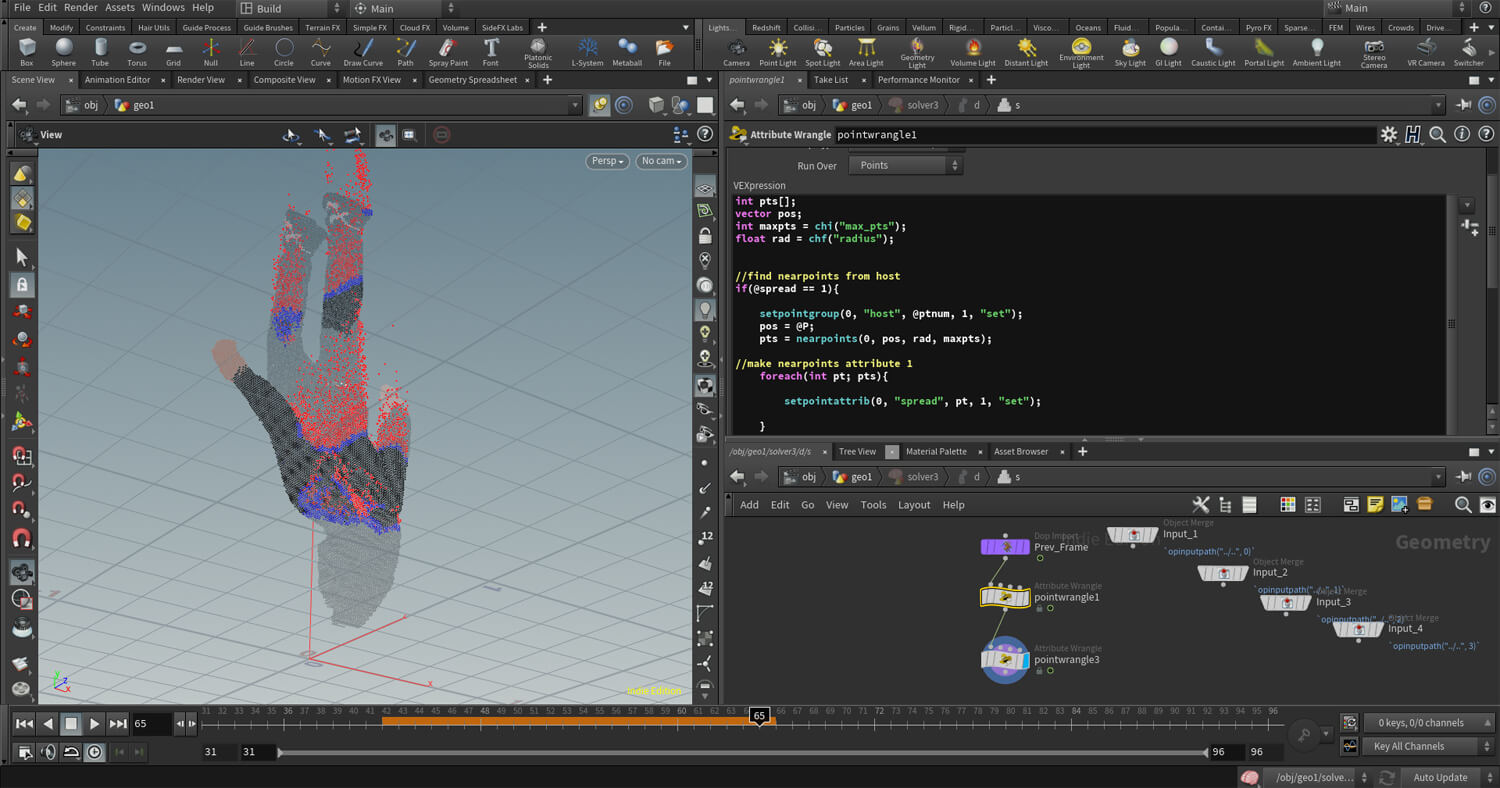

PVのラスト、ダイブしながら主人公がボクセルエフェクトと共に消えていくカットはHoudiniのシミュレーションによる

▲VEXpressionを活用し、Point Wrangleによりポイントを飛散させている

▲各ポイントをボクセルにして寿命により消失するように設定