1年の始まりを飾る、注目度の高い天文現象といえば「しぶんぎ座流星群」です。

「しぶんぎ座流星群」は、8月のペルセウス座流星群と12月のふたご座流星群とあわせて三大流星群ですが、出現数にムラがあり、条件が悪いと殆ど見えない年も。しかし、今年は観測条件が久しぶりに最高なんです。そこでこの記事では、「しぶんぎ座流星群」を観測するのに知っておきたい情報を解説します。

目次

- 「しぶんぎ座流星群」の観測情報

- 「しぶんぎ座流星群」の雑学

「しぶんぎ座流星群」の観測情報

まずは、観測に必須の情報や、よく見るために留意したいことなどを見ていきましょう。

いつ見える?極大の時間は?

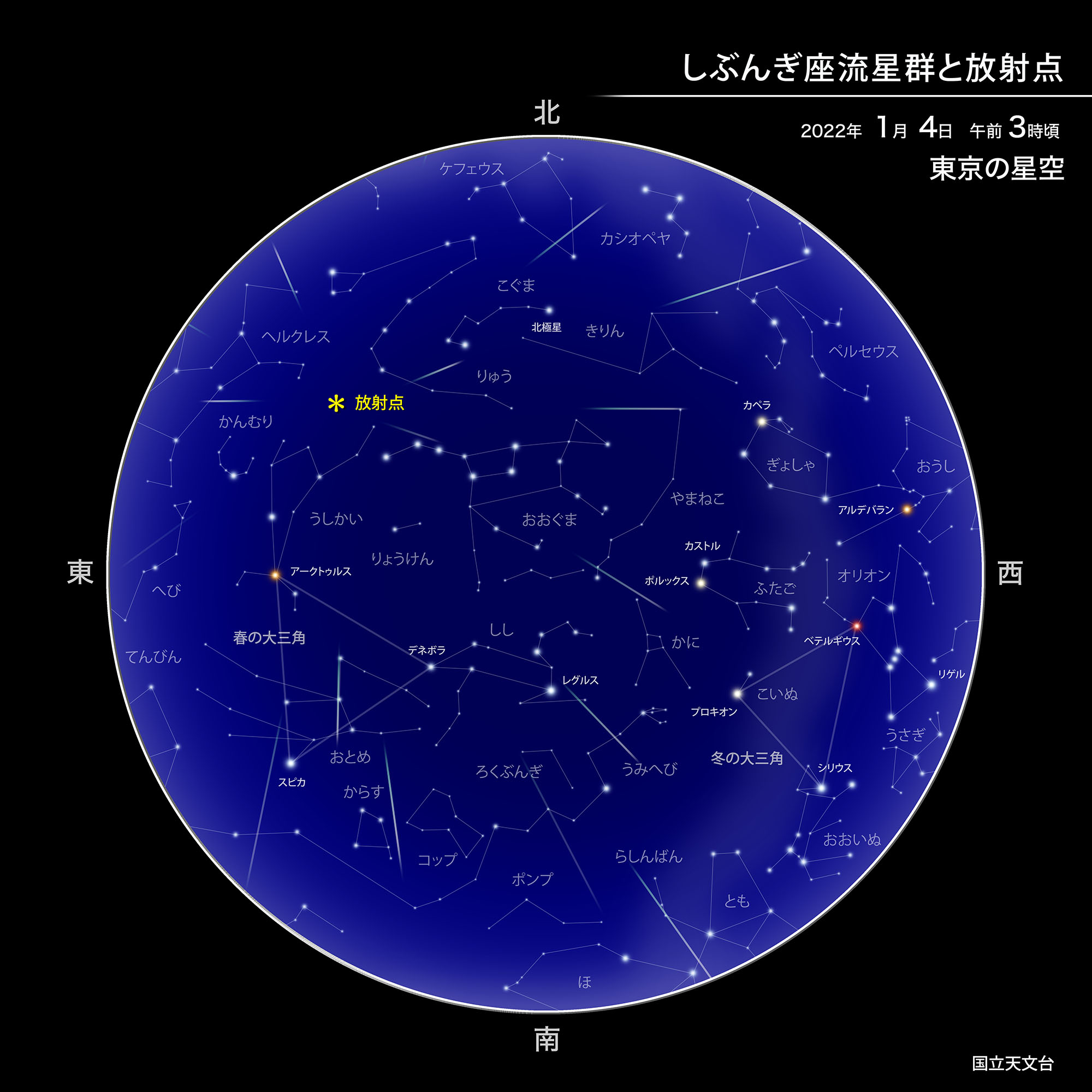

流星は、放射点を中心に放射状に出現します。よって観察の際は、極大の時間での放射点の位置が注目されます。

せっかく注目される流星群でも、日本では極大の時間が昼でほとんど見えなかった、あるいは極大の時間に放射点が空の低い位置で見えにくかった、なんてことも多いですよね。

2022年の「しぶんぎ座流星群」の極大の時間は、1月4日の午前5時〜6時頃と予想されています。このときには放射点の高度が高く、観察に適した位置にあり、とても良い条件です。

月明かりの心配なし

加えて、新月が1月3日でその翌日なため、月明かりの影響もまったく受けません。まさに、絶好の観察条件です。

午前1時頃には放射点が昇ってきているので観測を開始できるものの、5時頃から空が白み始めるまでがもっとも多くの流星を狙える時間となります。

なお、「しぶんぎ座流星群」の1時間あたりの流星数は、極大のときに暗い場所で観察すると、およそ45個とされています。

観察するときのポイントは?

午前3時から5時頃は放射点は北東に位置していますが、都会でも容易に観察できる、北斗七星を目印にするといいです。放射点は「ひしゃくの柄」の先の近くにあります。ただ、流星は放射点付近にだけに流れるわけではないので、なるべく空の広い範囲を見渡すようにしましょう。

また、暗闇に目がなれて星がよく見えてくるのに15〜20分ほどかかります。しかし、1月に外に長くいるのは寒くて辛いですよね。なのでベランダで観測するなら、室内を真っ暗にして目をならし、ギリギリまで暖をとるのもいいかもしれません。窓をあけたとき、うっかり街明かりや街灯を見ないように注意ですが。

「しぶんぎ座流星群」の雑学

2022年の「しぶんぎ座流星群」の観測情報を知ったところで、さらに楽しむために知識を深めましょう。

「しぶんぎ」って何?

そもそも「しぶんぎ」って、普段聞き慣れない言葉ですよね。漢字にすると「四分儀」で、別名を象限儀といいます。

天体の地平線からの高度を測るために、古くから18世紀頃まで使われた天文観測器です。円の4分の1の扇形をしているため、「四分儀」と名付けられたのだそう。弧の部分の目盛環に0°から90°に目盛りが書かれおり、照準がついています。

手持ちのタイプのほか、据え置きタイプも。16世紀の天文学者、ティコ・ブラーエが観測に使った四分儀は円の半径が3mもあり、超巨大だったとか。

四分儀は太陽の高度から時刻を割り出すのに使われたり、13世紀頃から船乗りが星の位置から方角を知るために使われたりと広く普及していた道具でした。

「しぶんぎ座」という星座はない!

そんなポピュラーな道具でしたが、実は現在「しぶんぎ座」は存在しません。先にあげた、国立天文台の星図で「しぶんぎ座」ってなくね?と疑問に思っていた方は正解です。

現代の星図に描かれている星座は、1922年に国際天文学連合が選定した88個となっています。そのときにまでに作られすぎた星座が、整理されて88にまとめられました。

当時の正式名、「壁面四分儀(へきめんしぶんぎ)座」は19世紀前半には多くの星図で描かれていたものの、19世紀末には忘れ去られた星座になっていたため、88星座には選ばれなかったとのこと。

もしも「しぶんぎ座流星群っていうけど、しぶんぎ座ってどこ?」と聞かれたら、この話をすると、ちょっと感心されるかもしれませんよ。

現在はりゅう座の近くにあるので「りゅう座ι(イオタ)流星群」とも呼ばれる「しぶんぎ座流星群」。とはいえ、正式名は「しぶんぎ座流星群」なので、歴史の名残があるのはちょっと興味深いですよね。

母天体は?

多くの流星のもとになるのは、彗星の残したチリ(ダスト)です。特定の時期に流星群が起こるのは、彗星がチリを残した軌道上を地球が通るから。そして、その流星のもとになるチリの由来となる彗星を母天体と呼びます。

具体例をあげると、オリオン座流星群の母天体は、あの有名なハレー彗星、ペルセウス座流星群の母天体はスイフト・タットル彗星です。

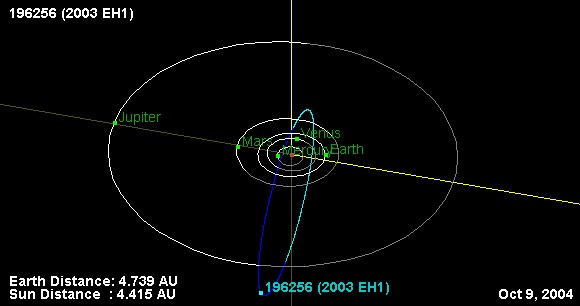

「しぶんぎ座流星群」の母天体は、実はまだ確定されていません。有力視されているのは、彗星ではなくて小惑星(小惑星番号196256)。

発見自体が2003年と最近ですし、どうやって流星のもとになるチリを出したのかも不明。「三大流星群」と呼ばれても、まだなぞは多いようです。

そんなちょっとミステリアスさもある「しぶんぎ座流星群」。新年の願掛けを、流れ星にお願いしてみてはいかがでしょうか?

参考文献

国立天文台

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2022/01-topics02.html

星空年鑑2022

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%8E%E5%BA%A7(1

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%A1%E9%99%90%E5%84%80, 2,

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%A8 3

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%B6%E3%82%93%E3%81%8E%E5%BA%A7)

EarthSky