東京大学の児玉龍彦氏の発言が波紋を広げています。

7月下旬、衆議院厚生労働委員会で「福島原発事故で放射性セシウムを被曝した人では、膀胱癌のリスクが増える恐れがある」とした主張です。

チェルノブイリ原発事故の健康影響をまとめた科学論文が、根拠となっています。

これに、反論する声も。

丹羽太貫・京都大学名誉教授は「引用した論文に対しては科学者の間で多くの疑問点が指摘されており、慎重な評価がいる。あたかも科学的に確定した事実のように扱うのは、不要な不安を煽るだけ」と児玉氏の主張を批判しています。

専門家らが放射線の健康リスクを判断する材料に使うのが、過去に発表された様々な科学論文なのですが、その信頼性はマチマチです。

こういった話を聞くと不安になってしまいます。どの程度セシウムを摂取すると、膀胱がんの罹患率が上がるのでしょうか?

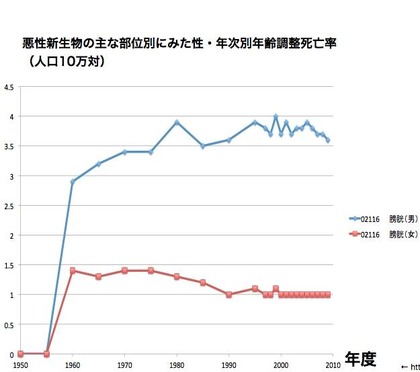

日本での過去のデータを検証してみました。

これを見ると、1964年には、5Bq/l近くのセシウムが尿中から排泄されていたことになります。また、この時のセシウム137の体内量は、500ベクレル以上でした。(下の図の1964年のところ)

上の図を見て分かる通り、膀胱癌による、年齢調整済み死亡率は、1960年代から変わっていない(男性は若干上昇,女性は若干下降)。ちなみに膀胱癌発生率は、日本が飛び抜けて低いそうです。

このことから、尿中セシウム137の値が5Bq/lを超えない場合、膀胱がんになる確率が上がる事は少ないと言えそうです。

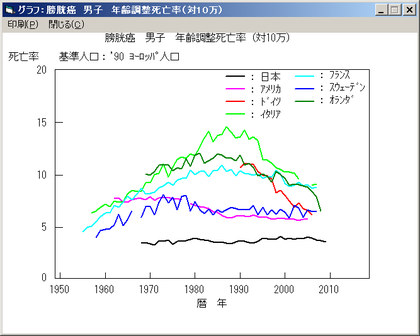

欧州のほぼ全域にも、チェルノブイリ事故などで放射性物質が降り注ぎましたが、男性の膀胱がんの割合は、減少傾向にあります。

とはいうものの、チェルノブイリ周辺住民に、膀胱癌の増加が見られたとすると、セシウムが影響している可能性があります。しかし、どのくらい大量に摂取すると膀胱癌になるかは、まだよく分かっていないようです。

※1

年齢調整死亡率とは

人口千人当たりの死亡率を粗死亡率といいます。高齢者の割合の多い集団ほど、粗死亡率が増加します。年齢調整死亡率は、このような年齢の影響を補正したものです。基準人口として、国内では通例昭和60年(1985年)モデル人口(昭和60年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、通例人口10万人当たりで表示します。