光や電子という、世界の根源的な存在に目を向けたとき、それは粒子と波動という一見矛盾した2つの性質を同時に成り立たせていることがわかってきました。

しかし、古典物理学ではその振る舞いを説明することができません。

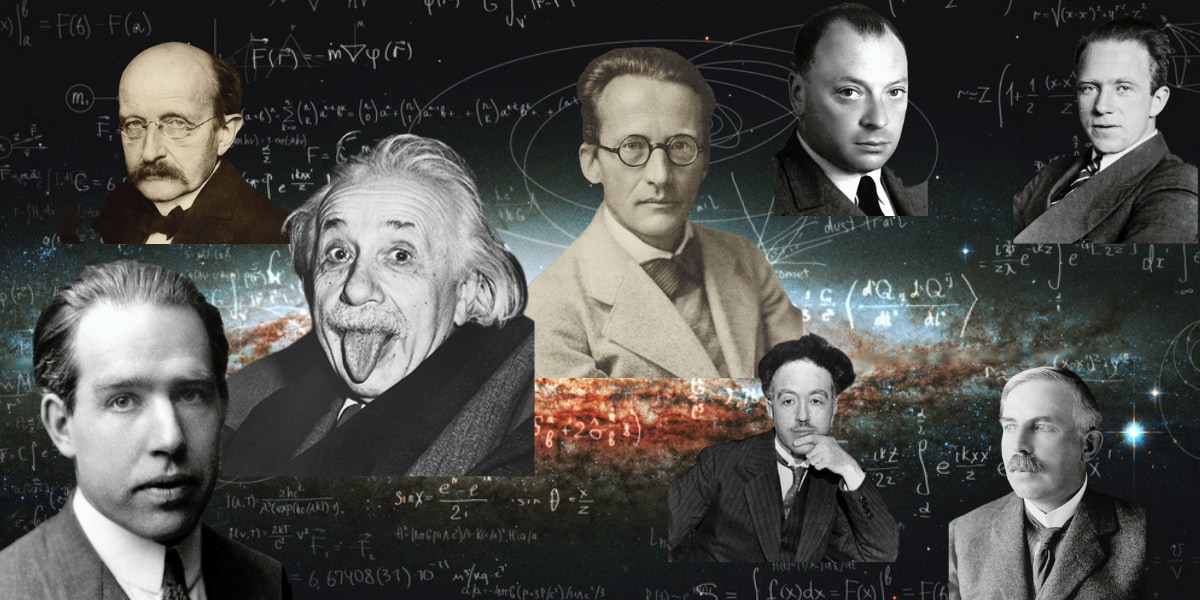

放射線や線スペクトルの問題から、物理学者たちは原子の内部がどんな構造になっているかに興味の対象を広げていきました。

しかし、原子の内部構造を考え始めると、原子核やその周りに存在する電子の振る舞いは、やはり古典物理学では成立させることができませんでした。

ニュートン以来、世界を支配する盤石な学問だった物理学は、ここで大きな壁にぶつかったのです。

物理学者たちはもはや、使い慣れた古典物理学には別れを告げ、新しい事実に対応した新理論を作るしかなかったのです。

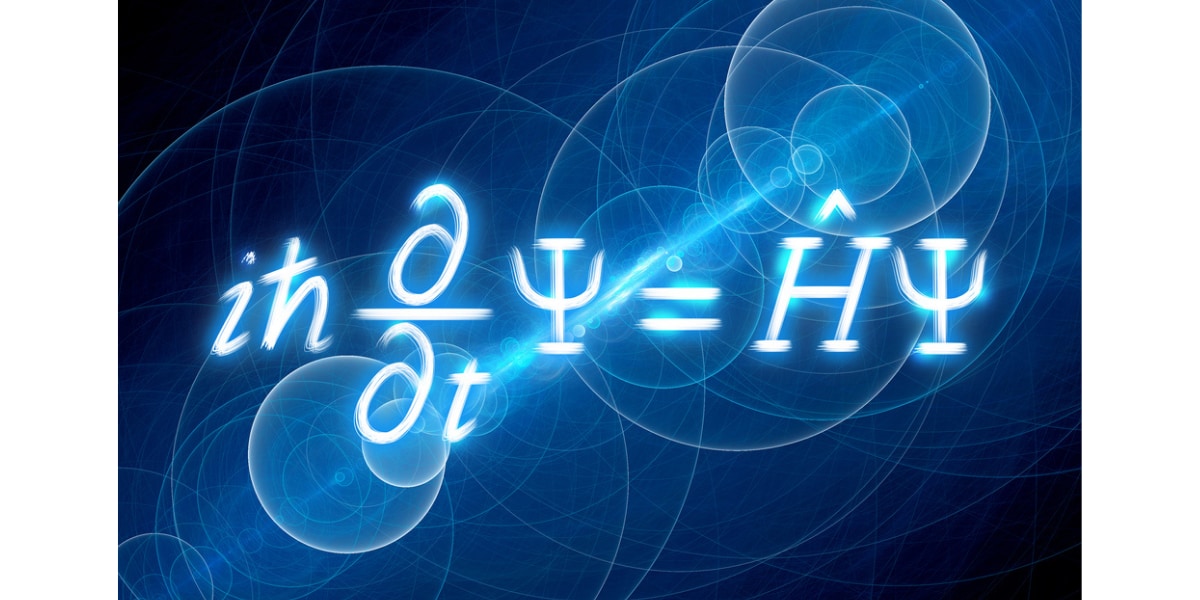

しかしこうして生まれた量子力学には、さまざまな奇妙な性質がありました。

「物事は確率でしかわからない」「観測するまで物事の状態は確定しない」という不可思議な理屈や、「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる哀れな猫の思考実験、そしてアインシュタインの「神はサイコロを振らない」という言葉。

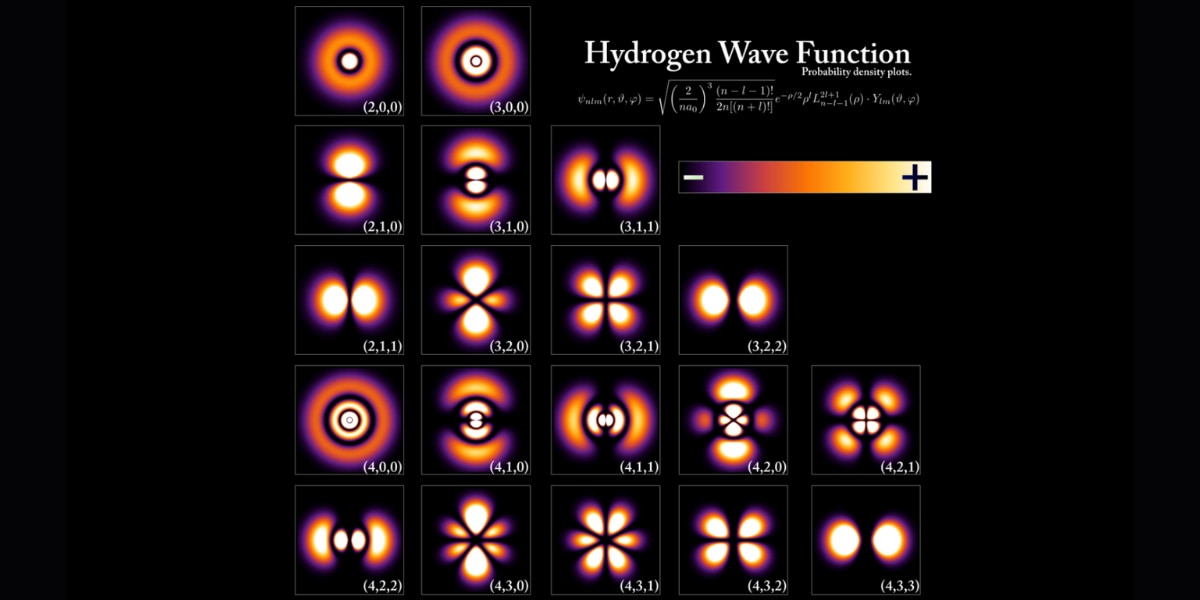

そんな誰もが聞き慣れた不思議な量子力学の議論はすべて、エルヴィン・シュレーディンガーの波動方程式が登場してから、その解釈を巡って始まります。

そして、この問題は、共に量子力学の誕生に貢献してきたアインシュタインとボーアを対立させ、議論を戦わせる原因になるのです。

彼らは量子力学の何を受け入れ、何を拒んだのでしょうか?

目次 2つの量子力学シュレーディンガー方程式は一体何を計算しているのか?それは存在確率の波ハイゼンベルクの不確定性原理コペンハーゲン解釈 2つの量子…

参考文献

量子革命: アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突 (新潮文庫)

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4102200819/nazology-22/ref=nosim/